(引用:旭化成ホームページより)

(引用:旭化成ホームページより)

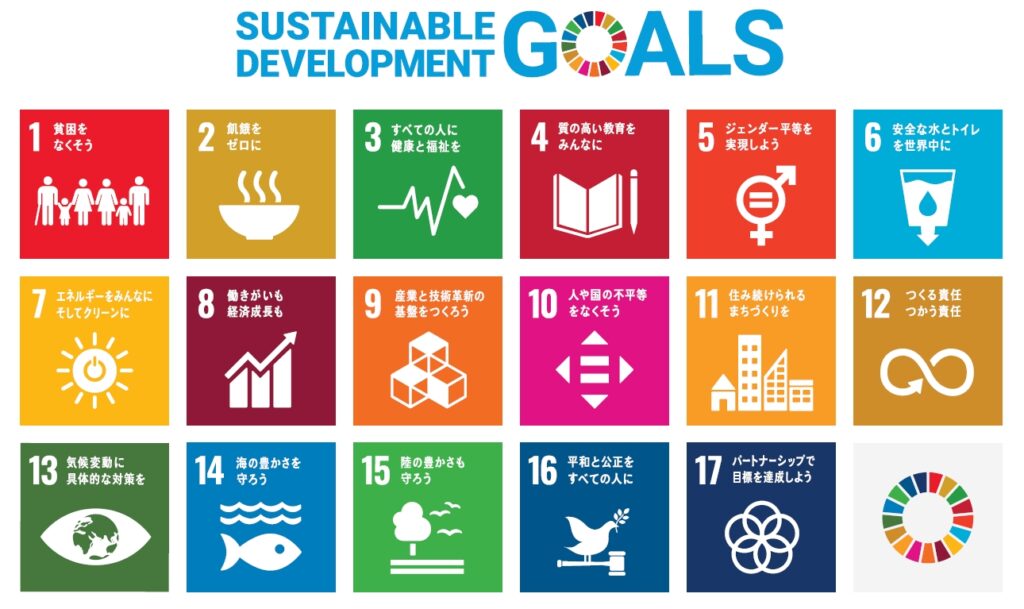

企業や団体におけるサステナビリティの追求として、SDGs達成に向けた事業や取り組みをアピールするケースが増えてきました。

実際にSDGsへの取り組みを行うとなると、どの目標に向けてどのような施策を企画したら良いか悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

cokiでは、皆さまのSX(サステナビリティトランスフォーメーション)のお役に立つべく、SDGsに対して積極的な企業の取り組みをピックアップしてご紹介しております。

今回取り上げる事例は、2022年に創業100周年を迎えた旭化成株式会社です。

サステナビリティレポートのテーマには「Care for People, Care for Earth」を掲げており、シンプルなデザインながら、図解や写真を交えて、持続的な社会の実現を目指す取り組みの紹介が高く評価されています。

本ページをご参考に、事業におけるサステナビリティ、SDGsに関する活動を進めるヒントにしていただければ幸いです。

旭化成株式会社のSDGsへの取り組み

旭化成グループでは、サステナブルな社会の実現に向けた行動を一段と推進していくため「サステナビリティ基本方針」を2021年に制定。2050年を見据えて、以下2つのテーマにチャレンジしています。

- 「Care for People」(ニューノーマルでの生き生きとしたくらしの実現)

- 「Care for Earth」(カーボンニュートラルでサステナブルな世界の実現)

「Care for Earth」では、自動車電動化、水素社会、カーボンリサイクル、サーキュラーエコノミー(循環経済)といった重要テーマに対し、リサイクル技術や CO2分離・回収、アルカリ水電解システムや電池材料など、主に「マテリアル」領域の事業で貢献しています。

「Care for People」では、風水害や酷暑に耐える住宅や街づくりの事業、健康で生き生きとしたくらしの実現のためのヘルスケア事業で貢献を目指すものです。

旭化成のサステナビリティならびにSDGs目標への取り組みは非常に多岐に渡ります。ここでは最近の取り組み事例をピックアップして見ていきましょう。

目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」への取り組み

目標7のゴールは「全ての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する」です。

旭化成では、CO2の排出を削減するとともに、CO2を使った技術の開発にも取り組んでいます。

近年では、CO2とエチレンオキサイドを原料としてポリカーボネートを作る技術「ポリカーボネート(PC)製造技術」を世界で初めて実用化に成功。

PCは、自動車のヘッドライトやヘルメットなど、私たちにとっても身近な素材です。

また、EV用電源や再生可能エネルギーの平準化蓄電池として世界中で需要が高まるLIB(リチウムイオンバッテリー)についてCO2を原料とする「高純度カーボネート(エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート)製造技術」を確立。2020年から全世界の企業に提供しています。

これらの技術で1年間に原料として消費するCO2の総量は原油約75キロトン分の燃焼によるCO2排出量に相当します。これは約300km²分のスギ人工林が1年間に吸収するCO2量にも相当する量とのことです。

目標11「住み続けられるまちづくりを」への取り組み

目標11の ゴール は「包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する」です。

災害が起こった際に、被害状況の迅速な把握は、その後の応急・復旧・復興に大きく影響します。

旭化成では「IoT防災情報システムLONGLIFE AEDGiS(ロングライフイージス)」の開発運用を開始しました。

地域に存在する一部の自社の住宅に地震計を設置し、そこから観測されたデータと、地域の地盤情報、個別建物情報から地震発生後10分~2時間程度で、顧客住宅の建物被害レベルや液状化発生状況を推定するシステムを東京23区に構築しました。

現在は、防災科学技術研究所の地震動情報を活用するシステム拡張を行っており、2023年度より旭化成が展開する全販売エリアでの運用を目指しているそうです。

目標13「気候変動に具体的な対策を」への取り組み

目標13の ゴール は「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」です。

旭化成では、温室効果ガス(GHG)排出量目標を以下の通り定めています。

- 2030年:GHG排出量の30%以上の削減を目指す(2013年度対比)

- 2050年:カーボンニュートラル(実質排出ゼロ)を目指す

自社の環境負荷低減に貢献する製品・事業の展開も重要と考え、自社製品に対して、製品を使用する段階でCO2削減に貢献できる製品を「環境貢献製品」と定義し、毎年認定を行っています。

その評価には、ライフサイクル全体を通して製品の環境影響を評価する手法Life Cycle Assessment:LCAが用いられています。

環境貢献製品は、私たちの身近に多く存在しています。

例えば、有名な「ヘーベルハウス™」や「へーベルメゾン™」

さらに、道路の表層部分に使用される改質アスファルトの添加剤として使用される「改質アスファルト向けエラストマー」もその一例です。

道路の耐久性が上がり、道路の補修・修理の回数を削減することができます。

cokiは、SX(サステナビリティトランスフォーメーション)を支援します

cokiは、法人のサステナビリティをステークホルダーの声で可視化するメディアです。

「社会の公器」を体現する企業を増やし、サステナブル社会を実現することをミッションとし、企業や法人のSX支援をしています。

ステークホルダーの個別インタビューをおこない、サステナビリティの観点から企業価値を高める情報発信をおこなったり、想いを同じくする会員の企業・団体・個人との交流を可能にするビジネスコミュニティをご提供しています。

cokiを通じて、 自社のSXをはじめてみたい方は、ぜひ下記の無料相談フォームより、お申し込みください。

SDGsの目標への取組事例~cokiの記事より

cokiでは、サステナビリティについて考え、実際に取り組んでいる様々な団体・企業への取材を行っています。

今回は SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」 について、災害時の建物をいち早く復旧するスキームを提供している尾前損害調査オフィス株式会社の記事をピックアップしました。

今回紹介しますのが、「尾前損害調査オフィス株式会社」です。

「火災保険申請サポート」を専門に行う企業です。

このたび、不動産オーナーからの要望を受け、新たに賃借人退去後の室内の鑑定サービスを開始しました。

敷金でまかないきれない原状回復に保険金を活用することで、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の推進に貢献する本サービスと同社のSDGsの取り組みを尾前損害調査オフィス株式会社統括マネージャーの土井隆さんに語っていただきました。

「人とのつながりが当社の大きな財産」と語る尾前損害調査オフィス株式会社代表取締役の尾前美幸さんと統括マネージャーの土井隆さん。

顧客にも社会的にも貢献度の高い事業はクライアントの支持を獲得し、主に顧客から顧客へと口コミによって事業を拡大してきました。

インタビューではおふたりに適切な補償の受け取り方、起業からこれまでの歩み、大切なステークホルダーへの感謝を伺いました。

「知らなかったことが本当にもったいない」と語るのは、渋谷区でビルメンテナンス業を営む株式会社アークビルサービスです。

高品質な原状回復で高い評価を受けるアークビルサービスは、内装業者さんからの紹介で、賃貸物件の原状回復に損害保険が適用になると知ったと言います。

今回は、アークビルサービス代表取締役 田中正吾さんに、尾前損害調査オフィスとの協業について伺うとともに、「誠実な仕事」につながる人材教育とSDGsへの取り組みについてお話をお聞きしました。

「尾前損害調査オフィス株式会社は、不動産オーナーの経営を強力にサポートできる提携先であり、不動産業界を変える新たなプラットフォームづくりのパートナー」と語る株式会社OWNERS CLUB(オーナーズクラブ) 代表取締役社長の岩屋秀一朗さん。

本記事では、岩屋さんに尾前損害調査オフィスの原状回復サービスとの相乗効果、SDGsの取り組みをさらに発展させる新たなプラットフォーム構想についてお話をお伺いしました。