(イラストACより)

(イラストACより)

「ESGという言葉はよく聞くけど具体的にはなに?」

「実際のところ、どんなことをすればいいの?」

ESGについて疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

ESGは企業のビジネスモデルの持続可能性を高めるためには、必要不可欠な課題です。

しかし、具体的な指標がないためにどんなことから始めていいのか分からず、二の足を踏んでいる方も多いかと思います。

この記事では、ESGの定義、実際の中小企業の取り組み実例をご紹介します。

ESGの基本

pixabayより

pixabayより

ESGの基本知識として、言葉の定義、注目される理由、似た用語との違いについて紹介します。

ESGとは?

ESGは、

- 環境(Environment)

- 社会(Social)

- ガバナンス(Governance)

それぞれの頭文字を合わせた言葉で、企業が長期的に成長するために必要不可欠な要素として、注目がされています。

2006年に当時、国連事務総長であったコフィー・アナン氏が、機関投資家に対して投資の意思決定プロセスに組み込むように紹介した言葉が注目のきっかけとなります。

さらに2015年、GPIF(日本の年金積立金管理運用独立行政法人)がPRI(責任投資原則)に署名したため、国内においてもESG投資が推進されるようになりました。

近年では、企業の成長戦略の一つとして、脱炭素を実現するために社会システムを変革する『GX(グリーントランスフォーメーション)』という言葉も出てきており、ESGはますますの潮流となっています。

ESGが注目を集める理由

ESGは、現代のビジネスにおいて、事業活動を通じて経済の発展に貢献するだけでなく、環境や社会に配慮した取り組みを実施することで企業価値を高めることができます。

実際に、大手企業や上場企業を中心にESGへの取り組みが盛んに行われるようになってきていることからも実感のある経営者も多いのではないでしょうか。

ESGへの取り組みが求められるようになった理由としては、

2006年よりPRI(責任投資原則)提唱の中、当時の国連事務総長のコフィー・アナン氏が投資家に対して、ESGの観点を投資の判断基準として取り入れるように求めたことにあります。

つまり、ESGへの取り組みが、企業価値を判断する基準となり、投資を受けられるかの一つの指針とすることが世界的にコンセンサスが取られたことにあります。

次いで2015年、SDGsの策定もESGへの取り組みを加速させることになります。

SDGsが世界の主流となっている現代では、企業の良し悪しを判断するうえで、企業の自然や社会への影響は、切っても切り離せない関係といえるでしょう。

ESGとSDGsとの違い

ESGとSDGsの意味は似ていますが、明確な違いがあります。

2015年の国連サミットで採択されたSDGsは、Sustainable Development Goalsの略で、『持続可能な開発目標』と日本語訳されます。

社会全体で持続可能な世界を2030年までに実現することを目標に提唱されたものです。

一方で、ESGは、企業が環境・社会・ガバナンスの観点を事業に取り入れ、持続可能な社会を目指す考え方です。企業が事業活動を通じて社会課題を解決するための指標となっています。

- ESGは企業の事業が持続可能なものかを評価する基準

- SDGsは持続可能な社会とするための国際的な目標

どちらも自然環境や社会課題の解決に向けた取り組みではありますが、SDGsは目標そのものであり、一方でESGは目標達成のための考え方といった位置付けになります。

ESGとCSRとの違い

CSRは、Corporate Social Responsibirityの頭文字を取って作られた略語で、「企業の社会的責任」と日本語訳されます。

社会貢献の意味合いが強く、利益の一部を寄付したり、ボランティア活動を行うなど、企業が環境や社会に負荷をかけながらビジネスを行う前提のもと、社会に還元するための取り組みを実施することを表します。

一方で、ESGは事業活動を通じて、環境や社会課題の解決に取り組むことで、企業価値を高めることを目的としています。

- ESGはステークホルダー(主に投資家)が評価する基準

- CSRは企業自らが自主的に果たしていこうとする視点

ESG経営に取り組むメリット

(O-DANより)

(O-DANより)

企業がESGに取り組むことで、下記のメリットがあります。

- 企業価値の向上

- 資金調達を行いやすくなる

- 企業のリスク管理につながる

- 離職率の低下につながる

それぞれ、詳しく解説します。

企業価値の向上

ESGへの取り組みは、そのまま企業価値の判断材料となります。なぜなら、現在の社会は、事業を通して地球が持続可能な世界になることに高い価値が置かれているからです。

これまでは、快適な世の中にするために多少の自然の犠牲は良いとされてきましたが、この価値観はESGやSDGsという指標や目標が提唱されて以降、大きく変わりました。

注意点としては、「SDGsウォッシュ」と呼ばれるような、見せかけの取り組みを行わないことです。

SDGsウォッシュとは、実態が伴っていないのに、あたかもSDGsへの取り組みを行なっているかのように見せかける行為です。

モラル的に問題があることはもちろん、ステークホルダーへ実態がバレた際には大きなイメージダウンにもつながりかねません。

資金調達を行いやすくなる

資金調達においてもメリットが得られます。

理由としては、ESG投資という言葉が存在するように、投資家や銀行においては、投資をするかどうかの判断材料として企業のESGへの取り組みも含めるよう求めているからです。

ESG投資の対象となる項目としては、以下のような取り組みがあげられます。

- 自社オフィスまたは工場において再生可能エネルギーへの切り替えを行っている

- 梱包資材に生分解性のあるバイオプラスチックを使用している

- FSC認証(※)を受けた木材や間伐材を使用している

- 社外取締役を配置するなど第三者の立場で監督できる企業体制を構築している

※FSC認証:森林や動植物、人権など環境や社会に対して持続可能な森林管理が求められた際に付与される認証

上記は一例ではありますが、このような取り組みを積極的に実施し、取り組み内容や結果などについて外部へ情報開示することで、ESG投資を受けやすくなります。

企業のリスク管理につながる

ESGのG(ガバメント)においては、企業が持続的に発展していくために、経営の健全性の確保が求められます。

例えば、独立した社外取締役会を設け、第三者の視点で監督できる仕組みを取り入れたり、情報開示を行い企業の透明性を確保するなどがあります。

このような対策を行うことで、不正が起こりにくい、または、不正が起こることを未然に防げる体制を整えることができ、自社のリスク管理につながります。

離職率の低下につながる

ESGへの取り組みを自社全体に浸透させることができれば、従業員一人一人が人権や労働環境問題に目を向けるようになり、社内から働きやすい職場づくりのアクションが起こりやすくなります。

その結果、離職率の低下を期待できますし、離職率が下がれば余分な採用活動も行う必要がなくなり採用コストの削減にもつながります。

ESG経営に取り組むデメリット

(O-DANより)

(O-DANより)

メリットの一方で、課題もあります。

- 明確に何をすれば良いのか分かりにくい

- 取り組みをしてもすぐには結果が出ない

それぞれ具体的に解説します。

明確に何をすれば良いのか分かりにくい

ESG経営を行う上での難点としては、明確な指標がないことです。そのため、ESGへの取り組みを行おうとしても、いったい何から始めれば良いのか分からない人が多い状況です。

見切り発車で取り組みを開始してしまえば、コストだけがかかり、リスクに見合ったリターンに繋がらない可能性があります。

まず何をしたら良いのか分からないという場合は、自社の関わる環境問題や社会問題・人権問題などの洗い出しから行うことがおすすめです。

取り組みをしてもすぐには結果が出ない

ESG経営は、すぐに成果に繋がりにくく、中長期的な視野で取り組む必要があります。

実際の効果が感じられず、本当に正しい取り組みなのか判断がしづらく、社内でも意見の対立が起こることも考えられます。

ESGへの対応は、企業にとって負担となるケースも多く、さまざまな関係者の同意を得ながら地道に取り組んでいかなければならない課題があります。

ESG経営をしない中小企業の未来

pixabayより

pixabayより

世界的にもサステナブルな事業を行うことがトレンドとなるなかで、もし、自社がESG対応を行わない場合、どのような状況となってしまうのでしょうか?

- 上場企業との取引ができなくなる

- 銀行や投資家からの融資が受けられなくなる

- 優秀な人材を確保することが難しくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

上場企業との取引ができなくなる

近年、大手上場企業では、サプライチェーン取引先に対しても、ESG対応を求めることが主流となってきています。

ハウスメーカー大手、大和ハウス工業では、2055年創業100周年を迎えるなか「Challenge ZERO 2055」を掲げ、環境負荷ゼロの事業へと挑戦しています。

4つの重点テーマ、

- 気候変動の緩和と適応

- 事前環境との調和(生物多様性保全)

- 資源循環・水環境保全(長寿命化・廃棄物削減)

- 化学物質による汚染の防止

これらに対して、「サプライチェーン」「事業活動」「商品サービス提供」の各段階で、脱炭素に向けて取り組んでいます。なかでも重要なテーマと位置付けているのが「気候変動の緩和と適応」です。

大和ハウス工業は、主要サプライヤー企業に対しても、SBT水準のGHG排出量削減目標を掲げることを要請しており、2023年現在では、サプライヤー企業の9割がGHG排出目標を掲げるまでになりました。

cokiでは、大和ハウス工業の境部環境マネジメントグループ長 山本亮さんに環境への取組みについて伺いました。

ご興味のある方は下記のリンクよりご覧ください。

他にも、大手総合電機メーカーの東芝では、原材料や部品を調達する取引先企業に対しても、サステナブルな事業を求めています。

2022年3月に改訂された「東芝グループの調達方針」では、以下のことを取引先選定の条件として定義しています。

「法令・社会規範の遵守、人権・労働安全衛生への配慮、環境への配慮に賛同、実行いただけること」を宣言しています。(東芝ホームページより参照)

このように、上場企業において、サプライチェーンを巻き込んだESGへの取り組みが増えてきており、取引先に対するESGへの対応を求めるケースが多くなっています。

上場企業との取引を希望するなら、求められるESGへの取り組みに対応できる企業体制を整えておかなければなりません。

銀行や投資家からの融資が受けられなくなる

銀行や機関投資家からの融資が受けられなくなる可能性もあります。ESG投資が主流となり、企業の売上や収益に加え、ESGへの取り組みが行われているかが投資の判断基準となっています。

ESGへの取り組みが行われていない企業は、企業価値を低く見られてしまい、融資を受けられなくなる恐れがあります。

金融庁でも、サステナブルファイナンスを推進し、環境や社会的な課題を考慮しながら経済活動を支える金融や投資の取り組みをおこなっています。

優秀な人材を確保するのが難しくなる

一般的な価値観として、自然や社会への貢献に対して、モチベーションの高い人たちが増えています。

上場企業の採用説明会での内容には、必ずと言っていいほどESGへの取り組みに対する説明が盛り込まれています。

採用説明会において自社のESGへの取り組みを公開できない、もしくは、自然や環境へ悪影響を与えるビジネスモデルの場合、人材確保はとても難しくなります。

従業員に配慮した働き方を実施しているかどうかも重要でしょう。

例えば、長時間労働の是正に向けた取り組み、多種多様な人材の雇用、女性の活躍推進、パワハラやセクハラ・モラハラなどの防止対策がしっかり取られているかなど。

現在では企業のブランドイメージ向上の一環として、人材育成投資金額や研修期間など、人材育成に関する情報開示を積極的に行う企業も増えています。

つまり、ESGやサステナビリティが重視される現代においては、人間らしい働き方ができるかどうかといった人事面も重要なポイントの一つということです。

もし、従業員にとって働きやすい環境が整っていないと判断されてしまうと、優秀な人材が他社へ流出してしまう可能性が高まります。

ESG経営の具体的な方法【中小企業の実例あり】

(O -DANより)

(O -DANより)

では実際、中小企業が取り組めるESG経営とはなにか?

なかなかすぐには、わからないものです。

ここでは、中小企業でも始められるESG経営の方法を、実例を用いて紹介します。

環境(Environment)

中小企業でも、ESG経営のひとつとして、環境保全の取り組みをすることができます。

例えば、社内資料をペーパーレスにするだけでも、森林伐採を減らすことができますし、ECO家電の利用や、社用車を電気自動車に変更するだけでもCO2の排出を減らすことができるでしょう。

一方で、これら実行している取り組みについて情報開示するだけでは、説得力に欠けてしまいますし、外部の人たちの立場からしても、企業の対応について認識することが難しくなります。

自社で行っている環境保全の取り組みを可視化するためには、定量的に測定・算出を行って「報告書」という形でまとめ外部へ情報開示する必要があります。

社会(Social)

ウェルビーイング向上への取り組みが、ESG経営のひとつとして対外的に示せるものとなるでしょう。これは、従業員が「肉体的・精神的・社会的に満たされた状態」となるようにすることです。

つまりは、社員のエンゲージメントを高める取り組みとも言えます。社員=ステークホルダーエンゲージメントは、環境省が提供する資料に以下のように記載されています。

”「ステークホルダーエンゲージメントとは、事業者がステークホルダーのことをよく理解し、ステークホルダーとその関心事を、事業活動と意思決定プロセスに組み込む組織的な試みであり、事業者が単独で実施する場合やステークホルダーと協働して実施する場合など、非常に多様な行動体系を意味しています」”(環境省ホームページより引用)

ステークホルダーエンゲージメントに取り組むことで、自社のステークホルダーの意見や関心事について理解でき、どのような対策・施策を取り入れるべきかを正しく判断できるようになるということです。

では、具体的にどのようなことを行えば良いのでしょうか?

- 事業活動に関わるすべてのステークホルダー(顧客・株主/投資家・サプライヤー・従業員・地域コミュニティなど)を洗い出す

- 各ステークホルダーに適した窓口・担当部門を設置する

- ステークホルダーから収集した意見を自社の経営にフィードバックする

実例として、総合厨房機器メーカーのHOSHIZAKIでは、ステークホルダーの情報の整理と取り組み内容の策定を行なっています。

自社のステークホルダーについても、ぜひ、情報を整理し対応を考えて、ステークホルダーとの関係性をとても重視しており、関心毎から対話するための仕組み、担当窓口まで設置するようにして、フィードバックをもらえるようにしています。(HOSHIZAKIホームページより)

ガバナンス(Governance)

ガバナンスは企業統治と訳され、近い将来起こりうる業績悪化に関わるリスクマネジメントの実施、適切な情報開示やコンプライアンス遵守による企業の透明性や健全性などを徹底することが求められます。

- 情報開示の透明性

- 長期的な経営戦略の策定

- コンプライアンス(法令遵守)

- BCP/BCMの策定

ガバナンスの取り組みにおいては、サステナブル認証の取得に向けた取り組みがおすすめです。メリットとしては、以下の2点が挙げられます。

- ガバナンスの基準が明確になる

- 取得認証に向けた取り組みを行う中で企業体制を整えられる

サステナブル認証を取得することができれば、第三者機関からの正式な評価を受けた証拠にもなり、外部へ情報開示する際の説得力が高まります。

現在では、環境や人権など、さまざまな項目に対するサステナブル認証がありますが、ガバナンスを行う上でおすすめなのがB Corp認証です。

B Corp認証は、SDGsやESG経営などを実践面から支援する認証制度として知られています。

B Corp認証の概要や取得手順などについては、以下の記事に記載していますので、参考にしてください。

また昨今において、ガバナンスの面では、災害やコロナのような感染症など緊急事態が発生した場合における事業の持続可能性も重要視されつつあり、企業の信頼獲得に大きな影響を与えるようになってきました。

そのため、緊急事態が起こった際のリスクマネジメント体制を整えておくことが大切です。

そこで実行すべきなのが、BCMとBCPの策定です。

BCMは、Business Continuity Managemantの略で「事業継続マネジメント」、

BCPは、Business Continuity Planの略で「事業継続計画」と訳します。

よく混同されがちな2つの事柄ですが、以下のような違いがあります。

BCM:事業継続計画の策定、導入、運用、見直し、継続的な改善

BCP:BCMを基に、緊急事態発生時の具体的な計画の策定と実施

つまり、BCPは緊急事態における「具体的な計画」を指し、BCMはBCPを活用して、緊急事態発生時でも自社の事業が継続、もしくは、素早い復旧を果たせるよう運用していくことです。

BCM/BCPを策定し、緊急事態でも持続可能な事業基盤を整えておくことで、企業の信頼性を高められます。

BCPについては、以下の記事にもまとめています。

BCPを策定するメリット・デメリットや、どのように運用し機能させていくのかということが分かる内容になっていますので、ぜひ併せてご確認ください。

先進的なESG経営の取り組み事例

実際の企業のESGへの取り組み事例としてご紹介します。

マテックス株式会社

(マテックス株式会社ホームページより)

(マテックス株式会社ホームページより)

ガラスやサッシ等の窓周りの商品を中心に取り扱う、マテックス株式会社。

2010年からいち早く、CO2排出量の可視化に取り組んでおり、環境経営の認証制度である「エコアクション21」を取得しています。

社内や事業で発生するCO2の排出削減の具体的な数値目標を掲げて、社員一同で取り組んでいる企業です。

cokiでは、代表取締役社長の松本 浩志さんに、ESG経営のコツについてお伺いしています。詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

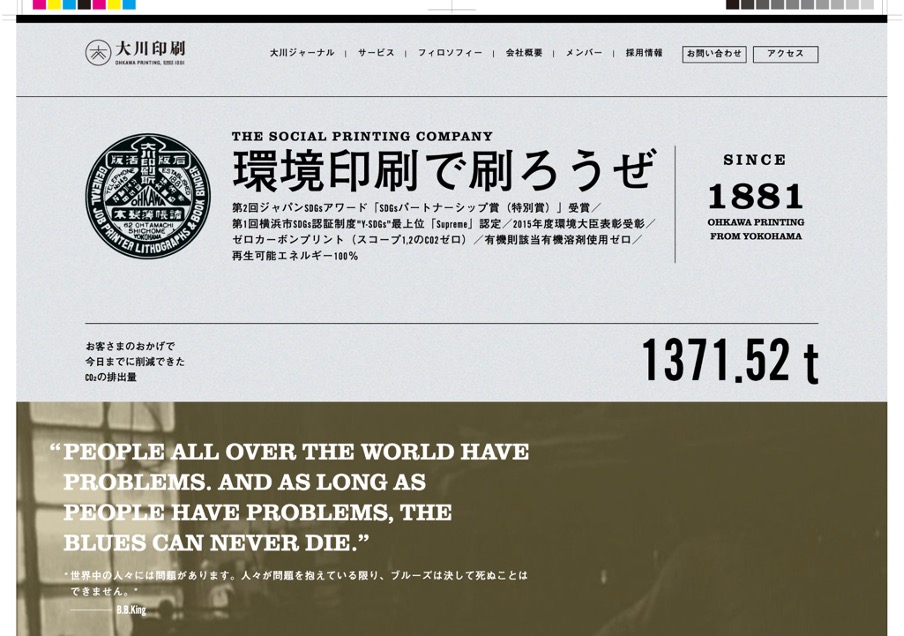

株式会社大川印刷

(大川印刷ホームページより)

(大川印刷ホームページより)

株式会社大川印刷は、従業員40名(令和4年3月時点)の企業で、「環境印刷で刷ろうぜ」と大々的に表示されているように、ESGへの取り組みとして「環境印刷」というものを展開しています。

環境印刷とは、大気汚染や人体被害の原因となる揮発性有機化合物を含まない「ノンVOCインキ(石油系有機溶剤0%)」を使用した印刷や、FSC認証を取得したエコ用紙の使用。

配送には環境負荷の少ない電気自動車やディーゼル車を使用したり、納品における容器を段ボールから使い回しのしやすいプラスチックコンテナに変えるなど、印刷から納品まで環境に配慮した取り組みを実施しています。

結果として、再生可能エネルギー100%を実現したり、他にはジャパンSDGsアワード・環境大臣表彰など数々の賞を受賞しています。(株式会社大川印刷ホームページより)

株式会社mog

(mogホームページより)

(mogホームページより)

女性のキャリア支援サービスを提供している株式会社mog。ワーキングママに特化したキャリア支援やボランティア活動・カウンセリングなどを通して、女性のキャリア形成や転職をサポートしています。

株式会社mogのサービスの一つで、ワーキングママの可能性を広げるサービス「ママノバ」は、2022年10月にサービスを開始してからわずか1ヶ月で会員数430人を達成しています。

ママノバを利用してカウンセリングを受けたり仕事体験を受けた利用者からは、「転職をせずに他の会社での仕事が体験できるママラボは、とても魅力的でした」という声。

一方で、ワーキングママを受け入れた企業側からも、「人材チャネルが一つ増えました」と高評価の声が上がっています。

(株式会社mogホームページより)(PR TIMES記事より)

ESG経営を始める時に支援してくるサービスは?

(O -DANより)

(O -DANより)

ここまで、企業のESG経営について紹介してきましたが、

実際するとなると、従来の業務に加えて余分にコストがかかってしまいます。

例えば、

- サステナビリティ推進室の立ち上げ

- ステークホルダーエンゲージメントへの施策

- 専属担当者の人材の育成、人件費

- 自社のESGに関する情報開示

- 企業価値向上のためのPR活動

以上のようなことが必要となりますが、日々の業務で手一杯の中、社内リソースを割くことはなかなか難しいのが現実です。

企業のサステナビリティ対応を支援するサービス

『サステナビリティ対応 支援サービス』では、

- ステークホルダーエンゲージメントの向上

- サステナビリティ推進室の立上支援

- 統合報告書やサステナビリティレポートなどのESGデータブックの制作

- メディアプロモーションの支援

以上のような、ESG対応に必要な業務を一気通貫で対応いたします。ご利用いただいた企業様としては、従来の業務に注力していただきながらESG対応できる社内体制を整えることが可能です。

また同サービスでは、ビジネスマッチング支援も行っており、新たな事業機会の獲得も促進できます。

「より深いレベルで共通する企業と出会えるチャンスがある」とのお声も

実際に弊社のサービスを利用して、新たなビジネスチャンスの獲得に繋がったクライアント様からいただいたお褒めの言葉です。

始まりは、クライアント様のインタビュー記事を弊社メディアで掲載したことでした。

このインタビュー記事を読んだ、coki会員企業様がこちらのクライアント様に興味を持ち、そこからビジネスへと発展していきました。

『サステナビリティ対応 支援サービス』では、弊社メディアや他メディアでの露出を支援していますので、ESG対応と併せて自社事業のPRにつなげることが可能です。

「ESG対応をサポートしてほしい」「ESG対応を新たな事業機会獲得につなげたい」

このような悩みを抱えていましたら、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。

お問い合わせは無料で承っておりますので、疑問点や不明点など、下記ボタンよりお気軽にご相談ください。

・cokiを利用したお客様の声

・導入事例

まとめ

この記事では、ESGの基本知識や、取り組むメリットや課題を実例を用いて解説してきました。この記事が、これからESGへの取り組みを始めていきたい方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

(編集者:水戸 湊)