「サステナブル」「サステナビリティ」「SDGs」「ESG」……ニュースやネット、勤務先での取り組みなどで、これらの言葉をよく見聞きするようになったと感じている方も多いのではないでしょうか。

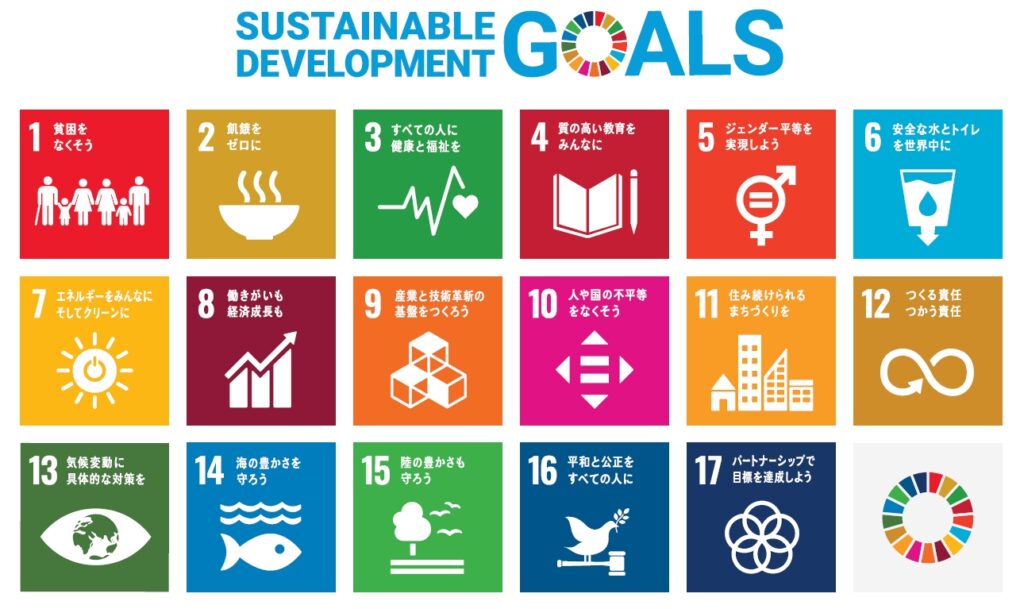

トップ画像の17のアイコンも、あちこちで見かけるようになりました。

とはいえ、サステナブルについて具体的に説明を求められると、

「よく意味がわからない」

「企業のイメージアップのための施策なのでは?」

「具体的に何をすればSDGsに取り組んでいることになるのか」

と疑問に思ったりする方も多いようです。

そこで本記事では、サステナブルの意味、SDGsとの関係についてわかりやすく紹介します。そして私たちが取り組むべき理由について解説しますので、最後までお読みいただけると幸いです。

サステナブルとは?

近年、世界的に注目されている「サステナブル」という言葉。

サステナブル(Sustainable)サステナビリティ(Sustainability)と、いずれの言葉でも表現されることがありますが、形容詞と名詞の違いで意味は同じです。

- サステナブル Sustainable:(形容詞)持続できる

- サステナビリティ Sustainability:(名詞)持続可能なこと

なにが持続できるのかというと、私たち人間の生活です。

持続可能な、地球環境・経済・政治・文化などを維持し、発展させる概念が含まれています。

現在の限りある自然や資源を守りつつ、これからもより良い暮らしができるようにするためには、従来通りの社会構造や経済活動を変える必要があります。

例えば、地球温暖化。

これまでの便利な暮らしは、二酸化炭素をはじめとする温暖化ガスを大量に放出させます。その結果、異常気象や自然災害が世界各国で起こっていることはご承知の通りです。

COP26では、「グラスゴー気候合意(Glasgow Climate Pact)」 が採択。「パリ協定」での気温上昇に関する長期目標について、従来の2度未満から1.5℃に抑える努力を追求する内容に強化されました。

「サステナブル」は、地球環境・経済・政治・文化などとても広い概念を含む言葉です。

そのため「何に取り組めば問題解決につながるのか」が解りづらい面があります。そこで、世界における問題を解決し、より良い未来を作るために生まれた目標が「SDGs」です。

サステナブルとSDGsの関係は?

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の頭文字と末尾を取った略称で「エス・ディー・ジーズ」といいます。

最後の「s」だけ小文字なのは、単語の頭文字ではなく「Goals」の末尾の複数形を表す言葉だからです。

SDGsは、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されていますが、最近では「SDGs」という言葉がそのまま使われる方が多いようです。

サステナブルとSDGsの関係を理解するためには、SDGsがどのようなものなのかを知る必要があります。

SDGsは2030年までの「持続可能な開発目標」

2015年9月の国連サミットで全会一致で採択された、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標です。

SDGsが策定される以前の2015年までは、「MDGs:ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)」が掲げられていました。

MDGsは、発展途上国の貧困などを対象としていたのに対し、SDGsでは先進国も含むすべての国の気候変動、環境・エネルギー、人権など、より広範な課題の解決を対象としています。

私たちはサステナブルやサスティナビリティを考えるとき、環境問題にフォーカスしがちです。

しかし、SDGsは、貧困や教育、ジェンダーなどの人間社会のシステムにおける課題も網羅している特徴があります。目標に対し、169のターゲット、232の指標が決められています。

SDGsは自主目標であり、法的拘束力があるわけではありません。

しかし「持続可能な開発とは何か」「どうすれば目標を果たせたことになるのか」について、具体的な方向性と定量的な効果測定を指し示したことは、これからのサステナブルな社会に向けて大きな前進だったと言えます。

なぜいま、SDGsに取り組む必要があるのか?

今では、世界中の企業がサステナビリティな社会を実現するための事業を重視しています。そのため、SDGsを経営に組み込むもうと様々な取組が進められている状況です。

最近になって「サステナブル」や「SDGs」が盛んに取り上げられるようになりました。そのため「なんだか急に出てきたブーム」のようにとらえる方もいます。

しかし、SDGsの採択自体は2015年のこと。日本では2016年5月に総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする「SDGs推進本部」を設置しています。

国内実施と国際協力の両面で率先して取り組む体制を整えています。

「決まりだから」取り組まないといけないわけではありません。SDGsはこれからも私たちが生きていくために必要なことなのです。一人ひとりが主体的に取り組むことができるようになるといいですね。

世界の課題を解決するため

貧困や飢餓、医療体制の整備、水の供給、公害対策など、世界が抱える難題の解決に取り組まれてきました。しかし、目先の対応や対処療法では、課題の根本的な解決にいたっていません。

乱獲によって絶滅してしまった生物は二度と蘇りませんし、砂漠化してしまった森に再び緑を戻すには長い時間がかかります。

世界の課題を解決するためには、ひとりひとりが自覚を持ち、長期的な視点で取り組まなければいけないのでしょう。

地球環境を守るため

持続可能な社会の実現に向けた取り組みは、単なる一過性のブームではありません。

私たちは、毎年のように起こる自然災害、大型台風による水害や、気候変動による猛暑、異常気象を目のあたりにしています。それは日本だけでなく世界中で起こっている現象です。

「いよいよ、地球が持たないのではないか」という危機感を感じている方も多いのではないでしょうか。

漠然とした不安の中、地球環境を保全するためにできることはいったい何があるのか、それをSDGsは指し示しています。

例えば、「地球温暖化について何をしたらよいのか」と考えた時に「じゃあ、文明を捨てよう」とはできません。

そこでSDGsでは、今の環境をある程度維持しつつ、将来的な温暖化を防ぐために「世界規模でエネルギー由来のCO2排出量を半減させる」という目標を提示しています。

それに沿って排出基準を決め、省エネ活動やエコカー購入、再生可能エネルギーの供給など、社会全体で目標に向けて動いていくことができます。

企業価値を高めるため

「自分たちだけ良ければいい」「目先の利益さえ上がればよい」こうした考えは、もはや「時代遅れ」と言わざるをえません。

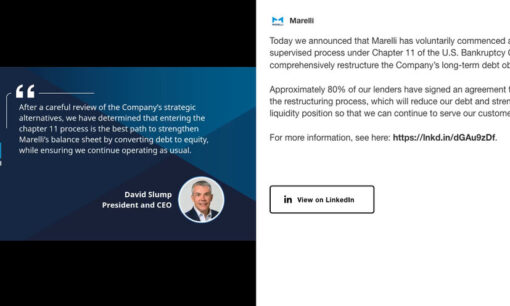

すでに、2019年8月には、株主至上主義であった米国企業がパラダイム転換しています。181社が企業組織の目的を再定義し、「Business Roundtable」がステークホルダー主義への転換を表明しています。

2020年には、ダボス会議でステークホルダー資本主義がメガトレンド化し、2021年には経済産業省がSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を提唱しました。

企業が存続するために「サステナビリティ」はもはや不可欠です。もし企業が、サステナブルな事業計画を立てれていないようであれば、消費者から厳しい目を向けられいずれ淘汰されるでしょう。

もともと日本には「三方よし」の考えがあり「長寿企業」と呼ばれる100年以上続くような企業は「社会の公器」として社会の課題を解決することで価値を生み出してきました。

SDGs自体を「絵に描いた餅」と揶揄する人たちもいますが、すでにESG投資やSDGs融資などでサスティナビリティに取り組まない企業に対しては資金提供を行わない動きも出てきています。

企業もより良い形で存続するために、SDGsに取り組む必要があるのです。

SDGsが流行っているのは日本だけ?

首相官邸のSDGs推進本部の資料によると、日本国内のSDGs認知率は8割を超えているという調査結果もあるようです。

これは、日本各地で持続可能な社会の実現に向け、企業や生活者、さまざまなステークホルダーが協力して取り組んできたことの裏付けにもなるでしょう。

しかし、その一方で、SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)やベルテルマン財団の報告によると、日本のSDGs達成度は世界で19位にとどまっているとの結果も出ています。

特に、多様性のある人材登用、気候変動については、引き続き大きな課題があります。

世界的に取り組むべき目標に対して、遅れを取っている日本国内では、これからも注目され続けることは間違いないでしょう。

海外ではSDGsではなく、ESG

では、海外でのトレンドはどうでしょう。海外の場合、よく用いられる言葉が、SDGsではなく「ESG」という言葉になります。

あるいは、企業の社会的責任(CSR)、気候変動、循環型経済(Circular Economy)、共通価値創造(CSV)等についても活用されています。

ESGとは、企業が持続的成長を遂げるために重要となる「環境(Environment)」、「社会(Social)」、「ガバナンス(Governance)」という3つの言葉の頭文字をとった造語です。

ESGは企業が長期的成長を目指す上での最重要項目と言われています。

ESG対応ができていない企業は、機関投資家や株主から、企業価値毀損のリスクを抱えているとみなされて、投じたお金を引き上げられてしまいます。

事実、東証プライムに上場している企業は気候変動リスクに対応していることを答える、TCFD提言(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)に準拠して開示しなさいと言われるようになりました。

そのため、上場企業各社は、統合報告書やサステナビリティレポートといった名前の自己表明型統合レポートをコーポレートサイト上に、公開するようになりました。

この対応が非常に大変であり、各社のサステナビリティ担当は大忙しになっています。

つまり、SDGsという言葉は使われなくとも、サステナブルな取り組み自体は、日本同等に、いやそれ以上に取り組んでいる国が多いという現実があるのです。