pixabayより

pixabayより

CDPは、企業や自治体が環境に与える影響をスコア化する非政府組織の名称です。

CDPが開示する情報には機関投資家も注目しており、企業や自治体にとって影響力の大きいものとなります。

しかし、実際のところ、

「CDPとはどのような組織なのか?」

「CDPの要望に対応してどんなメリットがあるの?」

このような疑問もでてくるでしょう。

本記事では、CDPの概要や取り組むメリットをまとめて解説します。

これからCDPの情報開示に対応することを検討されている方は参考にしてください。

CDPとは?

CDPは、Carbon Disclosure Projectの略称で、企業や自治体などの気候変動や温室効果ガス排出削減に向けた戦略や取り組みを評価・情報開示する国際環境NGOです。

主な目的は、持続可能な経済の実現のために情報開示を通じて、投資家・企業・自治体が自身の環境影響を認識することを促すことです。

2022年には、世界の株式市場の時価総額の半分を占める18,700以上の企業が、気候変動・フォレスト・水セキュリティのデータをCDPを通じて開示し、そのうちの15,000社がCDPによるスコアを獲得しています。

この背景として、CDPを通した環境に関する情報開示を求める機関投資家が増えていることがあるでしょう。

130兆ドル以上の資産を持つ680以上の機関投資家が、CDPを介して企業に対する情報開示を求めています。つまり、CDPを通した情報開示を行うことは、機関投資家へのアピールにおいて大きな意味を持ちます。

それでは、具体的にどのような形で情報開示が行われるのでしょうか?

CDPでの情報開示までの流れは以下の通りです。

- 対象企業に質問書の送付

- 回答を元にスコアリング

- 外部への情報開示

スコアリングに関しては、CDP独自の評価基準をもとに

「A+(最高評価)〜D−(最低評価)」のスコアを付け、企業の環境に対する取り組みを評価しています。無回答の場合は「F」のスコアが付きます。

CDP対応のメリット

pixabayより

pixabayより

企業や法人がCDPに対応することで下記のメリットが得られます。

- ESG投資の獲得機会が増える

- 環境に配慮した取り組みを行っている証明となる

- 自社のサステナビリティの進捗状況を把握できる

- TCFDに則った情報開示の準備にもなる

具体的に解説します。

ESG投資の獲得機会が増える

CDPの情報開示に対応することで、機関投資家からのESG投資を獲得するチャンスが増えます。

CDPは世界中の投資家から信頼を獲得しているイニシアチブのため、CDPから高いスコアを獲得していること自体が大きなメリットになります。

スコアリングのための質問書は、原則、機関投資家が要請した企業に送付され、回答結果をもとに評価・情報開示が行われます。

また、回答した内容は非公開希望をしない限り、CDPに加盟する機関投資家や顧客に情報が開示されます。

つまり、CDPに回答することで、自社の環境に対する取り組みをアピールできるということです。スコアを獲得した企業は一覧で掲載されますので、CDPで高評価を獲得することで機関投資家や顧客の目に留まりやすくなり、ESG投資を獲得できる可能性が高まります。

自社のサステナビリティの進捗状況を把握できる

自社のサステナビリティの進捗状況を把握できることも、CDPの質問書に回答するメリットになります。

CDPの質問書に回答するためには、

- 自社事業やビジネスモデルなどの特徴の理解

- 事業が環境に与える影響の特定

- 解決すべき課題の特定

といった、自社について今一度、把握し直す必要があることが理由です。

このように、質問書への回答作業を行い自社について振り返ることで、自社の直面している環境リスクや事業課題、新たな事業機会などへの理解を深めることができます。

そして、CDPから評価を受けることで、自社の取り組みレベルについても把握できたり、他の企業と比較することで新たな課題を見つけたりすることにも役立つでしょう。

TCFDに則った情報開示の準備にもなる

CDPの情報開示に対応することで、TCFDに則った情報開示にもつなげられます。

その理由は、CDP質問書の内容とTCFDの情報開示項目が類似していることがあげられます。TCFDの開示項目は下記のようになります。

| 項目 | 内容 |

| ガバナンス | 取締役会や経営層が、企業の気候関連リスクに対して、どのように評価・監督しているのか |

| 戦略 | 短期・中期・長期にわたって、気候変動が企業経営にどのような影響を与え、それに対してどのように対処するのか |

| リスク管理 | 気候関連リスクをどのように判別し、評価・管理するのか |

| 指標と目標 | どのような指標を持って、気候関連リスク・機会を評価し、目標に対する進捗を評価しているのか |

CDPの5つの活動領域についてご紹介!

pixabayより

pixabayより

CDPは2000年に発足した当時、カーボンを対象にした情報開示システムを運営していました。しかし、現在では以下の5つの領域において情報開示を求めており、CDP独自のスコアリングを実施しています。

- 気候変動

- 水セキュリティ

- フォレスト

- サプライチェーンプログラム

- シティプログラム

それぞれの領域に対する取り組みについて解説していきます。

(引用:CDPからの情報提供)

(気候変動質問書 2022|CDPホームページより)

1.気候変動

CDPは、気候変動に関する質問書を発行し、『回答要請を受けた企業』または『自主回答した企業』の回答に対してCDP独自のスコアリングをし、CDPに加盟している機関投資家や企業などに情報を開示しています。

開示された情報は、機関投資家や企業などによって閲覧され、回答した企業の取り組みに対する理解や評価、投資における判断基準として役立てられます。

実際に、気候変動の質問書では、以下の情報開示を求めています。

- 気候変動が企業に与えるリスクや機会の詳細

- リスクや機会に対する戦略、シナリオ分析、低炭素移行計画

- Scope1/Scope2排出量算定方法

- 排出している温室効果ガスの種類を国や事業・施設別に情報開示

- エネルギー消費、低炭素エネルギー消費について

- サプライヤーや顧客、その他への気候変動関連のエンゲージメント活動

2.水セキュリティ

企業の水に関わるリスクやリスクに対する取り組みを調査し、情報開示しています。

この調査は、気候変動と同じく質問書への回答をもとに行われ、A+〜D−の評価を付けた上で情報開示されます。

水セキュリティの質問書では、以下のような内容が質問項目として記載されています。

- 水の取水量、排水量、消費量の合計値

- 水による事業への影響、水規則違反により受けた罰則

- 水リスクに対してどのように評価しているのか

- 水リスクのある施設数、内容、それに対する対応

- 水リスクや機会をもとにした、事業計画、シナリオ分析

3.フォレスト

フォレストでは、森林関連のリスクや機会が企業に与える影響を分析・評価し、それに対する企業の戦略や取り組みについて評価しています。

この項目では、もともと、Global Canopy ProgramというNGOが実施していた内容ですが、2013年にCDPに統合されました。

フォレストの質問書では、以下の内容に関する情報開示が求められます。

- コモディティの生産/調達/消費/販売の方法・量、コモディティの生産地情報

- 企業に影響を与える森林リスクの影響度の評価

- 森林関連が企業に与えるリスクと事業機会

- 経営層が森林関連リスクの対応にどのように関わっているのか

- 森林関連リスクを鑑みた事業計画/財務計画

- 森林関連リスクに対する具体的な対応内容

4.サプライチェーンプログラム

CDPでは、企業に代わってサプライチェーンへ環境関連情報の開示を要請する取り組みも実施しています。企業は、自社のサプライヤーを最大500社まで選定し、サプライヤーリストをCDPに提出しています。

CDPはサプライヤーリストをもとに質問書を送付し、回答をもとに分析・評価を行い、依頼企業に報告します。

このサプライチェーンプログラムでの質問内容は、気候変動・水セキュリティ・フォレストの3種類です(3種類の中から一部を選択することも可能)。

企業としては、自社のサプライチェーンに対する情報開示を求めることができ、自社のみならずサプライチェーン全体での環境リスク・事業機会を把握することが可能です。

日本企業では、

- トヨタ自動車

- ホンダ技研工業

- 日産自動車

- 三菱自動車

- ブリヂストン

- 富士通

- 花王

- 味の素

- 大成建設

などが参加しています。

5.シティプログラム

企業だけでなく自治体に対しても、環境関連の情報開示を要請する活動を実施しており、『CDPシティ』と呼ばれるプログラムです。

自治体に対して環境に与える影響を計測・管理し、情報開示を行うように促すことを目的としています。

シティプログラムにおける質問書には、以下の項目が含まれています。

| 項目 | 内容 |

| ガバナンス | ・気候関連問題の監督・多層ガバナンス・ステークホルダーエンゲージメント |

| 評価 | ・リスクと脆弱性の評価・排出量インベントリ・セクター別データ |

| 目標 | ・適応目標・排出削減目標・エネルギー目標 |

| 計画立案 | ・気候変動対策計画・資金調達 |

| 対策/行動 | ・適応策・緩和策 |

また、シティプログラムにおける質問内容は、自治体の規模や環境に対する影響力などを踏まえて、自治体自らが以下の『三つの質問書経路(Pathway)』から選択できるようになっています。

| 質問書経路(Pathway)1 | 【質問数】17 〜27問

【質問内容】構成気候変動の緩和と適応に関するガバナンス/評価/計画対策/対策・行動などの基本的な質問

【セクター】基本的なセクターの指標を含む(エネルギー、輸送、廃棄物)

【整合性のある組織】Race to Resilience/SBTs/Race to Zero |

| 質問書経路(Pathway)2 | 【質問数】24〜34問

【質問内容】質問書経路(Pathway)1の質問に加えて、以下のセクター指標が追加される。

・エネルギー消費量・輸送モード分担率・廃棄物発生量

【整合性のある組織】Race to Resilience/SBTs/Race to Zero/TCFD提言 |

| 質問書経路(Pathway)3 | 【質問数】30〜40問

【質問内容】質問書経路(Pathway)1と質問書経路(Pathway)2に加えて、以下のセクター指標が追加される。

・水・食料

【整合性のある組織】Race to Resilience/SBTs/Race to Zero |

(引用:2022年 CDP シティ質問書|CDPホームページ)自治体としては、CDPの質問書に答えることで、環境リスク・機会に対する現状を把握するとともに、他の自治体と比較できるようになります。

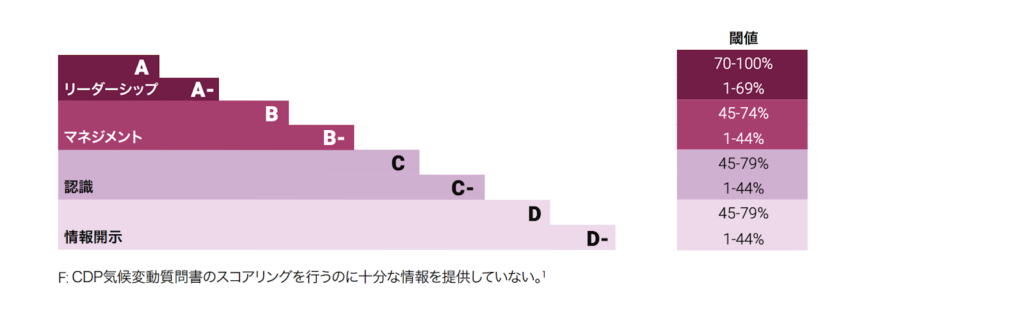

CDPの評価方法

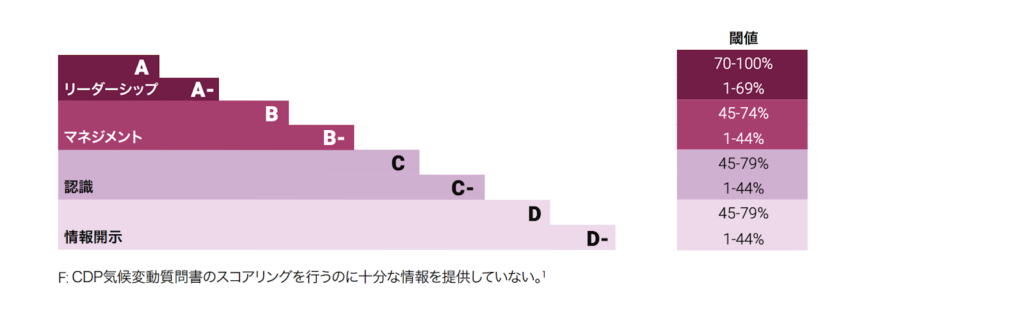

CDPでは、企業の回答をもとに、以下のような評価基準でスコアが付けられます。

(引用:CDP気候変動レポート日本版|CDPホームページ)

(引用:CDP気候変動レポート日本版|CDPホームページ)

具体的な評価方法としては、

以上の4段階でレベルが設定されており、それぞれのレベルにおいて閾値を超えた点数を獲得すると次の質問が実行される仕組みです。

「情報開示レベル」では80%以上のスコア、「認識レベル」では80%以上のスコア、「マネジメントレベル」では75%以上のスコアを獲得しなければ、次のレベルの質問に進めないということになります。

例えば、ある企業が以下の評価を受けた場合を考えてみましょう。

「情報開示:90%」「認識:82%」「マネジメント:55%」

この場合ですと、企業の評価は『B』となります。

到達したレベルの評価が44%未満(リーダーシップを除く)の場合は、評価に−が付きます。

例えば、先ほどの例に当てはめてみると、マネジメントが39%だった場合『B−』のスコアになるということです。

2022年度にAリスト企業に認定された日本企業は、気候変動分野で75社、フォレスト分野で4社、水セキュリティ分野で35社となっています。

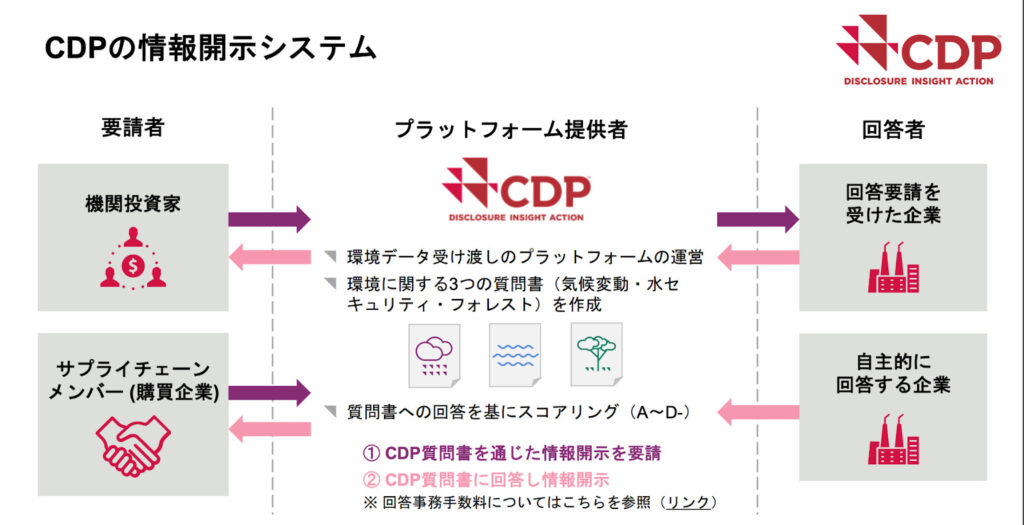

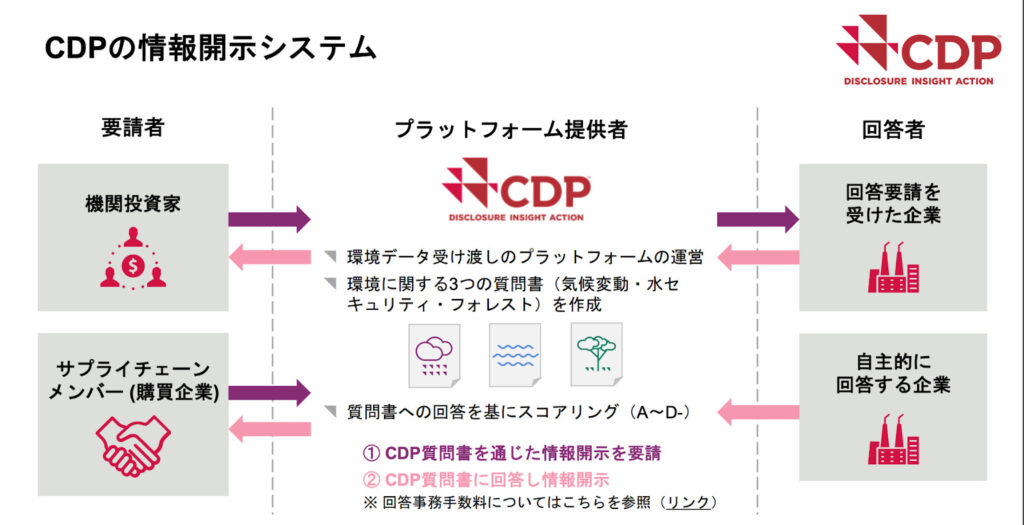

CDPの情報開示プロセス

最後にCDPの情報開示プロセスについて解説します。

CDPの情報開示プロセスには、以下の2通りがあります。

- CDPに加盟している投資家が企業に対して質問書を通した情報開示を要請

- 企業が自主的にCDPの質問書に回答する

開示された情報は、CDPに加盟する機関投資家やサプライチェーンメンバー(顧客)に開示されます。

(引用:CDPからの情報提供|CDPホームページ)

(引用:CDPからの情報提供|CDPホームページ)

また、CDPの情報開示は以下のスケジュールで実施されます。

- 年始:質問書の公表

- 春:評価基準の公表、回答要請の通知、回答システムのオープン

- 夏:回答提出の締め切り

- 秋:回答の公開(非公開が選択された回答は公開されない)

- 年末:スコアの公表

CDPの質問書に回答する場合は、上記のスケジュールについても予めチェックしておくようにしましょう。

CDPに対応するリソースが足りない場合は?

CDPへ参加するためには、マテリアリティの特定や気候変動に関するリスクと機会の把握、GHG排出量の可視化、ステークホルダーエンゲージメントの実施など、多くの対応が必要となります。

しかし、事業者の中には日々の業務だけで手一杯で、サステナビリティ対応に社内リソースを割くことが難しいというケースは多いのではないでしょうか。

「CDPに参加したいけど、人材がいない/雇えない」「対応する余裕がない」

もしこのような状況でしたら、『サステナビリティ対応 支援サービス』がおすすめです。

まとめ

本記事では、そんなCDPの概要や取り組むメリット、評価方法や情報開示プロセスについて解説してきました。

CDPへの取り組みは、自社の環境関連の取り組みを外部へアピールすること、また自社のサプライチェーンにおける環境関連の取り組みを把握することに役立ちます。

CDPに興味・関心がある方にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

cokiでは、これからサステナビリティ対応に力を入れていこうしている、中小企業の経営者様を応援しています。

ご相談いただいた企業様と、TCFDの作成から情報開示まで、サステナビリティ対応に必要な、広範な業務を企業様と二人三脚でサポートします!

まずは、下記より無料相談を利用してみてください。

<cokiのサステナビリティ対応支援サービス>

数々の企業様のサステナビリティ対応を支援した実績あるスタッフが、企業様の悩みに沿ってお手伝いをします。

- 提供された企業情報を基にマテリアリティの特定に対応

- ステークホルダーの声をヒアリングし、核心に迫るマテリアリティの特定支援(ヒアリング対象はお客様、社員、地域社会、学生などマルチにヒアリング)

- 統合報告書やサステナビリティレポート、ESGデータブックの制作

- 自社内サステナビリティ推進室の立ち上げ支援

- 社内従業員へのサステナビリティに関する理解浸透の支援

- SBT 認証などのサステナブル認証の取得を支援

- 各種メディアでのPRを支援

<編集:水戸 湊>