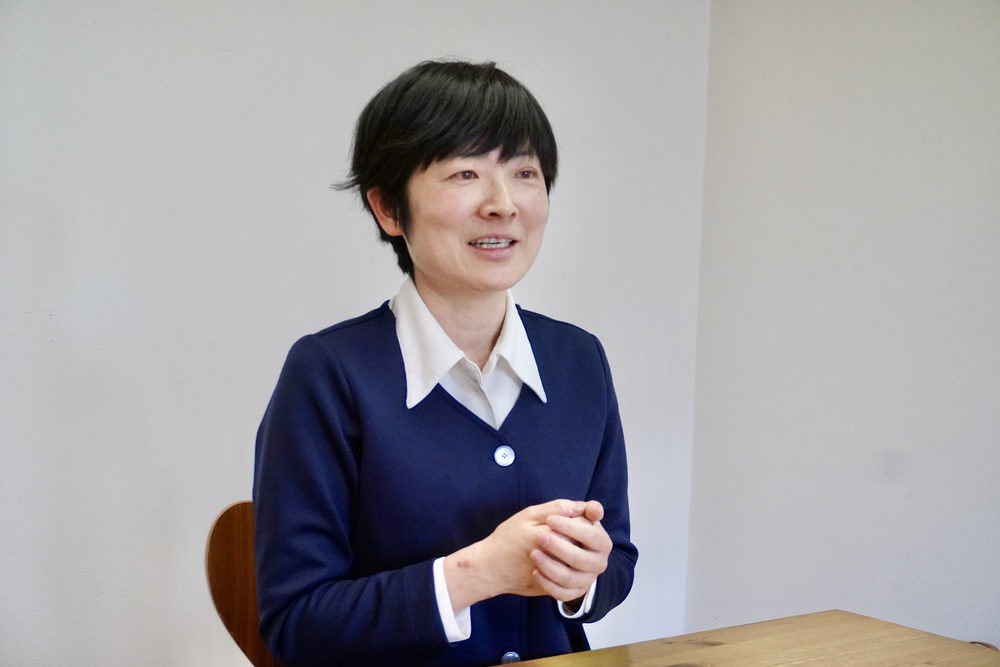

子どもと大人が対等に対話し、未来を共に考える教育の新しいかたち。その舞台裏を探るべく、一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ代表理事の牧原ゆりえ氏と、事務局を務める筒井香名氏に話を伺った。

子どもと大人が一緒に未来を考える地球と自分の未来

いま、世界では環境問題や社会の分断など、未来を脅かす課題が山積している。特に次世代を担う子どもたちが、こうした問題について主体的に考える機会を持つことは重要である。

しかし、教育現場では子どもが自ら意見を発信し、大人と対等に議論を行う場がまだまだ不足しているのが現状だ。

このような中、一般社団法人サステナビリティ・ダイアログが展開する「宇宙船地球号ミッション!」は、子どもたちが自ら考え、大人と対等に話し合うことを目指して設計されたプログラムである。

この取り組みでは、子どもと大人が互いに学び合い、新しい未来の姿を共に模索する。

「大人が子どもに教えるのではなく、一緒に考える。それがこのプログラムの核です。サステナビリティを議論する上で、年齢や立場を越えて対話することは、非常に大きな意味を持ちます」と、代表理事の牧原ゆりえ氏は語る。

この取り組みでは、地球を「宇宙船」に見立て、すべての参加者が「乗組員」として協力して課題解決を目指すシナリオが用意されている。

ただ学ぶだけではなく、実際に社会問題を解決するためのアイデアを共に生み出すプロセスが含まれているのだ。

このユニークな場で、子どもたちは自分の意見を表現し、大人たちと同じ立場で議論を交わしていく。

みんなで作る幸せと地球の未来

「宇宙船地球号ミッション!」は、子どもと大人が対等に話し合いながら未来を描くプログラムだ。

この取り組みでは、「幸せ編」や「自然編」といったテーマごとに異なる内容が用意されている。これらのテーマは、持続可能な社会を構築するための根本的な要素を含んでいる。

「幸せ編」では、「幸せとは何か」を問い直し、個人や社会における幸せの形を探る。参加者は、単に自分だけの幸せを考えるのではなく、他者や社会全体の幸せについても議論を深める。

この対話を通じて、子どもたちは自分の価値観を言葉にし、大人たちは新たな視点を得ることができるようになるのだ。

一方、「自然編」では、地球環境の現状を学ぶことから始まり、持続可能な地球の仕組みの原則を学ぶ。

地球を「宇宙船」として捉えるこのプログラムでは、自分たちがどのようにすれば自然と共存できるかを実践的に模索する。

例えば、資源の使い方や持続可能な生活スタイルのアイデアを話し合うことで、単なる教育を超えた新しい学びを提供する。

「子どもたちは、大人が思っている以上に柔軟な発想を持っています。彼らの意見を聞いていると、大人が考えつかないような斬新なアイデアが飛び出すことが多々あります。それを引き出すのが、このプログラムの役割です。」(牧原氏)

「宇宙船地球号ミッション!」の取り組みには、子ども自身が主体的に考え、発言するという点で大きな特徴がある。

大人が一方的に教え込むのではなく、あくまで子どもが自由に意見を述べられる場を作ることが重視されている。

このプロセスを通じて、子どもたちは自分たちの意見が社会に通じるという感覚を持つようになる。

このようなプログラムを通じて、社会全体で幸せや自然との共存を考える文化が広がることが狙いだ。

「宇宙船地球号ミッション!」が目指すのは、子どもたちが自分の意見を自由に発信し、大人と対等に話し合う体験を提供することだ。

牧原氏がこのプロジェクトを立ち上げた背景には、子どもの声が十分に聞かれる機会の少なさに対する問題意識があった。

母親としての経験や、日本の教育現場における子どもと大人の関係性を見つめ直した結果、子どもの意見を尊重し、大人が「教える」という立場を捨てて共に考える場の必要性を強く感じたという。

「大人はつい、子どもに答えを教えようとしてしまいます。しかし、子どもたちは自分の答えを見つける力を持っています。そのプロセスを見守り、共に考えることが、持続可能な社会を築くための基礎体力になると考えました」と牧原氏は語る。

特に重要視しているのは、子どもたちが「聞かれる経験」を得ることだ。

子育て教室で、他のお母さんたちが口々に「自分が聞いてもらったことがないから、どうやって子供の声を聞いたら良いか分からない」というのを耳にし、牧原氏は深い衝撃を受けた。

それ以来、子どもたちが自分の考えを自由に話し、大人がそれを真剣に受け止める場を提供することを使命としている。

「自分の声が聞かれた、大事にされたという体験は、子どもの未来において大きな意味を持ちます。たとえ一度でも、自分の意見が認められたという記憶があれば、将来、彼らが大人になったときに、社会に対して発信する勇気を持ってくれるはずです」と牧原氏は続ける。

「宇宙船地球号ミッション!」は、子どもたちに自分の声の価値を知ってもらい、同時に大人たちにも「聞く力」を育む場を提供している。

このプロジェクトの根底には、子どもと大人が共に未来を作るという理念が息づいている。

宇宙船地球号ミッション!で学べること

「宇宙船地球号ミッション!」は、子どもたちだけでなく、共に参加する大人たちにとっても多くの発見と学びをもたらす場だ。

このプロジェクトでは、子どもが主体的に考え、発言するだけでなく、大人もまた子どもたちから学ぶという対話の形式が採られている。

事務局を務める筒井香名氏は、このプログラムに参加し、実際に子どもたちと時間を過ごす中で、大人としての固定観念に気づかされる場面が何度もあったという。

「子どもと大人が対等な関係でいるって思った以上に難しいことでした。大人は『教える』ことに慣れているので、つい自分が先回りして答えを出そうとしてしまうんです。でも実際に見守り役として子どもたちと接していると、彼らが自分のペースで考え、発言し、学ぶ力を持っていることに気づかされました。」(筒井氏)

大人が「教える」のではなく「見守る」こと。このプログラムで大人たちが出会うのは、子どもたちが自分で考え、成長する過程を信じる姿勢だ。

初めは子どもたちが戸惑いを見せる場面もあるが、時間が経つにつれて、自分の意見を自信を持って発するようになるという。

その変化を目の当たりにすると、大人もまた「子どもの力」を改めて信じるようになる。

「このプログラムでは、大人も子どももお互いに学び合うんです。子どもたちは自由に話したり、聞いたり、絵を描いたり、じっと考えたりします。大人の目にはプログラムと関係ないように見えたとしても、子どもたちは、その場から何かを感じとり、好きなように学んでいます。そんな子どもたちを見守ることで、大人は自分の固定観念や先入観に気づくことができます。」と筒井氏は語る。

「宇宙船地球号ミッション!」では、子どもと大人が共に成長する。それは、単なる教育の枠を越え、世代を超えた学びの場として大きな意義を持っているのだ。

対話から始まる未来づくり

「宇宙船地球号ミッション!」は、子どもと大人が対等に話し合い、未来を共に考える場を提供するプログラムである。牧原氏と筒井氏は、この取り組みが持つ可能性について、それぞれの視点から語ってくれた。

「この取り組みを通じて、子どもたちが自分の意見を発信し、大人がそれを真剣に受け止める文化を広げたいと考えています。対話を重ねる中で、年齢や立場を越えた新しい学びが生まれるはずです」と牧原氏は語る。

このプログラムの目指すところは、聞くこと、話すことを重ねる中で、社会全体で持続可能な未来を築く力を育むことである。

筒井氏も自身の経験から、この取り組みがもたらす学びについてこう話す。

「『見守る』『子どもたちのありのままの声を聞く』って本当に難しい。『宇宙船地球号ミッション!』に関わる大人は、みんなで知恵を共有しながら、その実践をしています。一緒に実践する大人が増えたら、子どもたちのありのままの声が、社会でたくさん聞かれるようになると思うんです」(筒井氏)

このプロジェクトが地域や企業と連携している点も大きな特徴である。

都市部はもちろんのこと過疎地域では、子どもたちの柔軟な発想と地域の課題を結びつけ、「地域の大人と子どもが一緒に未来を描く」という新しいスタイルが模索されている。

牧原氏は「地域の課題に子どもたちのひらめきを活かし、それを形にしていくことで、地域に新たな活気を生み出せる」と期待を寄せる。

また、企業のCSR活動やサステナビリティ教育の一環としても、このプログラムが活用され始めている。

企業の社員が子どもたちとの対話を通じて新たな視点を得る取り組みは、社会貢献の新しい形として注目を集めているのだ。

「子どもたちとの対話は、単なる教育ではなく、世代を越えた学びの場です。彼らの言葉に耳を傾けることで、自分たちの固定観念や先入観にも気づかされます。この対等な対話が、未来をより良くするための第一歩になると信じています」と筒井氏は語る。

「宇宙船地球号ミッション!」は、教育の場を越え、地域や企業を巻き込みながら新たな可能性を広げている。子どもと大人が共に学び行動することで、世代を超えた未来づくりが始まっているのだ。

対話を通じて築かれる信頼とつながりが、持続可能な社会を実現する鍵となる。この取り組みがこれからどのように広がり、社会に変革をもたらすのか――大きな期待が寄せられている。

◎プロフィール

牧原ゆりえ

一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ 代表理事。共生資本経営アドバイザー。

1997年国際基督教大学を卒業後、大手監査法人に公認会計士として勤務。出産を機にサステナビリティに強い関心を持つようになり、2009年家族でスウェーデンへ。持続可能な社会のための戦略的なリーダーシップと、持続可能なプロダクト・サービス・システムズ・イノベーションの2つの修士課程で学び、帰国後SD(持続可能な開発/発展)プロセスデザイナーとして活動。ESDプログラム「じわくら」カリキュラム開発者。Art of Hosting世話人。

モットーは「あると思い込んでいる境界は、仲間と楽しく超えて行ける」

筒井香名

一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ 事務局。

2006年エスモード・ジャポンを卒業後、アパレル企業にデザイナーとして勤務。サステナビリティ・ダイアログのプログラムに参加したことをきっかけに、サステナビリティを学び始める。SD(持続可能な開発/発展)ローカルホストとして、服飾専門学校などで対話と学びの場を提供している。

◎団体概要

名称:一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ

(英語表記:Sustainability Dialogue, Inc.)

所在地:札幌本部 〒004-0002 北海道札幌市厚別区厚別東2条4-6-20-1103

設立:2011年4月

URL:https://www.sustainabilitydialogue.vision/

宇宙船地球号ミッション!:https://sustainability-dialogue.mykajabi.com/SpaceshipEarthMission