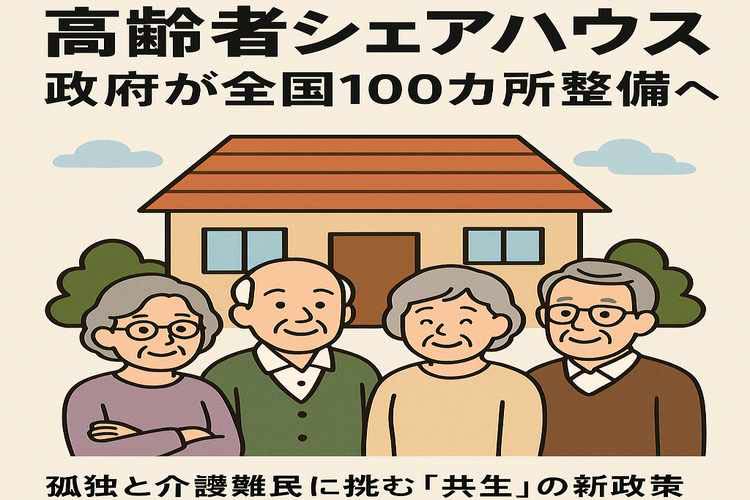

政府は、急増する独居高齢者への対応策として、全国各地に低料金で入居可能な「高齢者向けシェアハウス」を整備する方針を打ち出した。2025年度内に詳細設計を進め、2028年度までに全国で100カ所の設置を目指す。介護や地域ケアを併設する形で、安心して暮らせる高齢者の住まいの選択肢を増やす構想だ。

人口減少や介護施設の縮小といった構造的課題に対処するとともに、地域共生型のモデルとして地方創生にも資する施策として期待されている。

急増する「独居高齢者」 住まいと孤独の二重苦

山梨県のある山間部に暮らす78歳の男性は、3年前に妻を亡くしてから独居生活を続けている。日中は人と話す機会がなく、近隣住民も高齢化で外出が減り、誰にも気づかれずに倒れるのではと不安を抱えていたという。「テレビの音がないと、部屋が本当に静かすぎて怖くなる」と語るその声には、孤独の重さがにじむ。

こうした状況は全国的に広がっている。内閣府の推計では2040年には高齢者の4人に1人が独居となる見込みであり、住まいの確保と同時に「人とのつながり」をいかに保てるかが重要な課題となっている。

介護と共生を組み込んだ新しい住まいの形

今回の政府方針で想定されているのは、単身高齢者や高齢夫婦向けに個室を備えた小規模なシェアハウスで、社会福祉法人やNPO法人が運営主体を担う。介護施設や障害者グループホームを併設し、入居者は必要に応じて介護サービスを受けられるほか、元気な住民は施設運営の手伝いも可能とする。

富山県のあるNPO法人では、数年前から空き家を活用した「地域型シェアハウス」の試験運用を行っている。80代の女性2人と70代の男性1人が暮らすその家では、食事を交代で作り合い、掃除や買い物も協力しながら行っている。「家族じゃないけど、なんとなく安心できる」と入居者の1人が話す。

介護スタッフが近隣施設から巡回で訪れる仕組みが整っており、体調急変時にも迅速に対応可能だ。これは、新たな共生のかたちとして注目を集めている。

自治体とNPOが運営担う 既存施設の再活用も

整備は自治体が主導し、政府は地方創生交付金などで改修費を支援する。建物については、既存の介護施設や公共施設の転用が前提となる。

広島県福山市では、旧施設を改装した民間運営の高齢者向けシェアハウス「ブルーフィールド」がすでに稼働している。個室12室と共用スペースを備え、身元保証や生活支援までを提供する仕組みが整っている。家庭菜園や交流スペースを活かした地域参加型の暮らしが特徴だ。

こうした民間の先行事例も含めて、全国的な整備に向けた運営ノウハウの蓄積が始まりつつある。

住み慣れた家から移る心理的ハードル、どう乗り越えるか

政策の実効性を担保する上で、最も大きな課題のひとつが「移住の心理的抵抗」だ。愛媛県の農村部に住む高齢夫婦は、「たとえ不便でも、50年暮らしたこの家を離れる気にはなれない」と語る。子どもたちは都市部におり、介護が必要になれば施設入居の選択肢もあるが、「知らない土地で暮らすのはつらい」との思いが強いという。

こうした感情に配慮し、ある自治体では、地域住民が集えるカフェスペースや畑を併設するなど、「地域とつながったまま暮らせる」シェアハウスを目指している。担当者は「ここなら入りたい」と思える場所づくりこそが普及の鍵だと強調する。

「孤独を避ける」ための有力な住まいの選択肢に

高齢者がシェアハウス形式で暮らすことには、以下のようなメリットがあると考えられている。まず、自然な会話や共同作業の機会が増えることで、孤独死の予防につながる。警察庁が2024年1〜3月に集計したデータによると、自宅で死亡した一人暮らしの人は全国で21,716人(暫定値)に上った。このうち65歳以上の高齢者は17,034人で、全体の約78%を占める。単純に年間換算すれば、約68,000人の高齢者が孤独死していると推計され、深刻な社会課題となっている。

さらに、共同生活による家事分担や役割意識は、身体・認知機能の維持にも寄与する。また、地域住民との接点を保ちながら暮らすことで、社会的つながりが失われるリスクを軽減できる。孤独という見えにくい課題に、住まいから取り組むという発想が、今まさに求められている。

現状は全国で数十件規模、制度整備が普及の鍵に

現状では、「高齢者向け」と明記されたシェアハウスは全国で数十件程度にとどまっており、一般シェアハウス入居者における60代以上の割合は0.4%に過ぎないとされる。普及が進まない背景には、保証人の問題、運営リスク、制度の未整備などがある。

それでも東京都や大阪府では、若者との多世代共生型のモデルや、介護事業者による連携型住居が徐々に広がりつつある。今後は、住まいと介護と地域をつなぐ「共生の場」としての制度設計が、全国規模で求められる。

孤立を防ぎ、地域で共に暮らす仕組みづくりを

東洋大学の高野龍昭教授(福祉社会デザイン学部)は、「高齢期に住宅確保が困難な人は今後さらに増える。高齢者シェアハウスは孤立防止において最も優れた住まいの形態だ」とSNSで評価。一方で、「現行の高齢者向け住宅で指摘されてきたような、権利擁護や意思決定支援の仕組みも不可欠」として、制度面の設計にも警鐘を鳴らす。

介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子氏も、「地方では“住み慣れた家を離れたくない”という心理が強く、入居促進のためには地域の居場所としての工夫が必要」と投稿。

政府が描く新たな「共助の住まい」は、少子高齢社会のなかで持続可能な地域ケアの模索でもある。その成功は、制度整備だけでなく、現場での丁寧な運営と共感に裏打ちされた居住空間づくりにかかっている。