グリーン・リカバリー(脱炭素で世界経済の再起を図る動き)が注目を集めるのと同時に、ESG経営が世界の潮流となる動きは加速している。

ESGマネーは6,000兆円規模となり、ESGスコアで投資先を俊別する手法も主流になりつつある。かたや日本はデジタル化の遅れが足かせとなり、国際競争力は世界31位(IMD国際経営開発研究所:世界競争力年鑑2021)と低空飛行を続ける。

こうした現状を打破すべく、産業構造のアップデートを目指し、日本のDXをけん引してきた八子知礼さんが2019年に設立したのが株式会社INDUSTRIAL-Xだ。同社が掲げるコンセプトは“DX for ESG”。

企業経営でDXとESGは異なる文脈で語られることが多い。ただ、同社吉川剛史取締役CSO(最高戦略責任者)は、「DXとESGというエンジンを両翼にすれば、日本企業にとって爆発的な成長ドライバーとなる」と語る。

失われた30年を超え、VUCA時代の産業構造への変革を目指す同社。ステークホルダーと共に「自己増殖」していく、新たなビジネスモデル構築に向けた取り組みを伺った。

高まる圧力、ESG経営は非上場企業にも必至

“DX for ESG”をテーマに掲げ、日本の産業競争力の強化を目指すINDUSTRIAL-X。取締役CSO吉川剛史さんは、「2024年以降は、上場企業とサプライチェーン上でつながる非上場企業のESG対応にも、厳しい目が向けられるだろう」と予測する。

その背景には、2022年のロシア・ウクライナ問題を端緒とするエネルギー危機の深刻化などの社会情勢の変化がある。

電力、ガス、商社、再生可能エネルギーといった環境・エネルギー系企業向けの投資への関心の高まりから、企業のESG対応状況に投資家の厳しい俊別の目が向けられるようになった。

さらには、コロナ禍からの脱却に向けた、全世界でグリーン・リカバリーのムーブメントも、企業のESG経営へのシフトを加速させた。

こうした流れの中で、ESG対応の遅れは、投資家の資金引き揚げ、金融機関の融資条件の厳格化といった金融リスクも現実のものとなっている。つまり、金融的な持続可能性が危機にさらされているのだ。

2023年以降、6,000兆円ともいわれるESGマネーを背景に、「ESGスコアの高低に応じて“モノ言う株主”が企業改革を求める動きもますます強まる」というのが、吉川さんの予想だ。

「第一段階として環境・エネルギー系の上場企業、第二段階として上場企業全体、第三段階として上場企業とサプライチェーンでつながっている非上場企業と、階段状に日本企業においても投資家の監視の目が及んでくる。2024年には、多くの非上場企業もESG対応と情報公開を迫られるだろう」。

近い将来、大手企業との取引条件には、ESG対応が必須になることは想像に難くない。さらには間接的に資材や部品・サービスなどを納入する中堅・中小企業においても何らかのESG情報開示が求められる可能性も否定できない。

つまり、あらゆる企業にとってESG対応の遅れは、企業の存続を左右するリスクをも孕んでいるのだ。

ゲームチェンジ前夜の日本、今、企業がとるべきESG対応の一手

無論、IPO準備企業においてもESGスコアの改善は無視できない。ところが、n-2期~直前期の企業のESG対応は十分ではないことが多い。

ESG対応には相応のコストがかかるうえ、投資効果も見えにくく、上場審査時の業績への影響を考慮すると、ESG対応は「上場後でやむなし」との経営判断が優先されがちなのだ。

この日本企業の現状に対して吉川さんは、「多少コストをかけてでも、上場前からESG経営に積極的に取り組んできた企業のほうが、今の投資家からは高く評価される。後伸ばしにする方針を数年以内に変えられなければ、今後、上場は厳しくなる」と警鐘を鳴らす。

さらに吉川さんは、「取り組みの分かりやすさから E(環境)とG(ガバナンス)から着手する企業が多いが、最近のIPO企業では、優秀な人材の獲得という上場メリットを享受するためにも、社員の働きがい、女性活躍、労働環境の整備といった人的資本に関わるS(社会)に注力する流れも見受けられる。

長期的に見ても、企業のゴーイングコンサーンの原則からも、企業活動の足腰となる『人』への投資や環境整備がより重要視されていくはずだ」と考察する。

このように、欧州企業などと比較して、日本企業のESG対応への危機感が薄いように思えてならない。

隠匿の美がよしとされる文化的背景や、自らの価値や創造性を積極的にアピールすることに不慣れな日本企業にとって、積極的にESG情報を開示するアクションは馴染まないのか。

その疑問に吉川さんは、「DXについては、『何から手を付けたらよいか分からない』というのが実際。ESGについても、『国際規格が決まってからでいい』という先延ばし対応が目立つ」と、DXとESGの“2つの受け身”の問題を指摘する。

欧米主導のフレームワークを追従するだけでは日本企業に勝算はない。ゲームチェンジのカウントダウンは始まっている。そのような中、今、日本企業は如何なる一手を講じるべきか。INDUSTRIAL-Xは、その一丁目一番地は「企業活動の見える化」と「データ連携」と見定める。

ESG経営の進捗状況は概して3つのフェーズに分類される。

第一段階は、自社の企業活動が「見えていない」状態。第二段階は、「見えているが実践できていない」状態。第三段階は「見えていてかつ実践できている」状態だ。

そもそも自社の状況が可視化できていなければ、ESGスコアは付けられない。実態はどうであれ、「評価不能」=「ESG対応ができていない企業」とカテゴライズされてしまう。

すると投資家からも、サプライヤーからも適切な評価を得ることはできない。日本企業の多くは、いまだこの第一段階にある。

そこで同社が提案するのが、自社の企業活動を「可視化」するためのDXのベースづくりだ。

自社の企業活動が「可視化」され、サプライチェーン上で「データ連携」ができるようになって初めて企業は投資家や取引先からのESGスコアの評価対象へと浮上することができる。

まずDXを用いた「可視化」によって、自社のステージを第二、第三段階へと押し上げる必要があるのだ。

“DX for ESG”で「成長ストーリーを描く」

先ほど述べたように、ESGを推進するには、まずDXによる企業活動の可視化が必要となる。その理由について、吉川さんは次のようにも語る。

「DXだけ、ESGだけだと、『何のために?』が抜け落ちてしまう。『ESG経営のためにDXを推進する』と、目的と手段として明確に位置付ければ、その先に成長戦略が見えてくる。DXとESGはそれぞれ相互補完関係がある2つのエンジンのようなもの。これからの時代は、DXとESGの両輪を実装せずして、企業は成り立ちえない。日本企業を飛躍的に成長に導くには、この両翼のエンジンが必要になる」(吉川さん)。

このように同社が“DX for ESG”を日本企業の喫緊の課題として掲げる背景には、長年にわたり国際競争力の低下に甘んじてきた日本の産業構造への強烈な問題意識がある。

ステークホルダーとの共創、「自己増殖」するビジネスモデルで「産業構造の変革」を

同社の“DX for ESG”コンサルティングは、最短距離でDXとESGの実装を目指すハンズオン型のスタイルが特徴だ。

吉川さんは言う。「DXはESGのための手段。半年かけて問題を抽出し、解決策を提案するようなスピード感では間に合わない。最短の助走で仮説を立ててDXを推進し、半年後にはESGの実装が完了していなければならない。

DX化とESG経営の両方を最短距離で実装し、クライアントの事業変革を達成するまで伴走する。このスピード感とソリューション力が、弊社の持ち味だと考えている」。

同社が目指すクライアントの事業変革とは、DXやESGの実装による業務プロセスの革新にとどまらない。「クライアント向けに開発したシステムや仕組みを、クライアントが自ら商品化し、業界・地域などに外販・水平展開できるように併走する。

つまり新たな事業の柱の構築を含めたコンサルティング」なのだという。すなわち、クライアントは、同社のコンサルティングを通じたDX投資を「コスト」ではなく、収益を生み出す「プロフィットセンターへの投資」として位置付けることができるのである。

その基盤となるプラットフォームが、同社が提供する「Resource Cloud(リソースクラウド)」というWebサービスだ。

パートナー企業が提供する稼働・実証済みの100以上のソフトウェア、ハードウェア、サービスを、利用者はサブスクリプションで利用できるというもの。

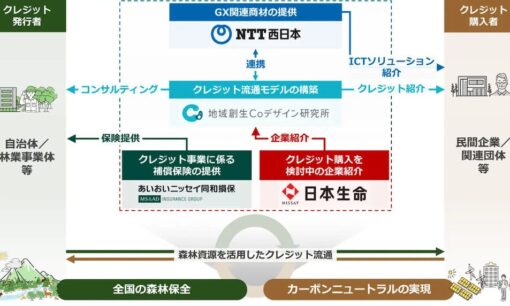

一例を挙げると、クライアントと共に“DX for ESG”を推進する中で構築した、「カーボンニュートラルのモニタリングサービス」、「資材調達の効率化のためのシステム」といったソリューションをこのプラットフォームを介してクライアントは他社に販売することができる。

このように、INDUSTRIAL-Xの革新性は、クライアントとの“DX for ESG”の取り組みの実証済みの成果を、さまざまな地域や業界という「ステークホルダー」にも波及させていく自己増殖型のエコシステムを構築したところにある。

吉川さんは、「我々のユースケースが増えれば増えるほど、さまざまな企業の経営課題を解決しうるソリューションが生み出される。

それがResource Cloudというオープンプラットフォームに蓄積され、必要とする企業が主体的に活用することで、オープンイノベーションが自発的に生まれていく。その『共創の仕組み』が構築されることが、ひいては日本の産業構造の変革につながる」と力を込める。

2つの次代のキーワード

このように、さまざまなステークホルダーを共創のパートナーとして巻き込んでいくビジネスモデルを展開する同社の思想の根底には、「日本の産業を再生したい」という強い想いがある。

「失われた30年」を経て国際競争力を失ってしまった日本。一時は官製ファンドでの立て直しが図られたが、十分な結果につながっているとは言い難い。

吉川さんは、「日本の産業再生を実現したいという想い。これこそが、INDUSTRIAL-Xのモチベーションになっている」と語る。

最後に、今後の展望について伺うと、次の2つのキーワードが示された。

まずは『デジタルツイン』だ。「リアルとバーチャルの融合がテーマです。2つの世界で異なるシミュレーションを回すことで、クライアントの成長スピードをさらに加速させることができる」という。

そして「もう1つ」と吉川さんは続けた。「数年以内に浮上してくる可能性があるキーワードとして注目しているのが『宇宙』。いずれ宇宙に関わらない企業はないという世界が来るのではないか。日本企業が、この『3つめのエンジン』を搭載することで、爆発的な成長が可能になる」という。

DX、ESG、そして第3のエンジンを成長ドライバーに、近い将来、日本企業が世界で飛躍的な成長を遂げ、国内のサプライチェーン全体にその効果を波及させていく。

そして地域の中核企業がハブとなり、地域・業界のステークホルダーと共創関係を紡ぐことで、オープンイノベーションにつながる動きが次々と誘発されていく。

このように異なる企業間の連携が新産業の縦糸・横糸を織りなし、重層化されていくことで日本の国際競争力は面として底上げされていく。その産業構造の変革を担うエコシステムの中核を成す黒子的な存在がINDUSTRIAL-Xなのだ。

◎企業概要

・株式会社INDUSTRIAL-X

・HP:https://industrial-x.jp/

・設立年月日:2019年4月15日

・代表取締役CEO:八子 知礼

・所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目25-31 愛宕山PREX 11F

◎プロフィール

吉川剛史(よしかわ・たけふみ)

株式会社INDUSTRIAL-X取締役CSO

早稲田大学法学部卒。日本電信電話株式会社から分社後、NTTコミュニケーションズ経営企画部、グローバル事業本部で海外新規事業開発と海外企業の買収・提携事業のプロジェクトディレクターとして勤務。その後、日本オラクル株式会社にて執行役員 経営企画室長(ミラクルリナックス社 社外取締役兼務)、株式会社ユニクロの海外事業開発部長、COACH A (U.S.A) Inc. CEO、明豊ファシリティワークス株式会社 専務取締役 経営企画室長などを経て、株式会社Y’s Resonance 代表取締役社長に就任。INDUSTRIAL-X設立時よりアドバイザーを務める。2007年頃から同社八子代表のメンター兼コーチとして伴走、株式会社INDUSTRIAL-X設立時にアドバイザーとして参画。