Pixabayより

Pixabayより

サステナビリティ経営をはじめる際の、一丁目一番地といわれているのが「マテリアリティ(重要課題)」の特定です。

本記事では、 「そもそも、マテリアリティ(重要課題)とはなにか?」 「自社のマテリアリティを特定したいけど、具体的にどうすればいいのか?」このような疑問に対してお応えします。

サステナビリティ経営を実施し、企業価値を高めたいと考えている方は、ぜひこの記事でマテリアリティの特定方法についてチェックしてみてください。

マテリアリティとは?

pixabayより

pixabayより

マテリアリティとは、日本語で「重要課題」と訳します。企業のビジネスモデルや事業活動が、社会環境に与える影響の中で、解決すべき重要な課題のことを指します。

もともとマテリアリティという言葉は、財務報告で記載する情報のことを指していました。

しかし企業のサステナビリティ対応が重要視される近年では、

財務面に限らず非財務面の観点で、社会的に影響の大きい課題に対してマテリアリティという言葉が使用されるようになりました。

企業がサステナビリティ対応をするためには、自社のマテリアリティ特定が必要不可欠となります。

さらには、統合報告書やサステナビリティレポート、CSR報告書など、外部に対して情報開示を行う際にも、マテリアリティ開示と特定までのプロセスを記載することが求められています。

マテリアリティの特定プロセス

Pixabayより

Pixabayより

マテリアリティはどのように特定していけば良いのでしょうか。企業や組織が持続可能性報告をする際の国際的なガイドライン(GRIスタンダート)に基づいた、4ステップの特定プロセスを紹介します。

<マテリアリティの特定プロセス>

- 自社の特徴を把握する

- 顕在的・船内的な影響を特定する

- 洗い出した課題に対して優先順位をつける

- 報告する重要課題を決定する

【ステップ1】自社の特徴を把握する

ステップ1は自社の特徴を把握して概要を作成します。

自社の特徴を把握する際には、以下の項目を切り口に状況をまとめていくと良いでしょう。

- 自社の活動内容

- 取引関係

- サステナビリティ

- ステークホルダー

これらを把握することで、企業活動が社会に与える顕在的影響と潜在的影響を特定するために役立ちます。

| 自社の活動 | ・組織の存在意義(パーパス)

・価値観

・ミッション

・ビジネスモデル

・事業戦略

・事業活動の種類(販売、製造、流通など)

・活動拠点

・事業展開する市場

・提供する製品やサービス

・従業員数

・雇用形態

・従業員以外の労働者数 |

| 取引関係 | ・取引関係の種類

・取引関係にある事業体の製品やサービス

・取引関係との関係性

・長期契約or短期契

・イベントに限定されたもの

・取引関係上の活動が行われる場所 |

| サステナビリティ | 社会が関心のある事に対して、サステナビリティに関連づけた自社の活動を整理

・SDGsとの関連

・国際機関の発行文書の内容との関連

・事業活動が影響を及ぼす領域

・経済

・環境

・人権

・気候変動

・貧困

・社会が関心のある事柄との関連付け |

| ステークホルダー | ・ステークホルダー洗い出し

・ビジネスパートナー

・市民社会組織

・消費者

・顧客

・従業員

・労働者(従業員以外)

・政府

・地域コミュニティ

・株主

・投資家

・サプライヤー

・直接的に関係のない個人や組織 |

GRI3:マテリアルな項目2021より【ステップ2】顕在的・潜在的な影響を特定する

ステップ1で洗い出した情報を基に、企業が社会に与える顕在的影響と潜在的影響を特定していきましょう。

この影響は、プラスとマイナスの両側面でどのような影響があるかを、幅広い視点で特定していく必要があります。

顕在的・潜在的影響を特定する際には、以下の視点で考慮するといいでしょう。

- 自社の事業活動が、経済、環境、人権に与える影響の自社評価

- 自社の事業活動が、経済、環境、人権に与える影響の第三者からの評価

- 法的検証、腐敗防止を目的とするコンプライアンス管理システム

- 第三者機関や株主から提出された書面による情報

- ステークホルダーとの対話を通じて評価

上記のように、自社評価と外部評価を比較することがポイントです。ステークホルダーとの対話を通じて評価することで、核心に近いマテリアリティの特定につながります。

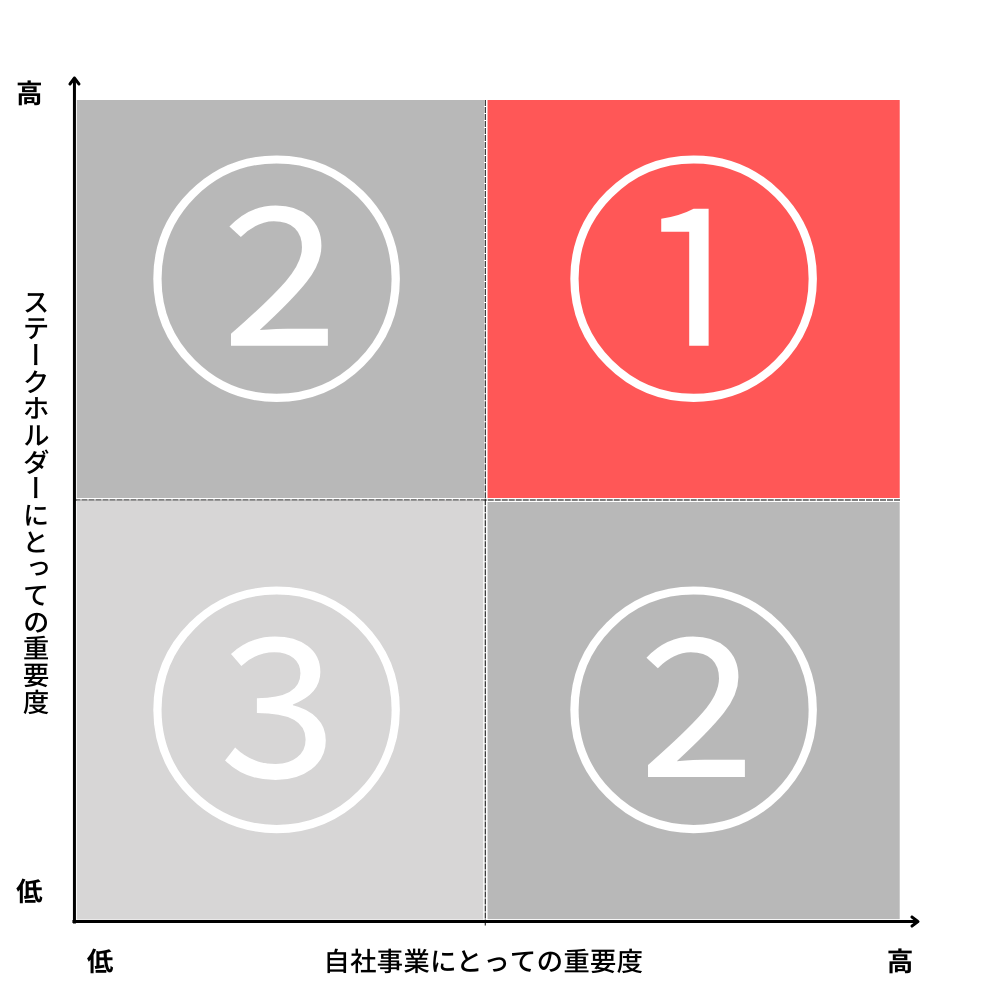

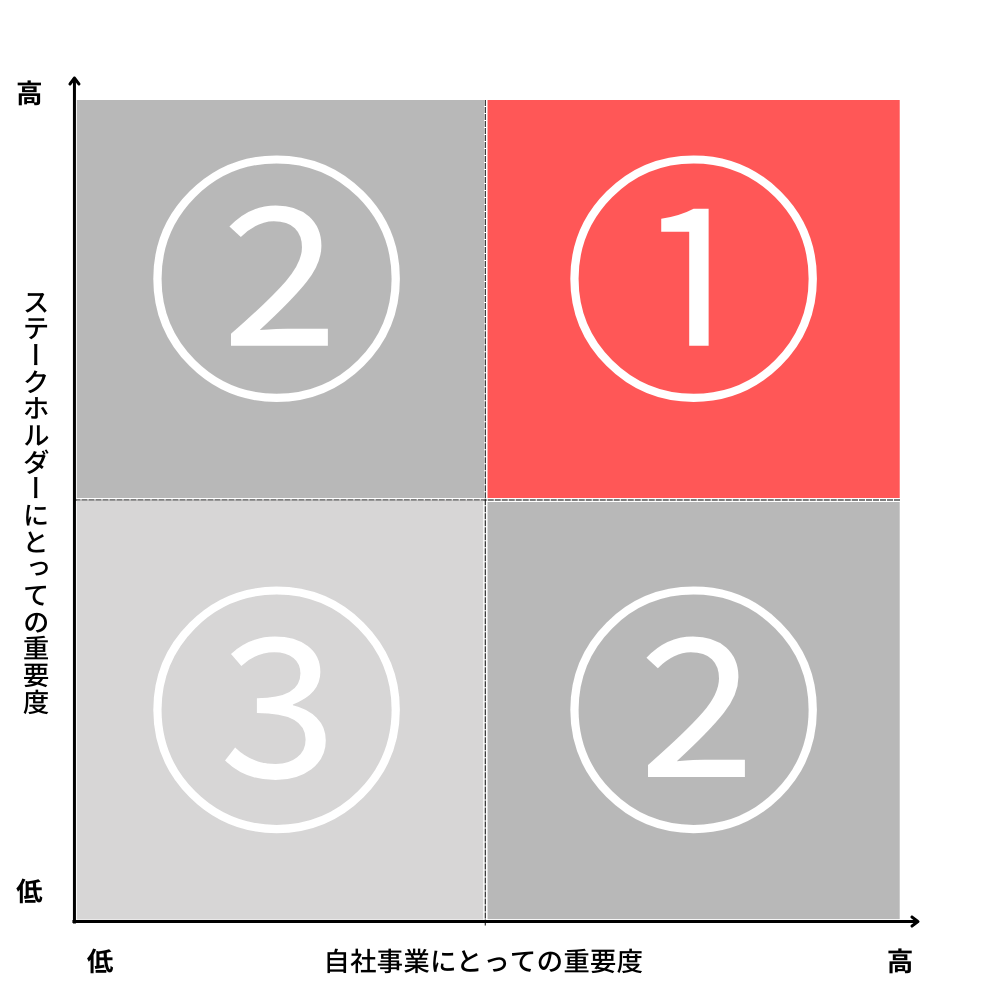

【ステップ3】洗い出した課題に優先順位を付ける

特定をした社会的な影響の中から、下記項目を検討してみましょう。

- プラス影響の規模と範囲はどのくらいか

- プラス影響は社会にとってどれほど有益であるか

- マイナス影響の規模と範囲はどのくらいか

- マイナス影響の人権への影響度はどのくらいか

- プラス・マイナス影響ともに発生の可能性はどのくらいか

※GRI3:マテリアルな項目2021より

これらの項目に対して、「ステークホルダー」と「自社事業」にとっての優先順位が高い課題を選ぶ必要があります。

もし優先順位が、どちらか一方に偏った課題を特定し取り組むようなことがあれば、チェリーピッキング、もしくはSDGsウォッシュと見なされてしまい、企業価値の低下につながりかねないので注意が必要です。

※チェリーピッキング:自社に有利な項目のみをピックアップして不都合な部分は無視したりすること

※SDGsウォッシュ:実態が伴わないのにSDGsに取り組んでいるように見せること

優先順位の考え方(マテリアリティ|生化学工業株式会社を参照)

優先順位の考え方(マテリアリティ|生化学工業株式会社を参照)

【ステップ4】報告するマテリアリティを決定

最後は報告するマテリアリティ(重要課題)を決定します。

決定の際には、まず影響を与える領域ごとに課題を分類していきましょう。

分類できる領域としては、以下の通りです。

- 事業活動

- ステークホルダーの種類

- 取引関係の種類

- 経済資源

- 環境資源

領域ごとに分類したら、影響度合いの大きさに基づいて、どこまでの課題を報告するかを決定します。自社の活動が著しく影響を与える項目を選定していくということです。

注意点としては、自社のマネジメント体制が整っていないことや自社の不都合を懸念するなど、自社の都合を考慮することはしないようにしましょう。

事業活動が著しく社会に影響を与える項目を、漏れなく選定することが重要です。

マテリアリティの特定プロセス事例

実際のマテリアリティの内容、特定プロセスについて企業事例を紹介します。

ご紹介する企業はトヨタ自動車株式会社とソニーグループ株式会社の2社です。

トヨタ自動車株式会社

Sustainability Data Book(2022年12月)|トヨタ自動車株式会社より

Sustainability Data Book(2022年12月)|トヨタ自動車株式会社より

トヨタ自動車株式会社では、企業価値の向上、社会(SDGs)への貢献、創業の精神、モビリティカンパニーへの変革といった4つの考え方を軸に、6つのマテリアリティを特定しています。

- 人間性尊重、多様な人材の活躍

- 安全・安心で良品廉価なクルマづくり

- 安定した経営基盤の維持

- 未来のモビリティ社会の構築

- 気候変動対応と新エネルギーの利活用

- 強靭で持続可能なバリューチェーン

そして、このマテリアリティは、以下のプロセスを経て特定されています。

| 課題の抽出 | ・国際ガイドライン、規範(GRI、SASB、SDGsなど)

・評価期間の項目

・国内外の動向

・リスクと機会の観点 |

| 社内外の視点での評価 | <社外の視点>

・投資家や評価機関の重視項目

・ステークホルダーとのコミュニケーションから得られたご意見

<社内の視点>

・これまで培ってきたもの(創業の精神)

・これからの環境の変化(モビリティカンパニーへの変革) |

| 社会視点での評価 | ・トヨタが社会に提供できる価値

・社会課題解決への貢献(SDGs) |

| 審議 | ・社外取締役や監査役が出席する、サステナビリティ会議での審議 |

Sustainability Data Book(2022年12月)|トヨタ自動車株式会社よりソニーグループ株式会社

ソニーグループ株式会社では、「中長期的な社会の変化および多様なステークホルダーのニーズを踏まえた、ソニーの価値創造に影響を与えるサステナビリティに関する重要項目」と定義し、以下のマテリアリティを特定しています。

- 気候変動

- ダイバーシティー、エクイティ&インクルージョン

- 人権の尊重

- サステナビリティに貢献する技術

そして、このマテリアリティは、以下のプロセスを経て特定されています。

マテリアリティ

項目の抽出・整理 | ・社内外の情報や文献

・GRI「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」

・SASB「サステナビリティ会計基準」

・ISO26000

・SDGs |

自社視点および

ステークホルダー

視点での評価 | <社外の視点>

NGO、投資家、ESG評価機関、メディアが公表している

情報に基づき、各項目を評価

<社内の視点>

ソニーグループの本社機能を担当する上級役員が、

中長期的にソニーの価値創造能力に与えるポジティブもしくは

ネガティブなインパクトの観点から、各項目を評価 |

最も重要な

マテリアリティ

項目の特定 | 経営層および取締役会のレビューを経て、

最も重要なマテリアリティ項目を特定 |

サステナビリティレポート2022|ソニーグループ株式会社より他のマテリアリティの企業事例を見たい方は以下の記事をご覧ください。

マテリアリティを特定するメリット

写真ACより

写真ACより

マテリアリティを特定し情報開示をすることで、

- 自社の経営戦略に盛り込むべき課題が可視化

- 自社の特徴を再確認できる

- SDGs対応方針を捉えやすくなる

- 社内のサステナビリティ意識向上を促せる

- 資金調達や企業との取引を行いやすくなる

以上のメリットがあるといわれています。

自社の経営戦略に盛り込むべき課題が可視化

『サステナビリティ経営』や『ESG経営』という言葉をよく耳にするように、投資家や銀行・取引関係にある企業など、さまざまなステークホルダーにおいてサステナビリティへの関心や興味が強まっています。

言いかえると、経営戦略にサステナビリティに関する項目が盛り込まれていない企業は、企業価値を低く評価されるリスクが高まるということです。

そのため、社会課題の解決を含めた経営戦略が、あらゆるステークホルダーを巻き込む持続可能な事業を作っていくためには欠かせない条件となってきました。

マテリアリティを特定することで、自社が優先的に取り組むべき社会課題の解決を把握でき、その課題の解決策を経営戦略に盛り込めるようになります。

自社の特徴を再確認できる

マテリアリティを特定するためには、自社のビジネスモデルや所有する資本、ステークホルダー、強みや弱みなどを総合的に見直し分析する必要があります。

その過程で、自社の特徴について再度理解を深めることができれば、今後どのように経営戦略の舵をとっていけば良いのかという判断ができるようになります。

SDGs対応方針を捉えやすくなる

SDGsには17の目標が設定されており、さらに17の目標それぞれに細かく達成すべき項目が提示されています。

目標に対して闇雲に取り組むと、何から始めれば良いのか特定することが難しくなり、企業活動にまで落とし込むことが困難です。

マテリアリティを特定プロセスを通じて、自社と関係性の高い社会課題をどのように解決すべきかを考えてみると、SDGsとのつながりが見えやすくなるでしょう。

マテリアリティの特定から自社の取り組むべきことを洗い出していくと、SDGsにおいて取り組むべき項目も捉えやすくなります。

社内のサステナビリティ意識の向上を促せる

社会全体がサステナビリティの意識が高まっており、これは自社の従業員も同じです。

一方で問題は、サステナビリティと言われても範囲が広すぎるため、従業員一人一人にとっては具体的な行動が見えにくいので、自発的に行動を起こせないのが難点です。

特定プロセスを通じ経営戦略を立て、取り組むべき項目を部署ごとに分割して社内展開することで、従業員が取り組むべき行動が見えやすくなり、社内全体のサステナビリティ意識の向上が期待できます。

資金調達や企業との取引を行いやすくなる

自社のサステナビリティをステークホルダーに理解してもらいやすくなり、信頼性の向上につながります。情報開示した内容に共感し将来性を感じてもらえれば、ESG投資を受けやすくなります。

サプライチェーンに対してサステナビリティの強化を求める動きが活発になっています。そのため、求められるサステナビリティに対応できない企業は、取引関係を継続するのが難しいのが現状です。

逆に言えば、自社のサステナビリティをしっかりとアピールできれば、企業との取引を行いやすくなります。

マテリアリティを特定するときの注意点

近年、持続的な企業成長を実現するための要素として、マテリアリティの特定が重視されるようになってきましたが、実際のところこのマテリアリティの定義について統一された見解がありません。

その理由は、マテリアリティを開示する対象をどこに持っていくかでなにが重要か異なる可能性があるからです。

例えば、投資家が開示を求める企業の重要課題と、企業周辺に暮らす地域住民が知りたい企業の重要課題、これらは同じではない可能性が高いでしょう。

そのため、まずはマテリアリティと言われる考え方にどのような見解があるのかについて把握しておくことで、自社の状況に即した重要課題を発見できるようになります。

シングルマテリアリティ

企業情報を開示する対象者として「投資家」を想定しています。

投資家にとって重要なことは、投資先の企業が今後も成長を続け、自らがその恩恵を受け続けられることです。つまり、知りたい情報としては、企業の発展や業績などの財務状況がメインとなります。

気候変動などの環境問題におけるリスクや機会については、それが企業の財務面に影響を及ぼす場合に情報を開示しなければならないという考え方です。

ダブルマテリアリティ

企業情報を開示する対象者として、「投資家」だけでなく「地域住民や従業員、消費者」などのマルチステークホルダーが想定されています。

そのため、開示するマテリアリティの項目として、財務面に加えて、企業活動が環境や社会に与える影響を考慮した非財務面についても報告する必要があるという考え方です。

ダイナミックマテリアリティ

サステナビリティやESGの課題は、時代とともに変化していくという考え方です。

つまり、企業がある時点で重要性が低いと判断したものでも、時代の変化と併せて企業の価値創造において重要な課題になり得るということです。

例えば、最近の事例では、コロナウイルスが代表的な例として挙げられます。

コロナウイルスをきっかけに、従業員の健康や従業員の家族の健康が、企業の人的資本に影響を与え、さらに企業の財務面にも大きな影響を与えることが重要視されるようになりました。

マテリアリティの特定に悩んでいる方へ

マテリアリティの特定プロセスを進めるには、用語やフレームワークの理解に加えて、専門的な知識が必要となるため苦労する経営者は多いです。

大手企業のように、サステナビリティ専任の担当者がいる場合は、比較的スムーズに進められますが、社内リソースが足りず、サステナビリティ担当者の雇用や育成が難しい企業にとっては、難易度が高くなります。

「サステナビリティ担当者がいない」「専門知識のある人にサポートしてもらいたい」もし、このようにお考えでしたら、弊社が提供する『サステナビリティ対応 支援サービス』を一度ご検討ください。

<cokiのサステナビリティ対応支援サービス>

数々の企業様のサステナビリティ対応を支援した実績あるスタッフが、企業様の悩みに沿ってお手伝いをします。

- 提供された企業情報を基にマテリアリティの特定に対応

- ステークホルダーの声を集め核心に迫るマティアリティの特定支援

- 統合報告書やサステナビリティレポートなどのESGデータブックの制作

- 自社内サステナビリティ推進室の立ち上げを支援

- 社内従業員への理解浸透の支援

- サステナビリティ認証の取得を支援

- メデイアでのPRを支援

まずは無料で下記ボタンよりお問い合わせください。

まとめ

この記事では、マテリアリティ特定のプロセスについて解説しました。マテリアリティの特定は、企業のサステナブルなビジネスモデルを築き上げていくためには、必要不可欠な工程です。

ぜひ、この記事で特定プロセスについてチェックしていただき、貴社のマテリアリティの特定にお役立てください。

(編集者:水戸 湊)