金融庁は6月2日、上場企業のコーポレートガバナンス改革を後押しするため、「取締役会の機能強化の取組みに関する事例集」を公表した。

これは、2024年9月から2025年1月にかけて、取締役会改革に積極的に取り組む18社を対象に実施したヒアリングをもとにまとめたもので、社外取締役の選定・活用から、事務局機能の強化、情報非対称性の是正に至るまで、多岐にわたる取り組みを具体的に紹介している。

社外取締役に「議長」の役割を

事例集では、取締役会を「戦略的な議論の場」として機能させるため、社外取締役を議長に据える企業が増えていることが明らかになった。ある企業では、議長と事務局が取締役会の前後で2〜3回のミーティングを行い、議題の焦点や議論時間を調整。結果として「社内取締役が積極的に発言するようになり、実効性が向上した」としている。

また、取締役会での中長期的な経営課題の検討を重視し、付議事項の金額基準の見直しや経営会議への権限委譲を通じて、会議時間の確保を図る動きも目立つ。

事務局機能を再構築 横断組織で運営効率化

取締役会事務局の組織再編にも言及されており、従来の法務・総務主導から、ガバナンス専門部署による一元化へと舵を切る企業が出てきた。例えば、ある企業では「コーポレートガバナンス室」を設置し、指名・報酬・監査各委員会の事務局業務も集約。組織横断的な運営によって、会議運営の標準化と効率化を進めているという。

情報の非対称性是正に向けて

取締役間の情報格差を解消するため、事前説明やカジュアルな意見交換の場を増やす事例も紹介されている。たとえば、経営会議の内容を定期的に取締役会に共有する「CEOレポート」の導入や、社外取締役と現場責任者による「対談」の実施が挙げられる。こうした取組みにより、社外取締役が議論に積極的に参加できる土壌を醸成している。

人的資本・女性活躍・レジリエンスの観点からも改革

今回の事例集では、取締役会改革が人的資本経営やサステナビリティとも深く関わることが示された。ある企業では、社外取締役を若手社員向け研修の講師に起用し、後継人材育成とガバナンスの融合を図っている。また、パンデミック下でのサプライチェーン維持や、社風改革に向けた経営陣の対話活動も紹介され、企業のBCP対応、レジリエンス構築に向けた一助として取締役会を位置づける傾向が鮮明となった。

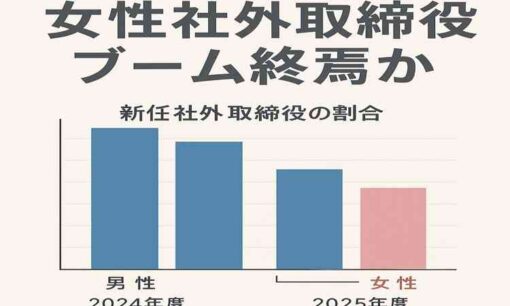

女性役員登用については、一定の進捗が見られる一方で、「管理職に就きたがらない」「総合職転換への心理的ハードルが高い」など、地方企業や製造業では課題も根強い。今後、具体的な成功事例の横展開が求められそうだ。

「実効性評価」には定点観測とフォローアップが不可欠

多くの企業が実施する取締役会の実効性評価については、「評価が目的化している」との懸念もある。これに対し、事務局がアンケートやインタビュー結果を踏まえて改善策を提案し、半年後にフォローアップする企業もあった。形だけのPDCAではなく、次回議題の質にまで反映させる体制づくりが、ガバナンスの実質化に欠かせないとされている。

企業間の「学び合い」促進へ

金融庁は今後、投資家や企業関係者を交えた議論の場を設け、本事例集の内容を継続的に更新する方針を示している。企業側からも「他社の事例を具体的に参考にしたい」「経営会議への社外取締役参加の実態を知りたい」といった声が寄せられており、ガバナンス改革は“孤軍奮闘”ではなく“集団知”による進化が求められる時代に入った。