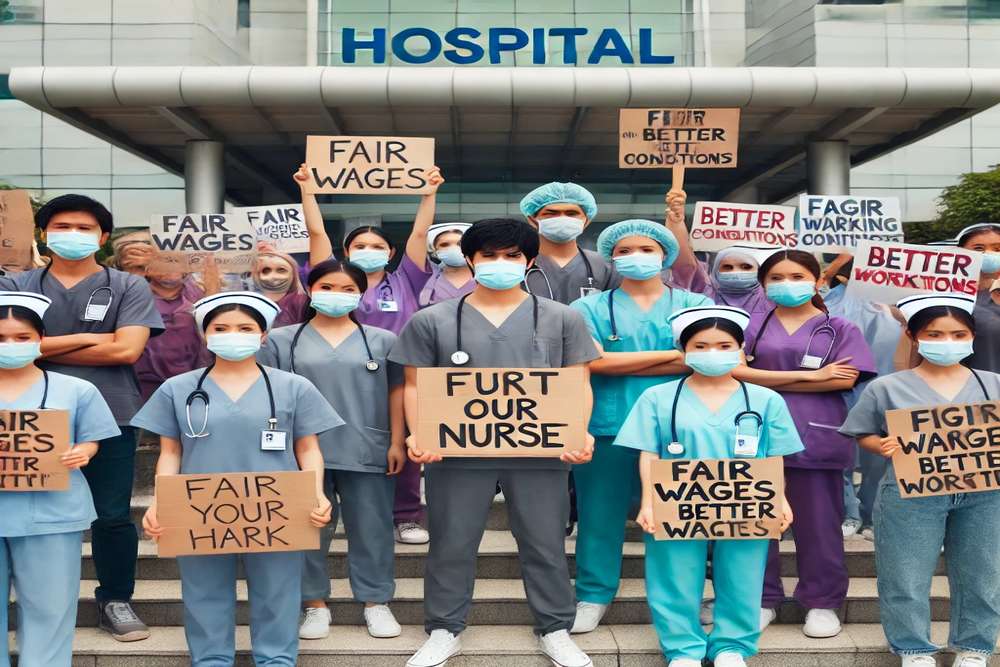

看護師・介護士らの低賃金と人手不足が深刻化するなか、日本医療労働組合連合会(医労連)は3月13日に全国統一ストライキを決行する。全国3000以上の医療・介護施設が参加予定で、医療崩壊の危機を訴える。2月10日の記者会見では、ストライキの背景と目的、実施方法について説明が行われた。

医療・介護現場の逼迫した実態

医労連が昨年4~5月に実施した「看護職員の入退職に関する実態調査」によると、調査対象の32都道府県・125施設のうち約7割(67.2%)が「看護職員が充足していない」と回答した。また、職員不足の医療機関の半数(51.2%)が「患者サービスの低下」を懸念しているという。

この状況について、医労連の佐々木悦子中央執行委員長は「離職を止めなければ病棟閉鎖や病床数の削減が進み、地域住民が必要な医療を受けられない事態になりかねない」と警鐘を鳴らした。

低賃金が引き起こす大量離職の危機

医療・介護職の低賃金が離職の大きな要因となっている。日本労働組合総連合会(連合)によると、昨年の全産業の年末一時金(ボーナス)平均額は74万1142円であるのに対し、医労連の調査では看護・介護職員の平均は47万6185円と大幅に下回った。

さらに、春闘の賃上げ状況も、全産業の平均が1万1961円であるのに対し、医療福祉分野は6876円と半分程度にとどまっている。

こうした賃金の低さにより、大量離職が進むと考えられている。特に、北海道のある民間基幹病院では、一時金削減による離職で、月間約1万3000人の入院患者に対応できなくなる可能性があるという。

ストライキの目的と政府への要求

医労連は今回のストライキについて、単なる労使交渉ではなく「政府に対する要求行動」だと位置づけている。医療機関や介護施設の収益は公定価格である診療報酬・介護報酬に依存しているため、民間企業のように自由に賃上げを行うことが難しい。

そのため、医労連は「診療報酬・介護報酬の大幅引き上げを求める」とし、昨年11月13日には財務省前で大規模なアピール行動も実施した。

ストライキの実施方法と影響

ストライキ当日は、患者や利用者の安全確保を最優先する。組合員以外の職員や指定された保安要員が危急の患者対応を行い、命に関わる部署ではストライキを実施しない。また、一部の業務は制限されるが、例えば入浴サービスなどは一時的に待機してもらうことになる。

医労連は全国統一ストライキの進捗を特設サイトで可視化し、各地のストライキ参加状況をマッピングする計画も発表している。

今後の見通し—医療崩壊を防ぐには

医療・介護業界では、長時間の夜勤や人手不足が常態化しており、働き続けることが困難な環境にある。医労連の夜勤実態調査では、全国の病院の50.7%が長時間勤務の「2交代制」を導入し、その半数が16時間以上の夜勤を課していることが明らかになった。

このような状況のなか、医療・介護職の大量離職が進めば、医療崩壊は現実のものとなる。医労連は「政府が公費による賃上げを早急に実施しなければ、事態はさらに深刻化する」としている。

今回の全国統一ストライキを契機に、政府の対応がどこまで進むのか、今後の動向が注目される。