大手電力会社10社が2024年3月使用分の電気料金を一斉に値上げする。政府の補助金縮小により、各家庭の負担が増加する見込みだ。東京電力では標準家庭の月額料金が8,595円となり、前月比377円の値上げとなる。過去の電気料金の推移とその要因を振り返りながら、今後の電気料金の見通しについて解説する。

大手電力会社10社、3月から電気料金を一斉値上げへ

大手電力会社10社が3月使用分の電気料金を値上げすることが明らかになった。政府は暖房の使用が増える1月から3月にかけて電気とガスの補助金を実施してきたが、3月分から1kWhあたりの補助額が1.3円と半減することが主な要因とされる。

東京電力の場合、標準的な使用量(260kWh)の家庭では月額料金が前月比377円増の8,595円となる見込みだ。他の電力会社でも同様に値上げが実施されるため、全国の家庭で負担増が避けられない。

過去の電気料金の推移を比較

(1) 2010年以降の電気料金の推移

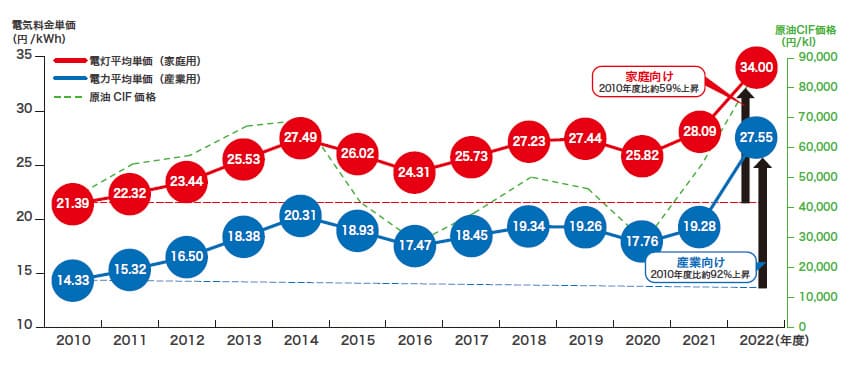

日本の電気料金は2010年以降、上昇傾向が続いている。以下の表は経済産業省資源エネルギー庁が開示している家庭向け(低圧)と産業向け(高圧)の平均単価の変遷を示したものである。

2010年と比較すると、2022年の家庭向け平均単価は約59%上昇し、産業向け平均単価は約92%上昇している。

| 年度 | 家庭向け平均単価(円/kWh) | 産業向け平均単価(円/kWh) |

|---|---|---|

| 2010年 | 21.39 | 14.33 |

| 2013年 | 25.53 | 18.38 |

| 2015年 | 26.02 | 18.93 |

| 2021年 | 28.09 | 19.28 |

| 2022年 | 34.00 | 27.55 |

(2) 値上げの主な要因

電気料金の値上がりには複数の要因が関与している。

・再エネ賦課金の増加:FIT制度により、再生可能エネルギーの買取費用が増加

・燃料費の高騰:ロシアのウクライナ侵攻や円安の影響で化石燃料の価格が上昇

・原子力発電所の停止:2011年の東日本大震災以降、原発の再稼働が進まず、火力発電への依存

・燃料費調整制度の影響:輸入燃料価格の変動が即座に電気料金に反映

今後の見通しと消費者の対策

(1) 政府の補助金施策はどうなる?

政府は2023年1月から「電気・ガス価格激変緩和対策事業」として補助金を実施してきたが、3月分から補助額が減少する。今後も補助金が継続されるかどうかは不透明であり、消費者はさらなる負担増を覚悟する必要がある。

(2) 家計への影響と対策

電気料金の上昇は家計に直接影響を与える。

特に冬場の暖房費の増加により、負担感が大きくなると予想される。

対策として考えられる方法としては以下の方法が挙げられるだろう。

・電力会社の切り替え:新電力のプランを比較し、より安価な電力会社に乗り換える。

・省エネ対策の実施:LED照明の導入やエアコンの設定温度の見直しで節電を図る。

・電気料金の見直し:時間帯別料金プランなど、自宅のライフスタイルに合った契約プランを選択する。

まとめ

2024年3月使用分の電気料金は、大手電力会社10社すべてで値上げとなる。政府の補助金縮小が主な要因であり、今後も電気料金が高止まりする可能性が高い。

過去の電気料金の推移を振り返ると、2010年以降継続的に上昇していることが分かる。燃料費の高騰や再エネ賦課金の増加など、電気料金の値上がりを抑えるのは容易ではない。

消費者は電気の使い方を見直し、省エネ対策を取りながら、契約プランの変更などでコストを抑える工夫が求められる。今後の政府の政策や電気料金の動向に注目しながら、適切な対策を講じることが重要だ。

【参照】電気料金の変化(経済産業省資源エネルギー庁)