投資家であり実業家の田端信太郎氏が、上場企業の取締役から名誉毀損および侮辱罪で刑事告訴を受けていた件について、東京地方検察庁が「嫌疑不十分」により不起訴処分とした。田端氏は11月8日、自身のXおよびYouTubeで経緯を報告し、「私は黙りません」と題して再び意見表明を行った。

動画の中で田端氏は、「検察としても、上場企業の取締役の経歴や能力に対する論評を“侮辱罪”として刑事起訴することには慎重にならざるを得なかったのではないか」と推測し、「極めて妥当な判断であり、東京地検の判断に敬意を表したい」と語った。彼が批判していたのは、公的な立場にある経営者層であり、「経営の透明性を求める株主の発言を封じることは、むしろ資本市場の健全性を損なう」と強調した。

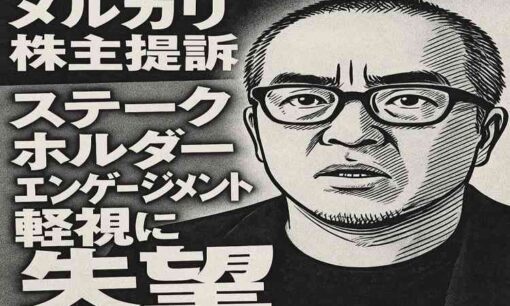

今回不起訴となったのは、上場企業の取締役による告訴を受けた件で、メルカリに関する別件については、すでに起訴されており、現在も審理が続いている。

田端氏は「私は次の裁判も恐れていません。表現の自由と健全な資本市場のために、堂々と法廷で主張します」と述べ、「司法の判断を信じている」と語った。

公共性の高い論評は「表現の自由」の範囲内か

田端氏が繰り返し訴えるのは、「企業経営者への批判や評価は公共性の高い言論である」という点だ。動画では、「取締役に対して意見を述べることは、株主や投資家が企業の健全性を保つために不可欠な行為。これを表現の自由として守らなければ、資本市場の緊張感が失われる」と語った。

「イエスマンばかりが並ぶ企業には未来がない」という言葉には、投資家としての信念がにじむ。株主による建設的な批判こそが経営を鍛えるという田端氏の主張の根幹はそこにある。

検察が不起訴とした背景には、まさにその“論評と侮辱の境界”の難しさがあるとみられる。事実に基づいた批判をどこまで許容するのか。SNS時代の言論と名誉保護のバランスは、司法にとっても新たな課題となっている。

フェア・ディスクロージャーと「対話拒否」の矛盾

今回の不起訴は、メルカリの社員に対して「無能」などと投稿したとされる発言をめぐる一連の問題の延長線上にある。もともとこの件は、田端氏がメルカリの広報担当社員のインタビュー記事に言及し、「株主から見て無能な人材を採用すべきではない」と投稿したことが発端だった。警視庁麻布署はこの発言を「公然と他人を侮辱した行為」とみなし、書類送検。その後検察にて起訴されるに至っている。メルカリは「従業員を守るための正当な措置」として刑事告訴を行ったと説明した。

しかし、この対応には「株主の正当な批判を司法の力で封じた」との批判が殺到。SNSでは「アクティビストを敵視する対応」「ステークホルダーエンゲージメントを軽視した」といった声が相次ぎ、メルカリの姿勢に疑問が投げかけられた。田端氏自身も「企業価値向上を願う株主の意見を警察に訴えるのは資本主義の否定だ」と反論。事件は単なる炎上を超え、企業と株主の関係を問い直す象徴的な論争へと発展した。

一方、メルカリは2025年9月21日に公表したリリースで、田端氏との対話の機会をもたなかったであろう指摘に対して「フェア・ディスクロージャー・ルールの観点から、ソーシャルメディア上で当社から回答することは適切ではない」と説明。そのうえで「中長期的な企業価値の向上に資する建設的な対話を行う」とも明記している。

上場企業が未公表情報を特定の投資家だけに伝えることを禁じるFDルールは、情報の公平性を守るために不可欠だが、そもそもFDルールって「未公表の重要情報」に限られるものであり、公開情報や一般論に基づく意見交換までを排除する根拠にはならないと指摘する専門家も多い。

メルカリがSNSを介した質問や提言への対応を拒む姿勢は、制度の趣旨を超えた運用とも言える。本来であれば、個人株主の声を拾い上げる仕組みをIR部門が整え、機関投資家だけでなく、少数株主との建設的対話を促すべきだろう。少なくとも、株主に対して司法手段を選択することは、企業の対話姿勢として疑問視されても仕方がない。

上場企業の多くが、機関投資家とは別途、面談や説明会を通じて意見交換を繰り返している一方で、SNSを通じて企業価値向上を訴える個人株主に対しては、対話の機会を閉ざし司法に訴える。この姿勢は「開かれた資本市場」を掲げるメルカリの企業理念とも食い違っているように感じる。

ガバナンスに「落ち度」は?

そもそも、田端氏は、単なる炎上系インフルエンサーではない。メルカリの企業価値向上を願い、少数株主としての立場から経営への提言を続けてきた。SNSでの言葉が過激であっても、その根底には「透明性と説明責任を果たす企業であってほしい」というメッセージがあることは誰もが読み取れるものだった。

にもかかわらず、メルカリ側は対話の場を設けず、最終的に刑事告訴という手段を選んだ。これについてSNSでは、「株主との対話を拒み、司法という暴力装置を使った」とする批判が広がった。中には「フェア・ディスクロージャーを盾に、意見を封じた」との声も多い。

メルカリの該当社員が重視していたサステナビリティ経営の観点から見ても、ステークホルダーとの対話は企業価値を左右する要素の一つだ。そうしたグローバル潮流の中で、個人株主との建設的対話を軽視した姿勢は、ガバナンス上の「落ち度」と見る専門家も少なくない。

訴訟で沈黙を狙ったか SNSで広がる批判の連鎖

メルカリは、田端氏を訴えることで“黙らせる”ことができると判断したのかもしれない。しかし、その選択は逆効果となった。SNS上では、メルカリへの否定的な論調が目立ち始め、「企業が批判を封じた」「株主の声を潰した」といった投稿が相次いでいる。

また、同社からは「訴えたのはメルカリそのものではなく、社員個人によるものだ」とする説明も出ているが、これについてもSNSやSuanなどのWEBメディアを通して批判を浴びるなど、事後の対応が錯綜しているようにみえる。こうした迷走ぶりが、かえって企業の信頼性を損なっているようにも見える。

メルカリが本来果たすべきは、少数株主を代弁していたような田端氏を敵視することではなく、健全な議論を受け止め、透明な形で企業価値向上につなげることだったのではないか。そうした問いが、SNSを中心に今も広がっている。

今後の焦点 田端氏の裁判が問う「企業と株主の関係」

田端氏は「沈黙を選ばない。誰にも忖度しない」と語り、裁判の過程も公開で見届けてほしいと呼びかけている。今回の不起訴は一つの節目にすぎず、今後始まるメルカリ関連の裁判こそが、社会的な意義を持つものになるだろう。

この事件は、単なる個人と企業の争いではない。日本企業における「株主との向き合い方」「言論への姿勢」を映し出す鏡でもある。今後、メルカリがどう信頼を回復し、真に“開かれた企業”として歩むのかが問われている。田端氏の裁判は、企業と株主の関係性を再定義する試金石となりそうだ。