著名人・市民が反対運動 環境破壊と外資参入への懸念

北海道・釧路湿原周辺で進むメガソーラー計画が、全国的な議論を呼んでいる。湿原は日本最大の面積を誇り、1980年にラムサール条約に基づく国内初の登録湿地となった自然の宝庫だ。

しかし近年、外資系を含む事業者による大規模な太陽光発電所の建設が相次ぎ、環境破壊や景観の喪失に対する危機感が高まっている。

現場で起きていること

現場を訪れると、湿原の静けさを破るのは、突如現れた重機のエンジン音だ。緑に覆われた原野の一角が整地され、巨大な鉄骨と黒々としたパネルが次々と並べられていく。

遠くでタンチョウが飛び立つ姿が見えるが、そのすぐ背後にはすでにパネル群が迫っていた。現地を訪れた市民は「湿原が徐々に飲み込まれていくようだ」と不安を口にする。

SNSで広がる危機感

SNS上では著名人の発信が議論を加速させている。漫画家の倉田真由美氏は「一旦壊された生態系など自然はほぼ不可逆。もっと多くの国民が声を上げて欲しい」と投稿。ジャーナリストの門田隆将氏も「ラムサール条約で保護されているはずなのに、売国奴たちが脱法的に建築規制から外してやりたい放題」と強く批判した。

さらに登山家の野口健氏は「これは本当に酷すぎる。政治家が止められないのならば存在意義はない」と警鐘を鳴らし、「日本の美しい自然が怒涛の勢いで破壊されている」と訴えた。野口氏の発信は市民の共感を集め、反対運動を後押ししている。

外資による土地買収と乱開発

『週刊現代』(2024年10月19日号)によると、釧路市内のメガソーラーは2014年には1件に過ぎなかったが、現在は27件に増加。発電容量10kW以上の施設は116件から771件へと急増した。背景には2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)がある。発電開始から20年間、認定時の高額な価格で電力が買い取られるため、ドイツやスペインの外資系企業が参入し、広大な土地を買収している。

特に問題視されているのは「馬主来(パシクル)沼」周辺で、ドイツ系企業が330haを開発し12万枚のパネル設置を計画している。ここは環境省が重要湿地に指定した場所であり、タンチョウやキタサンショウウオなど絶滅危惧種の生息地と重なる。

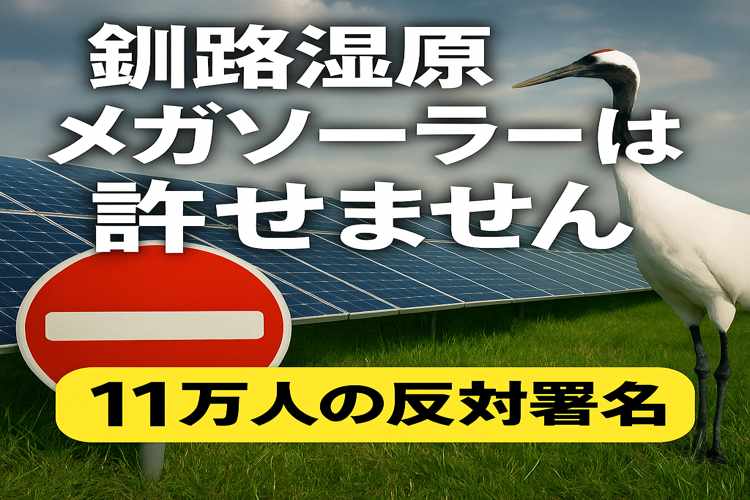

市民の署名運動が拡大

こうした動きに抗議するかたちで、市民団体や自然保護団体が署名活動を展開している。2025年3月末に始まった「釧路湿原南部におけるメガソーラーの駆け込み建設中止を求める署名」には、釧路自然保護協会や猛禽類医学研究所、日本野鳥の会釧路支部など複数の団体が呼びかけに参加。短期間で数万人規模の署名が集まり、5月には6.7万筆を超える署名が釧路市長に提出された。

署名活動では、国指定特別天然記念物のタンチョウやオジロワシ、希少種キタサンショウウオなどの生息環境を脅かす危険性や、耐用年数を迎えたパネルの大量廃棄問題、さらには火災や津波災害リスクなど市民生活への影響が訴えられている。

署名サイトには賛同者の声も次々と寄せられた。「子どもたちに湿原を残したい」「災害リスクが不安」「自然を不可逆的に壊すことは許されない」。一人ひとりの短い言葉が、地域の切実な思いを代弁している。

8月19日23時現在、署名数は116,502件に達している。全国から寄せられる賛同の声は、釧路湿原の保護を求める世論が急速に広がっていることを示している。

住民と専門家の懸念

地元では反対署名に加え、住民説明会での虚偽説明や強引な工事の進行に不信感が募っている。音別町の村上有二医師は「津波警戒区域に設置すれば災害時にパネルが湿原に散乱し回収は不可能。都市部の電力需要のために釧路の自然を犠牲にしている」と憤る。

北海道教育大学の伊原禎雄教授も「条例で規制できないと市は説明するが、他自治体では規制例もある。文化財や希少生物を保護する一方で開発を放置するのは矛盾だ」と指摘した。

市の対応と今後の焦点

釧路市は2025年6月、「ノーモアメガソーラー宣言」を発表し、9月には建設を許可制とする条例案を提出予定だ。しかし、条例施行前の駆け込み建設が進む現状では実効性が課題となる。

自然環境保護と再生可能エネルギー推進の両立は容易ではない。だが、署名活動が広がり続ける今、釧路湿原を守るか否かは日本全体のエネルギー政策と環境倫理を問う試金石となっている。

未来の世代にこの湿原を残すことができるのか。その問いは、いま釧路だけでなく日本社会全体に突きつけられている。