4月4日は「養子の日」です。

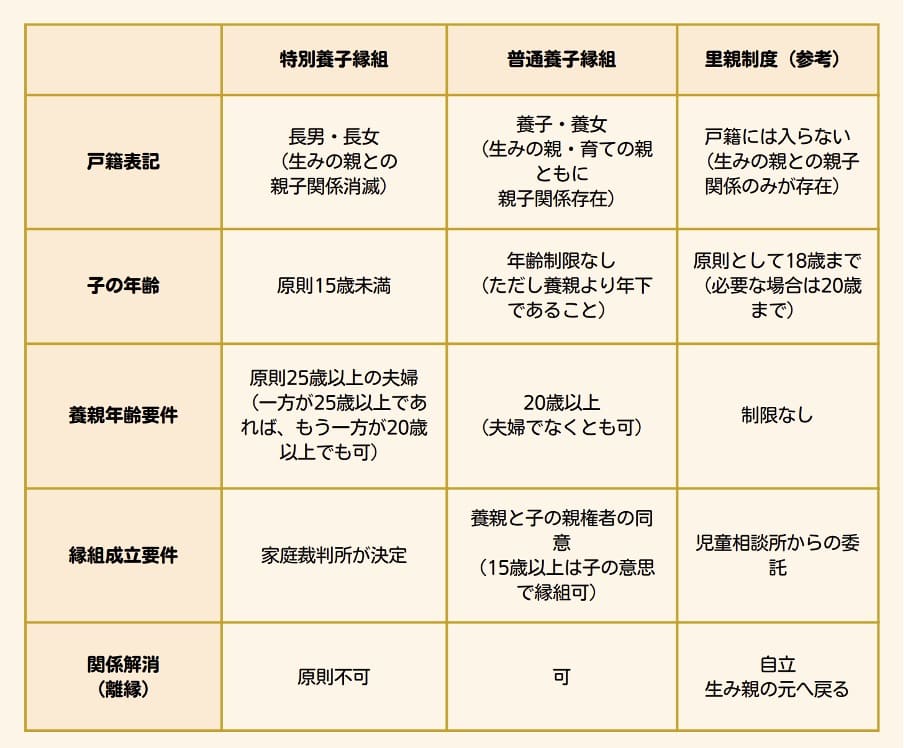

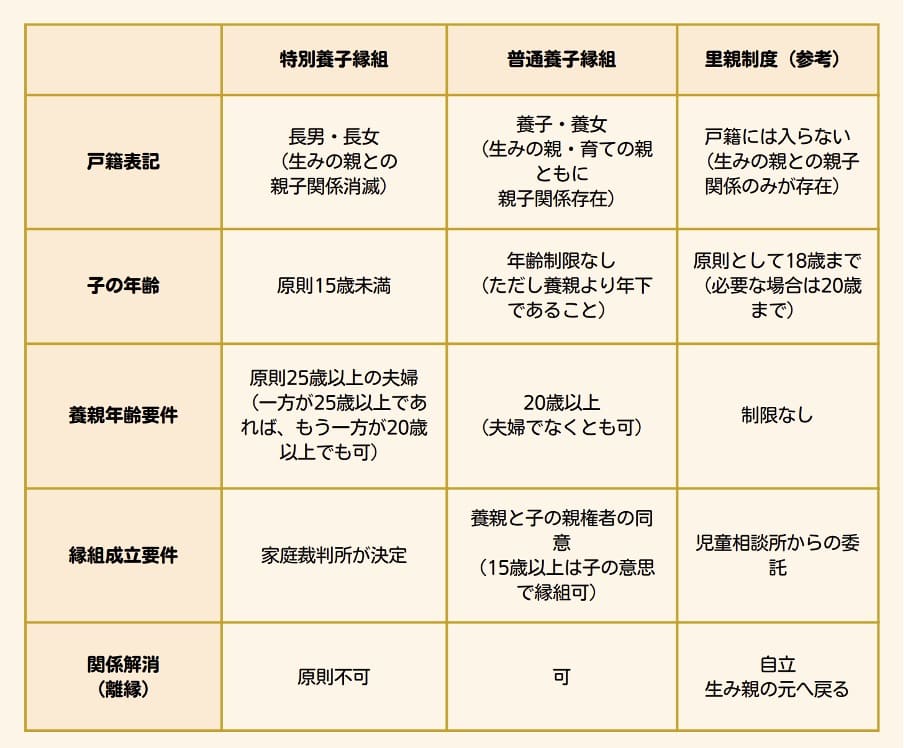

やむを得ない事情により、生みの親のもとで暮らすことができない子どもが、家庭で育つための制度である「特別養子縁組」は生みの親である実親と法的な親子関係を解消し、育ての親(以下、養親)が実子と同様に法的な親子関係を結びます。

ところが、特別養子縁組にかかる育児休業(以下、育休)に関する認知度には課題があります。

特に2017年の育児・介護休業法改正以前は、特別養子縁組成立後でなければ育休取得が認められていなかった背景もあり、養親の育休取得に関する認知度は今なお低い状況にあります。

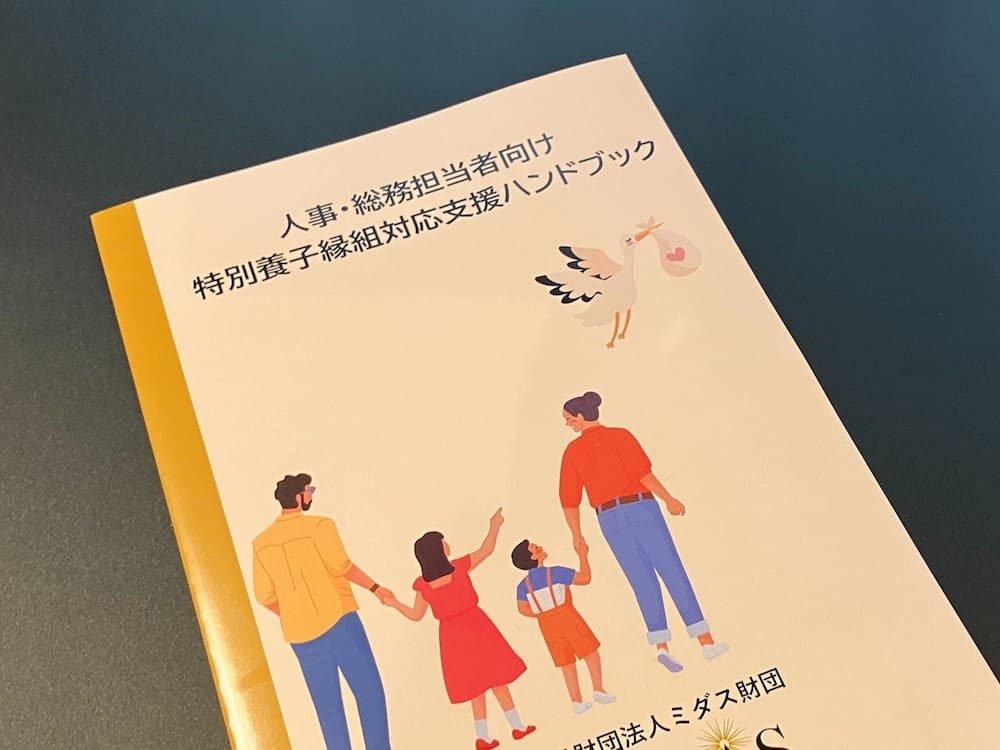

そこで、公益財団法人ミダス財団(以下、ミダス財団)は、特別養子縁組を支援すべく、企業の人事・総務担当者向けの「特別養子縁組対応支援ハンドブック」を無料公開しています。

特別養子縁組にかかる育休には、どのような課題があるのでしょうか。

実際に、企業に勤めながら特別養子縁組で養子を迎え入れ、育休を取得した養親・山崎薫さん(仮名)と、ハンドブックの考案者であるミダス財団の亀田由紀子氏に話を聞きました。

◆プロフィール

特別養子縁組で養子を迎えた養親・山崎薫さん

会社員、女性。特別養子縁組制度により、2024年4月に生後6日目の子どもを迎え、2024年5月より2025年3月まで育休を取得。

公益財団法人ミダス財団 CHRO 亀田由紀子さん

お茶の水女子大学院人間文化創成科学研究科修了。新卒で日系シンクタンクに入社し、人事部にて人事労務管理、仕事と育児/介護の両立支援、DE&I推進、健康経営等に従事。ミダス財団入職後は人事責任者を務め、同時に特別養子縁組事業にも携わる。

特別養子縁組にかかる育休取得の「迷い」とは

ー特別養子縁組を考えたきっかけについて教えてください。

多くの場合、養親は初めにご自身の子どもを持つことを考え、その後に養子を迎え入れる選択をされると思います。

ですが私たちは「家庭を必要とする子どもがいるならば、自分たちが育てたい」と、結婚してすぐの段階から養子を検討するようになりました。

ーお子さまを迎え入れるまで、どのように進めましたか。

養子を迎え入れるにあたっては、児童相談所か民間のあっせん機関のいずれかを経由して、家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

私たちは民間のあっせん機関を選び、養親になるための研修や審査を受けていきました。審査は書類や対面、家庭訪問など複数の段階があります。

ー迎え入れるまでに、どのくらいの期間を要しましたか?

合計で2年間ほどでした。制度を学ぶ期間を少し長めにとっていたことと、ちょうど混み合っていたのか審査にも時間がかかり、待機している期間が1年間ほどありました。

ー特別養子縁組に取り組んで苦労した点はありますか。

「どんな子どもが来るかわからない」ことへの覚悟を持つことでした。例えば病気や障害がある子どもというケースもあります。

私たちの場合は、障害や発達特性を持つ子を迎え入れた先輩の養親の経験談を聞いたことで、「すでに事例もあり、今はいろいろな支援も存在する」と後押しされ、その覚悟を決められました。

ー実際にお子さまを迎えて、生活はどう変わりましたか?

他の実子のお子さんを迎え入れる際と何も変わらず、子どもが120%と言ってよいほど生活の中心になりました。

違うことがあるとすれば、自分の遺伝子を何も受け継いでいないので「誰に遠慮することもなく、心の底から自信を持って“かわいい”と言える」ことでしょうか。

これは他の養親さんともよく話すのですが、遺伝情報がわからないからこそ、自分にはない才能を持っている可能性までもが、心から楽しみになります。

ー会社にはどのように伝え、育休取得に至りましたか。

伝えるにあたり、会社の育児関連制度のマニュアルを読んだところ、実子の場合だけでなく、養子を迎えるための監護期間・試験養育期間の場合(※1)の記載もあったため、とても心強く思いましたね。

(※1)特別養子縁組における、養子を迎えるため監護期間・試験養育期間とは

特別養子縁組を成立させるためには、養親が養子となる子どもと6ヶ月以上生活を共にし世話をする(これを「監護」という)必要がある。受託後に子どもと一緒に暮らす期間(監護期間/試験養育期間)を設け、実際の養育状況等を確認の上で家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する流れとなる。

監護期間中は未だ戸籍上の親子関係が生じていない状態となり、住民票上は「同居人」等の扱いになる。企業側は、例えば「育休の開始日」においても実子の場合の「生まれた日」ではなく「同居開始日」や「家庭裁判所への申し立て日」のように、養子を迎える場合に向けた別の基準を設ける必要がある。

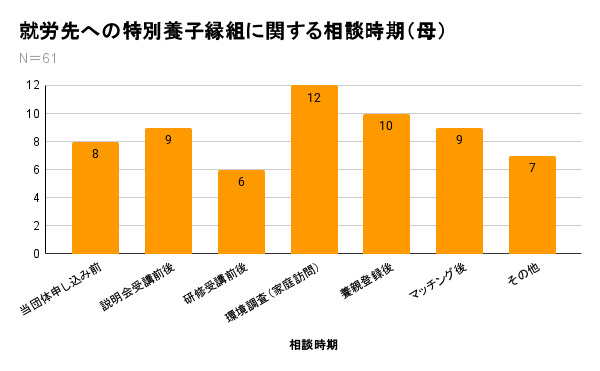

ですが「研修や審査が無事に終わるのか」が不安で、伝えるタイミングにとても迷いました。伝えたのは、最終の家庭訪問に差し掛かった時です。まずは直属の上司、そして人事部の方へという順番でした。

勤め先に前例はなかったものの、幸運なことに、直属の上司も特別養子縁組について知識があったため、取得はスムーズに進みました。

会社や部署内からの理解を得て育休に入れたのは、本当にありがたかったですね。

ー周囲の養親の方は育休取得に悩みを抱えていますか。

「育休取得について、勤め先に気を遣っている」という印象があります。私よりも少し上の世代の方は、育休の取得が難しくてお仕事を辞めてしまった、という声も少なからずありました。

ですが最近では、養親のお父さんも育休を取得できている場合もあり、少しずつ理解が進んでいるようにも思います。

「なぜ実子のみを想定?」認知度の低さが生む“法律違反”

ーミダス財団は、子どものための福祉事業の一つとして、特別養子縁組事業に取り組んでいます。その取り組みについて教えてください。

2024年4月より、日本にある民間あっせん機関の一つであるNPO法人ミダス&ストークサポートとパートナーシップを締結し、活動資金の提供や経営ノウハウ提供、事業効率向上の支援も行っています。

その他、厚生労働省やこども家庭庁の関係者との意見交換や、特別養子縁組の普及促進のための動画制作、2025年1月には人事担当者向けの育休制度にかかるハンドブックの公開も行いました。

ハンドブックについては、「自社でも使ってみたい」など、好評をいただいています。「海外においては養子縁組は当たり前なので、このハンドブックを契機に日本でも広がってほしい」という声もいただきました。

▽ハンドブックはこちらからもダウンロードできます。

【2025年第2版】人事・総務担当者向け-特別養子縁組対応支援ハンドブック

公益財団法人ミダス財団CHROの亀田由紀子さん

公益財団法人ミダス財団CHROの亀田由紀子さん

ーこのハンドブックは亀田さんが原案を作られたとのことですが、制作のきっかけをお聞かせください。

前職で人事部に在籍していた際に、実際に特別養子縁組の育休取得の手続きを行ったことがきっかけです。もともと「なぜ、企業の育児支援制度では実子だけが想定されているのだろう」という疑問がありました。

2017年の育児介護休業法改正(※2)によって、特別養子縁組の監護期間中も育休取得対象になることが法律で認められているのに、その想定が抜け落ちていることを疑問に思っていたのです。

(※2)2017年の育児介護休業法改正とは

2017年の育児・介護休業法改正にて、「特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子も育児休業制度等の対象に追加する」と定められた。これにより2017年以降は、特別養子縁組を前提に子どもを受託しての監護期間中であっても、育休や短時間勤務制度の利用が可能になった。育休の対象となる子の年齢、休業取得可能期間等の諸条件は、実子出生の場合と同様となる。

この「想定の抜け落ち」は、2017年の法改正の内容が社会に十分に認知されていないことに起因していると考えています。企業は、決して排除しようとしているわけではない。「認知していないから、思い至ることができない」という状況そのものが課題なのです。

特別養子縁組は日本での成立件数が少ないこともあり、少数派であることは事実です。しかし、そもそも社会的認知度が低い状態のままでは、人事担当者には心理的にも工数的にも多くの苦労が発生してしまいます。そういった人事担当者の助けになれればと考え、ハンドブックの制作に至りました。

ーこれほど重要な法改正が、なぜ社会に認知されていないのでしょうか。

厚生労働省による、2017年の育児介護休業法改正概要説明資料には明確に記載されています。しかし、各都道府県の労働局による概要説明を見ると、途端にその記述が無くなっているケースが見られます。

このときは「育休期間を最長2歳まで延長可能とする」のような、インパクトの大きい改正が他にも存在していました。

重要な情報を優先的にわかりやすく伝えようとした結果、特別養子縁組に関する要点が抜け落ちてしまったのではないかと推測しています。

このような背景のもと、企業の育児休業規程や制度説明に特別養子縁組の監護期間に関する取扱いが明記されない状態では、人事担当者が「規程に無いので取得できない」と伝えることにもなりかねません。

養親側が「その規程が間違っています、それは法律違反です」と伝えなければならない状況にあるのです。

特別養子縁組を、企業と社会と共に支えたい

ーハンドブックでは「労働者から特別養子縁組を実施予定と相談があったら」など、人事担当者に必要な情報が体系的に解説されています。特に工夫したのはどのような点でしたか?

制度や対応が複雑なので、わかりやすさを心がけました。

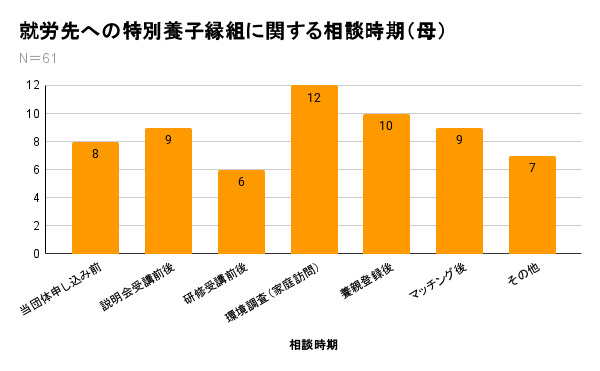

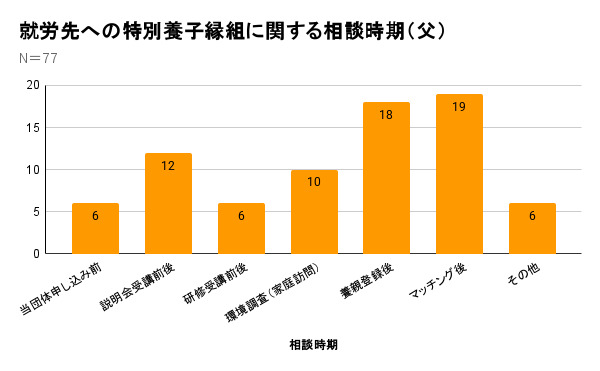

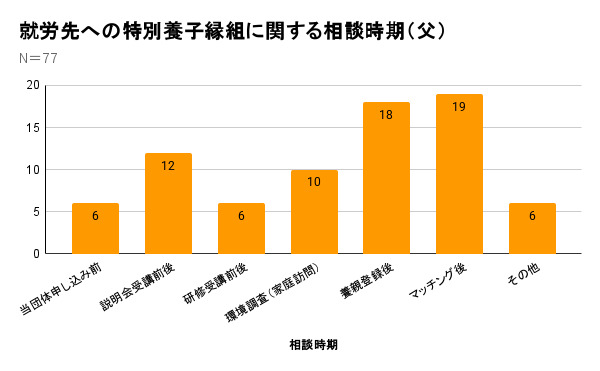

そして、養親が置かれている状況や課題が実態とずれないよう、働きながら養子を迎え育休を取得した方へアンケートも行い、その結果も参考にしつつ作成しました。

特別養子縁組について知識が不足した状態で相談を受けるのは、人事担当者も不安なはずです。

それでも「このハンドブックを見れば、対応できます」「一緒に特別養子縁組を支えていきましょう」と、祈るような気持ちで作りました。

同時に、養親が利用するケースも想定し、「人事の仕事をしていない人にも伝わる」バランスになるよう努めています。

このハンドブックは、特別養子縁組の養親や人事担当者にとって、まさに助けになる資料だと思います。

私も会社に伝える際に適切な資料を探してみたのですが、当時は制度の解説資料は存在するものの、適切な資料は存在していなかったんです。

山崎さんに聞いてみたいことがあります。

人事担当者の視点では「見通しだけでも早く伝えてもらえた方が、十分に時間をかけて準備できる」という考え方もあるのですが、企業側がどんな姿勢でいたら、「早めに相談してみようかな」という気持ちになりますか?

なるほど、「早く相談した方が時間をかけて準備を進められる」という視点はありませんでした。確かに、この場で具体的なお話をお聞きするまでは、企業側の対応がこれほど大変だとは知らなかったです。

「特別養子縁組で養子を迎える可能性が少しでも出てきたときに、気軽に相談できる窓口」が設けられているとよいかもしれませんね。

窓口があるだけでも心理的なハードルを少し下げられそうですね。未確定の段階から相談できる体制の整備について、ハンドブックの2版目に盛り込むことを検討したいなと思いました。

特別養子縁組は子どものための福祉であり、子どもの未来への支援である

ー企業が特別養子縁組へ対応することは、前提として「育児休介護休業法に基づいて対応すべき雇用主の義務」ではありますが、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)の観点でも重要な意義があるかと思います。

改めてお二人のお考えをお聞かせください。

特別養子縁組は、家庭を必要とする子どものための制度です。

育休を取得する立場としては「申し訳なさ」があるのが本音ですが、子どもを養う上では、経済面も重要なので、働きながら子どもを受け入れることが手の届く選択肢として存在する世の中であってほしいと思います。

養親が「申し訳なさ」を抱く必要はないと、私は考えています。仕事を持つ養親は、決して支援を受けるだけの存在ではありません。

実子を育てるワーキングペアレントと同様に、子どもを迎える過程で受けた支援をきっと仕事のフィールドで力に変えて貢献してくれるはずです。

DE&Iは、個々の多様性を尊重し公平な機会を提供することで、誰もが力を発揮できる社会を目指すという考え方ですよね。日本では、経済産業省が「ダイバーシティ経営」という考え方を推進しています。

特別養子縁組を行う養親の方々も、同様に個性が尊重され力を発揮する存在だと、企業は認識する必要があります。

職場からの支援を養親が受け取って完結ではなく、養親にこれからも仕事で活躍してもらうために職場が支援を行うという考え方で特別養子縁組を選択した養親を支えていくことは、社会にとって非常に有益で意味のあることだと考えています。

ー最後に、この記事の読者に向けたメッセージをお願いします。

「特別養子縁組」で子どもを迎えたことについて、私は周囲に何も隠していません。しかし、「聞いてはいけないことを聞いてしまったのでは」と、気まずい空気になることが多々あります。

先入観から多少のバイアスが働いてしまうのは、致し方ないかもしれません。

それでも、今は養親も変わり始めていて「周りにどんどん伝えていこう」「子どもにも、小さいときから伝えておこう」という方が増えています。

企業の人事担当者の方も養子の迎え入れを考えている労働者の間でも、オープンに会話して行動していくことが大切なのかなと思います。

養親から職場へ伝える際、もしかすると不安になるような反応をされてしまうことはあるかもしれませんね。

それでも、社員の力になりたいと考える人事担当者はたくさんいるはずなので、ぜひハンドブックを活用して相談してみていただければと思います。

特別養子縁組は、あくまで家庭養育を必要とする子どもの福祉のための制度であり、子どもを育てたいと願う大人のためのものではありません。

特別養子縁組を選択された養親は、その制度を引き受けてくれた方だと思っています。そうした方々を支援することは、同時に子どもの未来を支援することと同じだと私は考えています。

職場におけるイレギュラーな対応に苦労が伴うことは、私自身も身をもって理解しています。

それでも、こうした子どもの未来への支援は企業の社会的責任の1つと捉えることもでき、むしろCSR活動の一環として胸を張るべきことではないでしょうか。

女性活躍支援や育児介護支援の取り組みを発信するのと同様に、特別養子縁組や里親で子どもを迎え入れている従業員に向けた支援を、社会に向けて積極的に発信していただきたいですね。

▽ハンドブックはこちらからもダウンロードできます。

【2025年第2版】人事・総務担当者向け-特別養子縁組対応支援ハンドブック