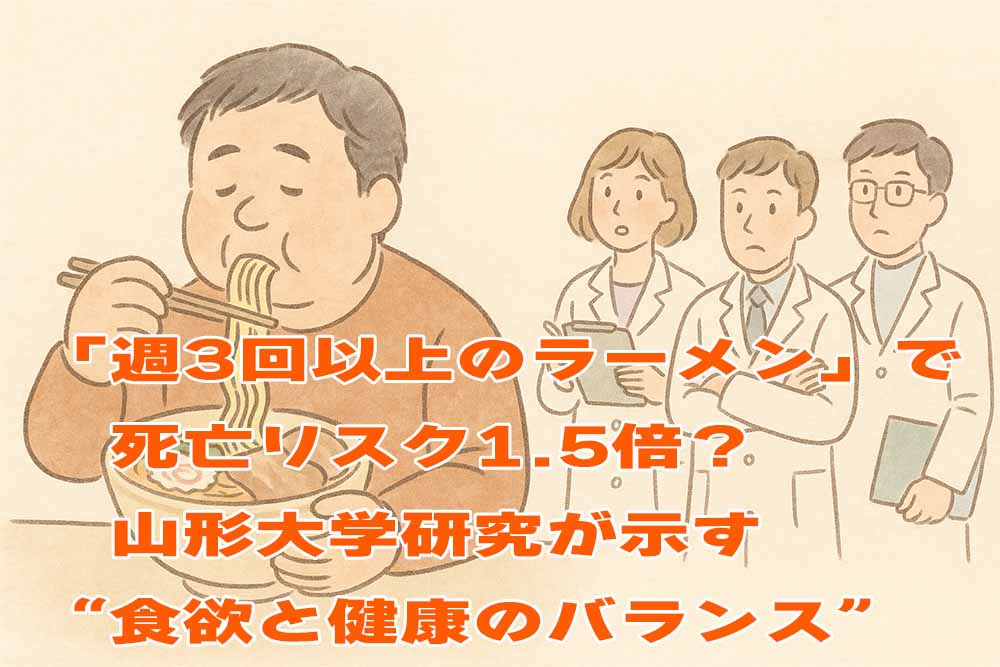

ラーメンを週3回以上食べる人は死亡リスクが高まる傾向がある——山形大学などの研究が示した調査結果が注目を集めている。ただし全体としては統計的に有意ではなく、リスクが明確に上がったのはスープを多く飲む人や飲酒習慣を持つ人、70歳未満の層に限られていた。塩分過多が主因とされる一方で、食事には「欲求の満足」という心理的側面も存在する。健康への配慮と食の楽しみをどう折り合いをつけるのかが問われている。

山形発の疫学研究、国際誌に掲載

山形大学と山形県立米沢栄養大学の共同研究は、県内住民6,725人を対象にラーメン摂取頻度と死亡リスクの関連を追跡した。全体解析では、週3回以上の摂取群の死亡リスクはハザード比1.52(95%CI 0.84–2.75)で非有意。一方、男性、70歳未満、スープを半分以上飲む群、飲酒習慣のある群ではリスク上昇が示唆された。研究は塩分過多が主な媒介要因になりうると指摘している。研究成果はThe Journal of Nutrition, Health & Agingに掲載され、大学もプレスリリースで概要を公表した。

背景:山形市は「ラーメン外食費」3年連続日本一

総務省家計調査によれば、2024年のラーメン外食支出で山形市は3年連続の首位。地域の食文化としてラーメンは定着しており、過度な摂取による塩分負荷をどう抑えるかが課題となる。

欲求と健康の折り合い

人の食行動は栄養補給だけではない。嗜好品は脳の報酬系を刺激し、摂食行動の動機づけに関わるドーパミン系の活動が観察されている。“おいしい”と感じる食体験には神経学的な裏付けがある。

一方で、楽しみを完全に断つことは継続的な自己管理を損なうこともある。行動科学の研究では、長期目標(減量や貯蓄など)において**「計画的に楽しむ余地(planned hedonic deviations)」**を設けると自己制御が続きやすいと示された。ただしこれは行動研究であり、医療介入の直接的根拠ではない。

栄養学の立場からは、“良い・悪い”と単品で断じず、全体の食事パターンを整える「トータルダイエット・アプローチ」が推奨される。高齢者領域では、食事の自由度を高めることがQOL向上に資するとのポジションも示されている。

「高カロリー・脂質=すべて悪」ではない

脂質はホルモン合成、細胞膜・髄鞘の構成、脂溶性ビタミン吸収などに必須で、極端な制限は望ましくない。脳は脂質を多く含み、必須脂肪酸は神経機能の維持に関与する。もっとも、食事と気分の関係は一枚岩ではなく、近年のエビデンスでも効果量は小さい・混合との報告がある。ゆえに“適量”と“質”の設計が肝要だ。

実務的なバランスの取り方

- 頻度:ラーメンは**“ご褒美の1回”など計画的に楽しむ**(研究の全体解析は非有意であり、量・頻度の調整が基本)。

- 塩分:スープは飲み干さない、減塩の店・薄め依頼・具材で野菜を増やすなどでナトリウム負荷を軽減。

- 併用行動:飲酒とセットにしない、体調や血圧に留意する。

- 全体設計:普段は野菜・魚・未精製穀物を中心とする食事パターンに。嗜好の満足は**“計画的に”**取り入れる。

まとめ

今回の研究は観察研究であり、因果を断定するものではない。しかし、スープ量や飲酒、年齢などの条件でリスクが上がりうることを示した点は実務的価値がある。欲求の充足は脳の報酬系に支えられ、食の楽しみは食生活の持続性やQOLに関係しうる。結論は単純ではない。“楽しみは残し、量と頻度と食べ方で整える”——この折り合いこそ、健康と欲望の現実的な接点である。