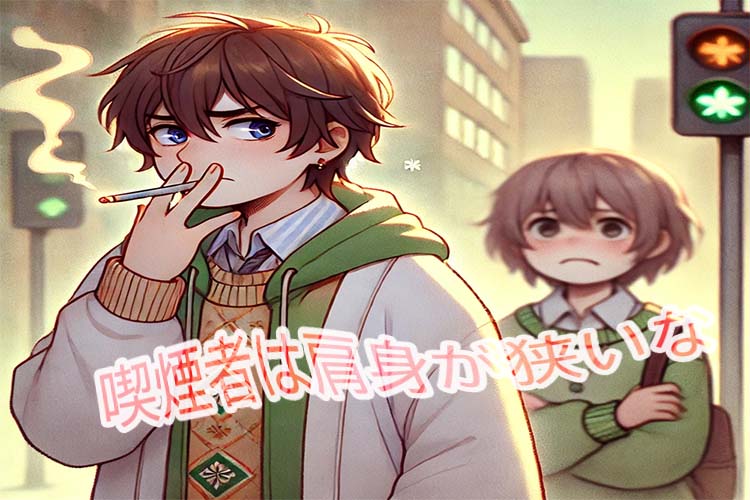

東京都が2024年11月上旬から12月上旬にかけて実施した飲食店調査、および同年11月上旬に実施した都民意識調査によると、都内の受動喫煙防止対策に関する認識や対応に差があることが明らかになった。飲食店側は健康増進法や受動喫煙防止条例の認知率が9割を超える一方で、都民の認知率は64.4%にとどまり、条例施行後の取り組みについても評価のばらつきが見られる。

飲食店の対応、屋内外全面禁煙は4割にとどまる

東京都が調査した飲食店10,000店(有効回答3,350店)のうち、健康増進法の認知率は95.6%、東京都受動喫煙防止条例の認知率は95.2%と高い水準だった。しかし、条例施行後の対応として「屋内外とも全面禁煙」とした店舗は40.7%にとどまり、「屋内全面禁煙だが屋外に喫煙場所を設置」という店舗が28.7%だった。

また、店内の喫煙状況を店頭に表示している店舗は62.4%だった一方で、20.7%の店舗はまだ表示していないことも明らかになった。

都民の認識は低め、受動喫煙経験も4割

東京都の意識調査では、都受動喫煙防止条例および改正健康増進法の認知率は64.4%だった。また、1年の間に受動喫煙を経験した人は40.4%にのぼり、そのうち「屋内での受動喫煙経験がある」と答えた人の割合は、飲食店が19.9%、職場が3.8%だった。

東京都への要望、「より使いやすい表示」の声

飲食店からは、「店頭に表示できるより使いやすいステッカーの配布」(21.0%)や「行政による公衆喫煙所の整備」(17.8%)を求める声が上がった。また、受動喫煙の健康影響についての広報強化を求める声も一定数あり、都の取り組みがまだ十分に行き届いていないことを示している。

今後の課題、さらなる周知と実効性の確保

今回の調査結果からは、東京都の受動喫煙防止策が一定の認識を得ているものの、飲食店の対応状況にはばらつきがあり、都民の認知度にも課題が残ることが浮き彫りになった。条例の実効性を高めるためには、より分かりやすい表示の提供や、飲食店へのさらなる周知・支援が求められる。東京都が今後、どのようにこれらの課題に対応していくのかが注目される。