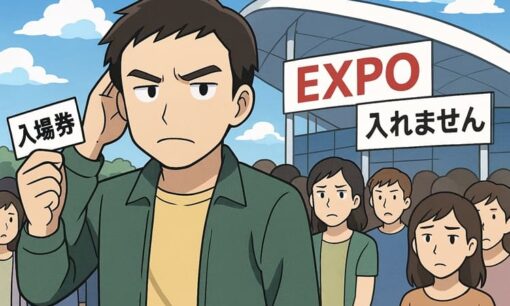

《粗探しばかりやな》《どうしてもケチつけたいんかいっ》《こいつらは日本をダメにすることしか考えてないんだろうな》──。

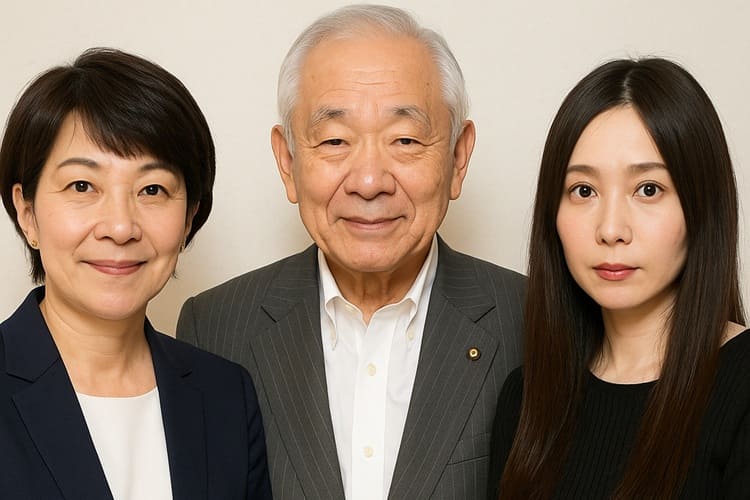

SNS上で、文化人や芸能人の一言に対する批判が吹き荒れる光景は、もはや日常となった。なかでも10月末、ジャーナリストの浜田敬子氏、政治評論家の田﨑史郎氏、シンガーソングライターの柴田淳氏の3人は、いずれも高市早苗首相(64歳)をめぐる発言で炎上に巻き込まれた。

浜田敬子氏――「はしゃぎすぎ」発言で批判集中

29日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日系)に出演した浜田氏(59)は、ドナルド・トランプ米大統領が来日し、高市首相と横須賀基地を訪問した際の様子に言及。「女性初の首相でもあるので、どう見えるか、国民の目も意識された方がいいのかなと思った」「はしゃぎすぎた場面とか、個人的にはもう少し堂々としてほしかった」とコメントした。

番組終了後、X(旧Twitter)上では批判が殺到。《どうしてもケチつけたいんかいっ》《この人たちは日本を貶めたいだけ》といった投稿が相次ぎ、発言が瞬く間に“切り取られ”て拡散された。

浜田氏の意図は、女性首相としての「見られ方」や「リーダー像」への冷静な分析にあったが、結果的に“高市サゲ”と受け止められた形だ。政治部記者はこう分析する。

「高市内閣の支持率は日本経済新聞とテレビ東京の調査で74%と高水準。女性初の首相という期待の大きさもあり、批判的コメントに対して過剰反応が起こりやすい状況です。今は“高市批判=反国民”のようなムードさえ漂っています」

発言内容より「言い回し」が独り歩きする――これこそが、現代の“炎上”構造そのものである。

田﨑史郎氏――「好きでなかったでしょうね」発言に冷ややかな視線

一方、“高市サゲ”の筆頭とされるのが政治評論家の田﨑史郎氏(75)だ。

28日放送の『ひるおび』(TBS系)では、トランプ大統領と高市首相の会談を取り上げ、MCの恵俊彰が「トランプさんは強い政権が好きだ」とコメントした流れで、田﨑氏は「たぶんそうだと思います。高い支持率は評価されています」としつつも、「偉大な総理になるというのは確か石破さんの時にも同じように言ってます。いつも日本の首相を持ち上げる」と発言した。

その“嫌味”とも取れる一言に、SNSでは再び火がついた。《無理やり批判している》《もう引退したほうがいい》といった声が並び、「偏向解説者」との批判が相次いだ。

過去にも田﨑氏は「公明党は高市氏のことを好きではなかったでしょうね」と発言し、感情的な表現が“印象操作”と捉えられた経緯がある。評論の域を超えた主観的な語り口は、ネット上では即座に敵味方を生むトリガーとなるのだ。

柴田淳氏――「媚び発言」で性差別批判が噴出

この連鎖に加わったのが、シンガーソングライターの柴田淳氏(48)である。

28日午前、テレ朝NEWSが報じた「高市首相がトランプ大統領にノーベル平和賞推薦状を手渡す方向で調整」という記事を引用し、Xにこう投稿した。

《こうやって男に散々媚びてきたんだろうな。使えるものはなんでも使ってね》

さらに《世界の中心で王に媚びる》《日本の歴史を捨て、プライドなど無いここまで媚びへつらう人間だと、ご自身で世界中に宣伝なされた》と投稿を重ね、最後には《命かけて全身全霊で媚び売ってる。ただの権力に擦り寄るみっともない人。世界中がドン引きしてるよ》とまで書き込んだ。

この一連の投稿が波紋を呼び、《同じ女性として悲しい》《女性が努力しても“媚び”と言われるのは差別》《性別で政治家を貶めるのは時代錯誤》といった反発が殺到。

政治的スタンス以前に「女性軽視」「人格攻撃」との批判が相次ぎ、投稿は“炎上”状態に。柴田氏の発言は、女性が権力に近づくことを“媚び”と結びつける古い固定観念を想起させ、SNS時代の倫理的感度の高さを突きつけた。

SNS時代の「粗探し構造」――誰もが炎上予備軍

浜田氏、田﨑氏、柴田氏――いずれの発言も、内容そのものより「言葉のニュアンス」が独り歩きし、批判の対象となった。共通するのは、SNSにおける「切り取り」「即拡散」「過剰反応」の三拍子だ。

かつては新聞やテレビが“編集”を担っていたが、今や発言者自身が一文の重みを管理しなければならない。言葉の前後が削がれ、感情的な断片だけが独走する時代。視聴者や読者は、その断片から“粗探し”を始める。

政治部記者は語る。

「支持率の高さや政治的ムードが一方向に偏っているとき、その流れに逆らう言論は燃えやすい。今の日本では“高市アゲ”が主流のため、少しでも懐疑的に見れば“敵”とみなされる。言論の自由は形式的にあるが、実質的には同調圧力が強まっています」

一方で、発言者側にも自覚が求められる。解説と批評の境界、主観と分析の線引き、言葉の強度――これらを誤ると、瞬時に“攻撃的”“差別的”と受け取られるリスクがある。

「粗探し社会」で問われる言葉の責任

SNSは民主的な言論空間を拡張した半面、「発言の軽さ」と「責任の重さ」を同時に増幅させた。

浜田氏の慎重な分析も、田﨑氏の皮肉も、柴田氏の激情も、すべてが“粗探しの標的”となる社会。その裏には、発言者の立場だけでなく、受け手の感情もまた政治的に分断されている現実がある。

言葉は、今やナイフにも盾にもなる。発信する者はその鋭さを自覚し、受け取る者は冷静な目を持たねばならない。

誰もがSNS上で発言者となりうる時代、「粗探し社会」を生き抜く鍵は、言葉の“文脈”を読み解く力にある。