結婚式用ドレスが“使用済み”に?SNSで共感と違和感が交錯

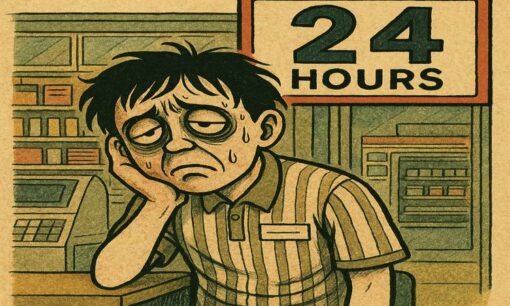

「AV女優が着たウェディングドレスなんて着たくない」。この率直な投稿が、X(旧Twitter)上で大きな論争を呼んでいる。投稿主の女性は、自身の結婚式の後撮りで着る予定だったドレスを、AV女優・三上悠亜がイベントで着用していたことを知り、「心が折れた」と胸中を明かした。

ドレスは特定のスタジオが保有するオリジナル衣装で、レンタルでは他に代替がないという。投稿者は撮影に向けて小物も自分で用意し、撮影コンセプトも練っていただけに、「事前に知っていれば契約しなかった」と困惑を隠せない様子だった。

「神聖なドレスにアダルトな印象」批判の声、背景に何が

SNSでは共感の声が相次ぎ、「AV業界の人に神聖な衣装を貸すのはセンスがない」「モザイクをかける職業とウェディングの象徴は真逆」といった意見が並んだ。「嘔吐しそう」という極端な表現や、「ブーケ形電マでも出せば?」と皮肉を込める投稿も見られ、議論は過熱している。

中でも注目されたのは、「AV女優をドレスモデルに使うな」という怒りの声と、「嫌ならキャンセルすればいいだけ」と冷笑する立場の明確な二極化だった。

擁護派は「職業差別では」と反論、構造的な議論に発展

一方で、「三上悠亜は何も悪くない」「差別的発想ではないか」とする反論も多い。「AV女優だからという理由だけで拒絶するのは人権侵害につながる」という視点や、「ドレスの意味は着る人が決めるもので、前に誰が着たかは本質ではない」といった意見も寄せられた。

ある投稿者は「これは私的感情の問題であって差別ではない。だが、AVという職業への偏見が強い社会構造が根底にあるのは事実」と冷静に論じた。

スタジオ側にも責任論 “誰のための衣装か”問われる対応

議論の矛先は、ドレスを貸与したスタジオの運営方針にも及んでいる。「起用すれば炎上すると予見できるのに、なぜ貸したのか」「ウェディングという演出上の神聖さに配慮がなさすぎる」といった批判が相次いだ。

性産業とファッション業界が交差する場面では、ブランドやスタジオが“誰のために”衣装を提供するのか、その意図と配慮が問われる。特に“唯一の思い出”を形にする婚礼衣装においては、個人の感情が極めて繊細に反応する。

「ドレスの価値は誰が決める?」社会的記号としての象徴性

本件は、単なる炎上事例ではなく、ウェディングドレスという記号がいかに社会的意味を持ち、誰の視線によって価値づけられているかを映し出す一件となった。

神聖な意味合いを重んじる者、自由な表現の場を尊重する者、どちらの立場も一定の理がある。だが、職業や過去の活動によって人を一律に判断する風潮が存在する限り、この種の論争は今後も続くだろう。

「清らかさ」とは何か、「汚れ」とは誰が定義するのか――。ウェディングドレス一着をめぐる騒動は、現代社会の寛容性と、イメージの境界線を浮き彫りにしている。

海外ではどうか?AV女優とブランドの“解放的”共存戦略

今回の騒動がここまで炎上する背景には、日本特有の“神聖”と“アダルト”の明確な分離意識があると指摘されている。対照的に、欧米諸国、特にアメリカやフランス、イタリアといったファッション産業が根付く地域では、AV女優がファッションやエンターテインメント分野で積極的に起用される事例が少なくない。

たとえば、米国ではかつて人気ポルノ女優のサーシャ・グレイが映画や音楽活動に進出し、2010年代にはファッション誌『VOGUE Italia』や『L’Officiel』にも登場。彼女はその知的な語り口と自己プロデュース能力で「過去の職業を武器にした知的アイコン」として評価を受けた。

また、イタリアのランジェリーブランド「La Perla」は2017年のキャンペーンで、元ポルノ女優のクララ・モルガンを起用。ブランド側は「リアルな女性の官能性と自己肯定感」を表現する狙いだと説明し、セクシャリティをポジティブに見せる演出が話題を呼んだ。

欧州やアメリカでは、AV業界出身の人物が“タブー視される存在”というより、“社会の多様性を象徴する一つの顔”として活用される風潮がある。ブランド側も「炎上リスク」よりも「話題化と価値の再定義」に重きを置いており、時に物議を醸すことすら計算に入れた戦略的プロモーションとして展開される。

日本社会の“線引き”に問われる視点の更新

それに対し、日本社会では依然として性風俗産業に属する女性への線引きが根強く残っており、「聖」と「俗」の融合は倫理的反発を招きやすい構造となっている。

今回のケースでも、ウェディングドレスという“清らかさ”を象徴する衣装に「アダルト」の文脈が重なったことで拒否反応が生じた。だが、この価値観自体が絶対的なものではなく、文化や時代によって流動的であることは、海外の先行事例が如実に物語っている。

「誰が何を着るか」ではなく、「なぜそれを問題と感じるのか」を再考する契機として、本件はある種の社会的問いを私たちに投げかけている。