木製模型からミニ四駆、そして教育用ソーラーカーまで。世界を魅了したプラモデルの原点と進化

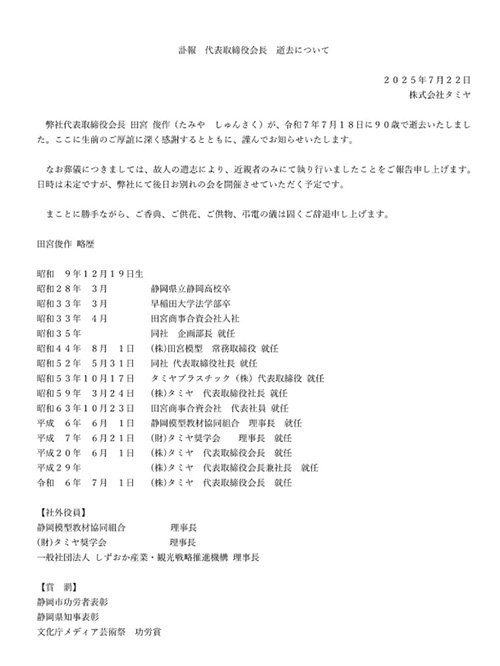

模型メーカー・株式会社タミヤの代表取締役会長で、日本におけるプラモデル文化の礎を築いた田宮俊作(たみや・しゅんさく)氏が2025年7月18日、静岡市内で死去した。90歳だった。同社は今後、お別れの会を開催する予定だという。

国産プラモデル黎明期からの挑戦者

田宮氏は1934年に静岡市で生まれ、1958年に早稲田大学法学部を卒業後、父・義雄氏が創業した田宮商事合資会社に入社した。当時は軍艦や戦車などの木製模型を手がけていたが、戦後の日本でプラモデルが登場すると業界は大きな転機を迎える。

「最初の攻撃はパンサー戦車だった」。昭和37年(1962年)正月、田宮氏はプラモデル事業の第一弾としてドイツのパンサー戦車のキットを開発。モーターを内蔵し、布団や砂場でも走行可能という実用性とリアルさが、子どもたちの心を掴んだ。ここからタミヤの“走る模型”の歴史が始まった。

ボックスアートと品質で世界に認められた「タミヤブランド」

プラモデルは、切る、削る、貼るという手仕事を通じてものづくりの楽しさを伝えるツールであると同時に、芸術性と精密さを競う文化でもあった。田宮氏は、小松崎茂、上田毅八郎、高荷義之ら著名イラストレーターと協業し、パッケージの箱絵を「ボックスアート」として確立。模型が単なる遊び道具ではなく、アートとしても評価される世界を創り出した。

1964年発売のホンダF1マシンの1/12スケールモデルは、海外の模型市場でも高く評価され、「タミヤ=品質」というブランド価値を確固たるものにした。

ミニ四駆が再び“模型”を家庭に呼び戻した

1970年代後半、テレビゲームの台頭によりプラモデル市場は大きな打撃を受けた。だが田宮氏はここでも原点回帰を選んだ。「小学生でも夢中になれる模型を」として開発されたのが、四輪駆動の電池駆動模型・ミニ四駆である。

単純な構造でありながら、工具を使った組み立てや改造を通じて、子どもたちにものづくりの感動を再び届けた。1980年代末から1990年代後半にかけて全国で巻き起こった「ミニ四駆ブーム」は、今もタミヤ主催の大会が毎週開催されるほどの人気を保ち、家族ぐるみの趣味として定着している。

「子どもたちは遊びの天才だと思いました」と田宮氏は語る。自ら考え、競い合い、失敗して学ぶ――ミニ四駆はそのすべてを内包した“教育ツール”としても再評価されている。

ホーキング博士も認めた“教材としての模型”

1991年には、世界初の太陽光発電で走るソーラーカーのプラモデルを発売。年間20万台を超える大ヒットとなり、銀座でこのモデルを購入したのがあのスティーヴン・ホーキング博士だったとされる。

これを機に、タミヤはギアやリモコン、センサーなどを使ってロボットや車両を作る「教材キット」シリーズを開発。学校や科学館、さらには海外の教育現場でも活用されるようになった。1990年には、サウジアラビア王立学校で社員がミニ四駆を用いた工作授業を実施した。

デジタル時代でも「手で作る」ことの意味

2007年に開発されたカムプログラムロボットでは、差し込むバーによって動きを“プログラム”できる仕組みを導入。タミヤの模型は、遊びながら論理的思考力を鍛えるSTEAM教育の先駆けとなっていった。

田宮氏は、常に“デジタル時代にアナログを作る意味”を問い続けた。「手を動かし、考え、工夫してつくること」が、ものづくりの根幹であるという信念は、ミニ四駆にも教材キットにも、そしてタミヤブランドすべてに宿っている。

生涯を模型とともに

2008年に会長職に専念した後も、2017年に娘婿の田宮昌行社長が死去したことを受けて社長職に復帰。2024年6月に再び社長職を退任するまで、実質的にタミヤを牽引し続けた。

プラモデルを文化に高め、教育に転化し、世界に伝えた田宮俊作氏の功績は、日本のものづくり史に刻まれた金字塔である。90年の生涯を通じ、常に“子どもたちの夢中”に向き合い続けた氏の遺志は、これからも世界中の模型ファンの手の中で生き続ける。