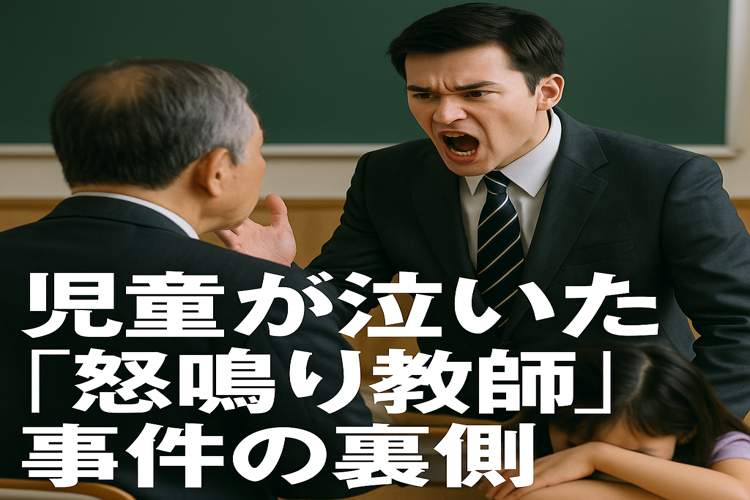

児童が泣き、校長が凍りついた

5月のある日、相模原市立小学校の教室で前代未聞の光景が広がった。小学3年生の子どもたちの前で、若干23歳の男性教諭が、61歳の校長に向かって怒声を浴びせたのだ。児童は怯えて泣き出し、教室の空気は一瞬にして凍りついた。さらに翌月には「先生が来週から休むのはいじめられたからだ。いじめた先生の話は聞かないように」と児童に吹き込み、職場の秩序は崩壊。教育委員会は減給1カ月の処分を下した。

表面的には一人の未熟な教員の異常行動。しかし掘り下げれば、教育現場が抱える「人材難」「過重労働」「待遇不満」という三重苦が、若手をここまで追い込んだとも読める。

有識者が指摘する「感情の転嫁」と組織対応の甘さ

心理学者の舟木彩乃氏(筑波大博士・カウンセラー)は、今回の怒鳴り声を「コントロールを失った感情の爆発」と評する。対立相手ではない校長に怒りをぶつけるのは“感情の転嫁”であり、児童に「特定の先生の話は聞くな」と指示するのは教育者として致命的な逸脱だとSNSで警告する。さらに「こうした訴えを初期段階でどう扱ったのか、組織の初動対応も問われる」と付け加えた。

大阪教育大学の小崎恭弘教授(元校長)は「学校は閉じられた空間で密な人間関係が築かれる。ときに一つの事象が爆発的なトラブルに発展する」と解説。つまり今回の暴走は、背景に積み重なった関係性の歪みがあったと指摘する。

特定非営利活動法人LightRing.の石井綾華代表も「教育現場は慢性的な人手不足で、若手に過大な負担がのしかかる。職場が健全だったのかを見逃してはならない」と訴える。個人の問題ではなく構造的な病理なのだ。

「誰でも合格」時代に現場は崩れる

定年退職した元教員はこう嘆く。「成り手が減り、本来なら合格できなかった層が採用されてしまう。講師もまた質が落ち、問題を抱える人が増えている」。現場は人材の質を確保できず、緊張の糸が切れたときに今回のような事件が起きる。

実際、教員採用試験の倍率は近年低下を続け、かつての「狭き門」から「誰でも受かる時代」へと様変わりしている。現場は疲弊し、若手は支えを得られないまま孤立していく。

休日も潰れる「聖職」の現実

そもそも教員の業務は多岐にわたりすぎている。授業準備や部活動指導に加え、膨大な事務作業、保護者対応、さらに休日にも研修や勉強会への参加を求められる。プライベートの時間はほとんどなく、若手ほど心身をすり減らす状況に置かれている。

「聖職」とされるがゆえに、ある程度の自己犠牲が当然視されてきたが、給与水準がそれに見合うものとは言いがたい。元教員は「ここまで多忙で私生活も犠牲にしているのに、待遇は決して高給ではない。これでは志願者が減るのも当然だ。教育は国の根幹を成すのだから、思い切った改革が必要だ」と訴える。

国の統計(文科省「学校教員統計調査」)によると、小学校教員の平均給料月額は32万円台、中学校33万円台、高校35万円台にとどまる。諸手当やボーナスを含めた年収は600万台半ばとされるが、超過勤務手当は一切支払われない。長時間労働に見合うとは言い難く、優秀な人材が集まらない最大の理由の一つになっている。

教育は国の根幹、改革を先送りできるか

退職した元教員は「教育は国の根幹。思い切った改革が必要だ。せめて高給で報いなければ誰も担い手はいなくなる」と語気を強めた。政府は2025年6月に改正給特法を成立させ、教職調整額を一律4%から10%へ段階的に引き上げる予定だが、実効性は未知数だ。

相模原の「怒鳴り教師」事件は、一人の異常行動で片付けるにはあまりに重い問いを突きつけている。教員不足と過重負担、待遇の不備。この三つの綱が同時に切れれば、教育の土台そのものが崩壊する。