化粧品大手・資生堂が2月10日に発表した2024年12月期連結決算(国際会計基準)で、最終損益が108億円の赤字に転落した。2020年のコロナ禍以来、4年ぶりの赤字である。

発表当初は「免税店不振」や「中国での消費減速」が主因とされていたが、実際にはブランド戦略の硬直化が大きな要因なのではないか、という厳しい指摘が業界内外から相次いでいる。

赤字転落の背景にあるブランド戦略の硬直化

今回の最終赤字について、NewsPicksなど各媒体によると、2021年に投資ファンドへ売却したブランドの回収不能リスク(128億円計上)や免税店事業の不振が直接の要因だという。特に中国依存度が高い免税店向け販売は、景気後退と現地メーカーの台頭により大幅に落ち込み、利益率が悪化した。

一方で、最近人気を集める「SHIRO」などの化粧品メーカーには訪日客が殺到し、“インバウンドが戻りつつある”との見方もある。こうしたトレンドの変化に対応できなかったことが、資生堂の赤字転落をより深刻なものにしているとの見方は根強い。

実際、ラグジュアリー領域ではエスティローダーやディオールと正面対決を余儀なくされ、中価格帯では韓国・中国系ブランドに食われるという構図が長く続いている。高付加価値路線をひたすら維持してきた結果、ボリュームゾーンを軽視する形になり、価格帯やブランドポジションが「宙ぶらりん」になっているという声が業界内外から上がっている。

はたして、この責任は誰にあるのだろうか。

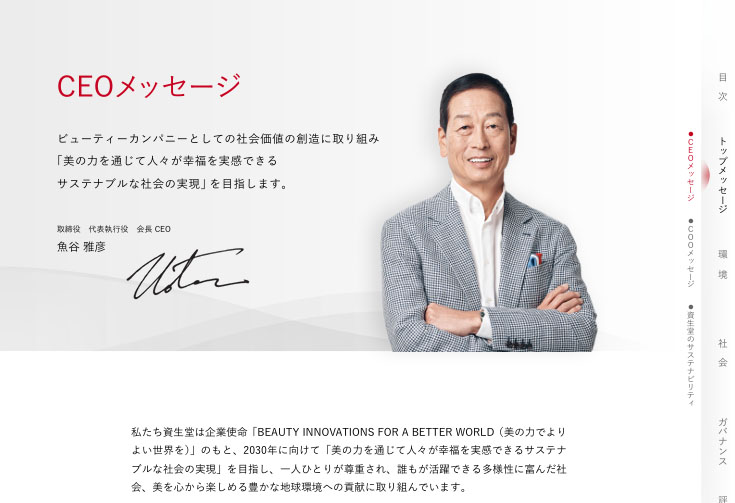

「魚谷体制」がもたらした光と影

外部出身の“プロ経営者”登用

魚谷雅彦氏は2014年、初の外部出身者として資生堂の社長CEOに就任し、公用語の英語化やグローバル人材の積極起用など大胆な改革を打ち出してきた。日本コカ・コーラでの社長経験などを活かし、売上や株価の向上に一時は貢献したと評価される。

しかし、その成長の原動力は中国市場の拡大やインバウンド需要による「外部要因」の面が大きかったともいわれる。21年以降、中国での競争が激化すると同時に、同社の業績は急落。社内外から「強みを自ら崩していないか」と疑問の声が出始めた。

伝統的な「共存共栄」の否定と社内分断

過去の報道によると、魚谷体制は「プレミアム路線」強化の一方で、ドラッグストアや個人経営の化粧品専門店と築いてきた「共存共栄」の販売体制を揺るがす施策を相次ぎ打ち出したという。典型例が、高価格帯ブランドをECで値引き販売した際に起こった専門店からの猛反発である。

カウンセリング販売を重視し、共にブランドを育ててきた小売サイドの切実な声に対し、トップ主導で短期的在庫処分を優先したことで、社内でも賛否が割れた。ある元役員は「資生堂が築いてきた販売文化を壊し、結果としてブランド価値まで損なっているのでは」と懸念を示す。

日用品事業の売却と「利益相反」の指摘

さらに、2021年には「TSUBAKI」「uno」など人気の高い日用品ブランドを投資ファンドのCVCキャピタル・パートナーズに売却する大なたを振るった。業績全体に占める利益率は低めだったとはいえ、知名度・集客力がある日用品を切り離すことで、消費者との接点が減少し、ブランド全体としての裾野が狭まる懸念が指摘されていた。

メディア報道では、CVCの日本最高顧問である藤森義明氏が資生堂の社外取締役でもあった点について、「利益相反にあたらないか」との指摘が出ており、企業統治の観点からも波紋が広がった。

社章変更にまつわる意識の断絶

従来、椿の花をあしらった“花椿マーク”は社の象徴とされてきた。しかし、魚谷氏は就任後まもなく英字の「SHISEIDO」表記への変更を決定し、社員やOBの間では「伝統・歴史への理解が乏しい」との戸惑いが今もくすぶっている。

ある現役社員によると、花椿の二輪のうち一輪は「感謝」を表していたが、「今の資生堂は両方とも上を向き、周囲への配慮を忘れてしまっているのでは」という声も聞かれる。

今後の資生堂に求められるもの

このように、外部人材が築いてきた「魚谷体制」には短期的な数値目標達成の成果もあったが、長年培われた企業文化やブランド価値との摩擦も顕在化し始めている。10年にわたる福原体制が築いた土台を魚谷氏が変革し、それがコロナ禍や中国市場の変調と重なって大きく揺らいだ――そうした見方が社内外で強まりつつある。

1月に藤原氏が代表執行役社長COOからCEOへと昇格し、魚谷氏は退任を迎えたいまこそ、日本有数の化粧品メーカーとして再び成長軌道に乗せられるか、ブランドの再構築と市場多角化をどう実行に移せるか、重要なタイミングと言える。

しかし、藤原憲太郎・代表執行役社長COOは10日の決算会見で「必要な厳しい決断を行い、収益構造を再構築する」と語るにとどまった。

“逆張り”で巻き返しを図る必要性

苦境に陥っている資生堂だが、どのような戦略が考えられるのだろうか。SNSで面白い意見があったので紹介する。TH planの魚住裕典代表は「ラグジュアリー偏重から方向転換し、大衆市場向けの新ブランド開発など“逆張り”の発想が必要」と指摘。

資生堂が再生を図るには、従来の「ラグジュアリー信仰」から脱却し、市場の変化に柔軟に対応する戦略が求められる、と。その一つの方向性として、中価格帯市場への再進出が挙げられる。近年、韓国コスメがZ世代を中心に支持を集めているが、資生堂はそこに自社の研究開発力を掛け合わせることで、高機能スキンケアを手頃な価格帯で提供するブランドを打ち出すことができるだろうと見ているようだ。

また、資生堂の原点とも言える「日本の国民的化粧品」としての立ち位置を再確認することも重要だ。インバウンド需要が回復傾向にある中、日本ブランドとしての誇りを前面に押し出し、老舗の伝統技術とのコラボレーションなど、日本ならではの魅力を活かした商品開発を進めるべきだろう。例えば、京都の茶舗と組んだ抹茶スキンケアや、伝統的な和漢素材を活用した製品などが考えられる。

さらに、免税店(トラベルリテール)事業に対しても単に依存をやめるのではなく、新たな視点で活用する道がある。空港限定のコレクションを強化し、免税店を“実験場”と位置づけることで、短期間での市場テストを行い、成功した商品をグローバル展開する戦略が有効だ。こうした逆張りの発想をもとに、資生堂がブランドの再構築を進められるかどうかが、今後の業績回復の鍵を握るのかもしれない。少なくとも、日本人が思う資生堂らしさは回復できそうなシナリオだ。

高付加価値と大衆向けの“二刀流”を実現し、国内外で改めて消費者の支持を得られるかどうか、はたまた全く違う道があるのか、今後の動向に注目が集まっている。