福岡を拠点に展開する外食チェーン「ウエスト」は、九州を中心に180店舗を展開し、近年では海外進出も果たしている。特に、うどん業態では地元の人々に親しまれ、焼肉業態や居酒屋業態など多角的な展開も特徴的だ。競争の激しい外食業界で、なぜウエストは支持を集め続けているのか。その秘訣と、今後の戦略を探る。

創業の背景と成長の軌跡

九州福岡と言えば、料理が美味しく、容姿端麗な人が多い、他府県から見れば、魅力的な街にうつることで有名だ。もつ鍋や新鮮なイカ、鶏カワ串、屋台でのとんこつラーメンなど名物は多いが、福岡人に必ずといっていいほど、最後に案内されるのが、彼らのソウルフードと言われる、うどんがやわやわな「ウエスト」だろう。

関東人からしてみると、コシのないうどんなんて、何が美味いのか皆目わからず、期待も何もせずに食べてみるのだが、これがたしかに美味いことに驚くのだ。で、その様を見て、アテンドしてくれた福岡人も笑顔になってその日は解散というのが、毎回毎回福岡に行っての一連の流れになりがちな、そんなうどん屋だ。

その歴史は1966年にさかのぼる。当初はドライブインとしてスタートし、高度経済成長期の新しいライフスタイルの先駆けとして注目を集めた。その後、複数の店舗が集合した「ウエスト味の街」を展開し、寿司、ラーメン、とんかつ、焼き鳥、天ぷらなど多様な食のニーズに対応した。

しかし、競合の増加により「味の街」業態の採算が厳しくなり、利益率の高い「焼肉」と「うどん」の独立展開へと舵を切る。1989年、北九州市に焼肉店を出店し、その後うどん業態も拡大。これが奏功し、ウエストは「焼肉とうどんの店」としてのブランドを確立した。

挑戦を続ける経営戦略

1. 地元密着型の経営

ウエストは地域密着型の経営を徹底し、地元の味を守りつつ、時代のニーズに適応している。焼肉業態では九州のブランド牛を取り入れ、うどん業態では出汁にこだわることで、地域の食文化を支えている。

2. 失敗を恐れないチャレンジ精神

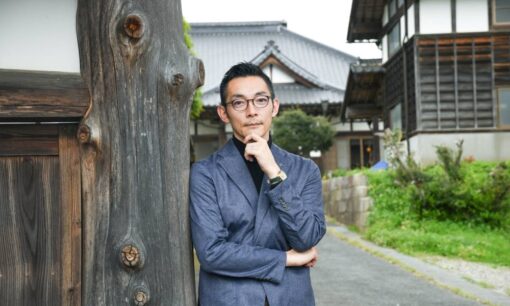

ウエストはステーキハウスやカレー店、焼き鳥店、果てはサウナまで、多様な業態に挑戦してきた。しかし、そのすべてが成功したわけではない。だが、社長の若山和夫氏は「失敗しないと成功しない」と語り、チャレンジを続ける姿勢を貫いている。

最新の挑戦として、高級仕出し弁当「博多寿栄松」

ウエストは2023年、新たな事業として高級仕出し弁当ブランド「博多寿栄松」を立ち上げた。ステーキやすき焼き、生姜焼きなど肉料理中心の7種類を用意し、包装紙にもこだわることで企業や自治体の会議・総会・接待向けに販売を開始した。「ウエスト」の名前を一切出さず、新ブランドで新たな客層を開拓しようとしている。

DX推進とセルフサービス店舗の導入

ウエストは物価高騰や人件費増加に対応するため、最新の店舗「ウエスト吉塚駅前店」で完全セルフサービスを導入した。セルフオーダー端末の導入や公式アプリの拡充により、効率化を進め、低価格帯を維持する狙いがある。

うどん×居酒屋戦略で夜の売上を強化

ウエストは夜間営業の売上向上を狙い、居酒屋メニューを充実させた。福岡名物の「もつ鍋」はうどんの出汁を活用し、2人前580円という低価格で提供。その他にも、丸天や唐揚げ、生ビールやハイボールを格安で提供する戦略が成功し、業績を回復させている。

未来の展望:1ダラーピザへの挑戦

ウエストはRKBオンラインの取材で、次なる挑戦として、ニューヨークで流行する「1ダラーピザ」に着目している。「失敗するかもしれないが、挑戦しなければ成功はない」と若山氏は語る。ウエストの挑戦は、今後も続いていくだろう。

まとめ

ウエストは、地元に根ざした経営を続けながらも、積極的な新規事業展開で市場を開拓している。庶民派のイメージを保ちながらも、高級仕出し弁当やDX化、セルフサービス化といった革新的な試みに取り組んでいる。その挑戦の歩みが、今後どのような形で実を結ぶのか、注目されるところだ。