2025年8月9日、マクドナルドのハッピーセットで配布されたポケモンカードが、予定された3日間を待たず初日で在庫切れとなった。原因は、カードを目当てにした転売目的の大量購入だ。全国の店舗では早朝から行列ができ、1人5セットまでの購入制限にもかかわらず、複数店舗を回るなどして制限を回避する行為が相次いだ。

SNSには、ハンバーガーやドリンクが手付かずのまま放置された写真が数多く投稿され、食べ物を粗末に扱う行為への批判が殺到した。中には、購入後すぐにゴミ箱へ廃棄する様子を撮影した動画も拡散。フリマサイトでは、定価500円前後のセットに付属するカードが数千円から1万円以上で出品されているケースも確認されている。

食品廃棄量と転売市場の“見えない数字”

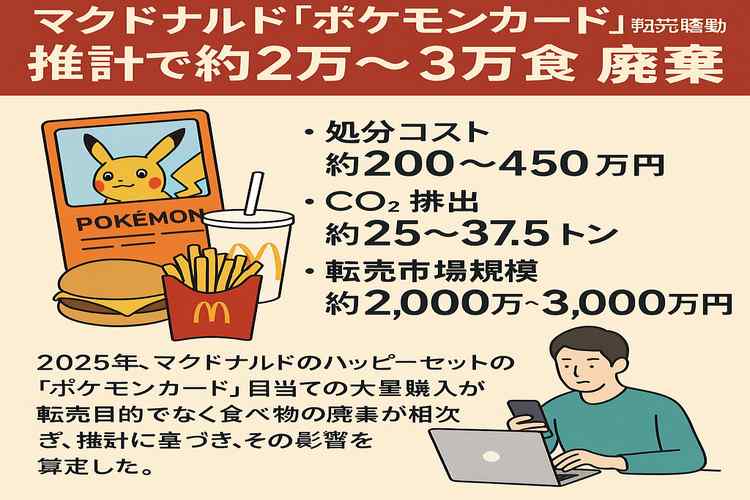

今回の騒動で発生した食品廃棄量は、推計で約2万〜3万食分に及ぶ。算定方法は、日本マクドナルドの国内店舗数約2,900店のうち、騒動の影響があった店舗を3分の1(約1,000店)と仮定し、1店舗あたり20〜30食が廃棄されたと見積もったものだ。この廃棄に伴う処分コストは推計200〜450万円(1食あたり100〜150円で計算)。

さらに、農林水産省の指標である「食品廃棄1kg=約2.5kg-CO₂」を用い、ハッピーセット1食の重量を約0.5kgと仮定すると、推計25〜37.5トンのCO₂が排出されたことになる。

※あくまで推定値であり、実際の店舗やメニュー構成により数値は変動する。

一方、転売市場も規模は小さくない。発売初日のフリマサイト出品数をサンプル調査し、数千件の出品と平均落札価格3,000〜3,500円を掛け合わせると、推計市場規模は約2,000万〜3,000万円に達する。

店舗の現場で何が起きていたのか

午前6時。東京都内のある店舗前には、まだ薄暗い歩道に20人ほどの列ができていた。先頭の男性は折り畳み椅子に腰掛け、スマホでフリマアプリの相場を確認している。「このカードは初日が勝負」と笑みを浮かべる姿に、すでに商売としての空気が漂っていた。

開店と同時に列は一気に店内へ。トレイの上にはハンバーガーやポテトが積み上がり、袋に詰められて次々と持ち帰られていく。ある店員は本紙の取材に「レジで“袋はいらない”と言われると、ほぼカードだけが目的だと分かる。残った食品は戻しても売れず、そのまま破棄になることもある」と声を落とした。

その日の午前10時過ぎ、母親と並んで来店した小学生の男の子は、レジ前で「もう配布は終了しました」と告げられ、声を詰まらせた。母親は「前の日から楽しみにしていたのに…」と悔しさを隠さない。列の端でその光景を見ていた高齢女性は、「うちの孫にも買ってやりたかった。大人が子どもの楽しみを奪うなんて」と小さくつぶやいた。

50年前から続く構造的課題

この構造は決して新しいものではない。1970年代には仮面ライダースナック、80年代にはビックリマンチョコで同様の「おまけ目当て大量購入・食品廃棄」問題が社会問題化した。違うのは、当時は地域内で完結していた現象が、現在はSNSとフリマアプリを通じて全国規模・国際規模で展開していることだ。中国のSNSには、日本のポケモンカードを代理購入し、食品は廃棄する「代購サービス」まで登場している。

企業の対策とその限界

マクドナルドは今回、メルカリと連携し、転売品削除や購入制限など過去最大規模の対策を実施した。しかし現場対応の差や制限回避の抜け道が残り、販売開始前から出品されるケースも見られた。対策は法的拘束力を持たないため、実効性には限界がある。

消費行動や転売問題に詳しい経営コンサルタントは「店内飲食限定販売、本人確認の徹底、子ども同伴販売、事前予約制の組み合わせが必要」と指摘する。一方で「売上と話題性を重視する企業側にとって、厳格な制限は販売戦略と衝突する」とも語る。

消費者に求められる意識変化

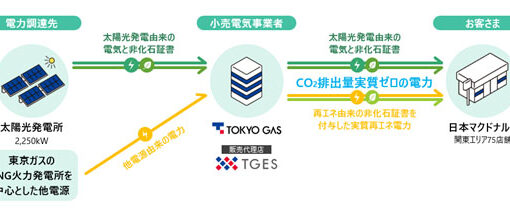

マクドナルドは公式サイトで「食品ロス削減」を掲げるが、今回の事態はブランド価値と社会的責任の両立の難しさを浮き彫りにした。本来の「子どものハッピー」を取り戻すためには、企業の販売戦略の見直しとともに、消費者が転売品を買わないという選択を徹底する必要がある。