推定5〜6万人。中退率は5〜10%(日本人高校生は約1%)で、2025年1年間で3千〜5千人程度が中退することが見込まれる——。

この数字は、日本在住の「外国ルーツの高校生」たちに関する統計データの一部と、そこから推測されるものです。

学力格差や情報格差、そして経済的困難さや社会的支援不足など、多数の問題が混ざり合っての結果ではありますが、問題の根本近くに働きかけるのに必要なのは、「もっと多くの人たちの関心」なのかもしれません。

■ 「Rootsプロジェクト(外国ルーツの高校生支援事業)」とは?

2025年3月最後の土曜日、外国ルーツの高校生が、訪問先企業での1Day体験を軸に、その準備や振り返り、そして今後の自身のキャリアについて学んだことや考えたことを発表する「Roots(ルーツ)インターン活動報告会」(認定NPO法人カタリバ主催、認定NPO法人多文化共生教育ネットワークかながわ協力)が、神奈川県立川崎高校にて開催されました。

2019年に認定NPO法人カタリバ(以下、NPOカタリバ)がスタートした「Rootsプロジェクト(外国ルーツの高校生支援事業)」は、国籍を問わず、両親またはそのどちらか一方が外国出身である日本在住の子ども・若者を対象としたキャリア支援プログラム。

NPOカタリバスタッフの約半年間に及ぶ伴走を得ながら、学生たちは自身と日本社会とのつながりを見つめ直し、未来を主体的にデザインすることへの意欲を高めてもらいます。

また、その一方で、自社の通常業務からは見えてきづらい社会構造的な課題に気づく機会をインターン受け入れ企業に提供し、同時に、日本の未来をリードするであろう次世代の価値観に触れていただけるものです。

この日、Rootsインターン生およそ20名は、翌月から神奈川県立高校に入学予定の外国ルーツの子どもたち約60人を交え、6〜7人から成る小グループに分かれて自身の学びを発表。

その後、スタッフやインターン生たちを迎え入れた企業の参加者も一同に介し、約100名を前にインターン生たちに修了証書が手渡されました。

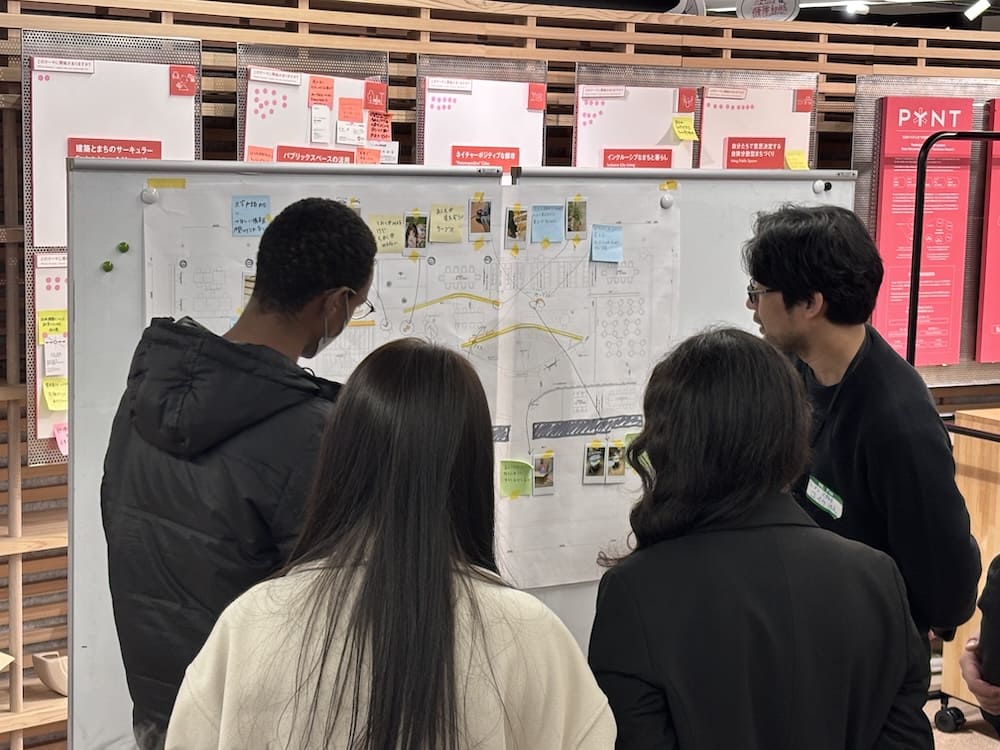

■ 「インクルーシブな空間のアイデアを考える」日建設計での体験

「社会に、『ここに、積極的に殻を打ち破りチャレンジしようとしている高校生たちがいますよ』と、もっと広く知って欲しいですよね。

彼ら彼女たちが未成年で、外国ルーツという特性もあるので、発信には一定の慎重さが必要なのは理解していますが、それでも、あまりにも彼らの存在に光が当たる機会が少な過ぎると思います。こうした活動の実態を知れば、応援したいという企業人はたくさんいると思いますから。」

こう語るのは、株式会社日建設計の冨木昌史(とみきまさし)氏です。

冨木氏は、NPOカタリバの別プロジェクト「全国高校生マイプロジェクト」でのボランティア活動をきっかけに「Rootsプロジェクト」にも関与、インターン生たちの日建設計での1Day体験「インクルーシブな空間のアイデアを考える」を支援しました。

そしてインターン活動報告会では、参加インターン生に笑顔で修了証書を手渡していました。

筆者が修了証書を手にした学生の一人に「日建設計でのインターンはどんな経験でしたか?」と声をかけてみると、「楽しかったし、建築のことは全然知らないことばかりだったけどたくさん学びました」という答えが返ってきました。

「もともとは建築じゃなくてデザインに興味があります。でも、少し設計に近いところもあるのかもなって思いました。社員の人たちが楽しそうに仕事しているのもいいなって思いました。」

■ 外国ルーツの高校生たちの職業観と社会観

「日本ルーツの高校生」と比べ、外国ルーツの高校生たちの中には、長時間のアルバイトをしながら学校に通う者が少なくありません。中には、家計を支える中心的存在となっている生徒もいます。

アルバイト先は、ファストフード店、コンビニエンスストア、ファミリーレストランなどが多く、そこでのコミュニケーションはアルバイトやパート社員同士のものが中心となり、1Day体験訪問先での企業社員のやり取りとは異なるタイプのものが多いであろうことは想像しやすいものです。

「アルバイトの勤務シフトを組む店舗リーダーや店長からすれば、『シフトを組みやすい人』——つまり、『少々無理の効くアルバイト』の方がありがたいし重宝しますよね。さらに、彼らが金銭面からなかなか辞めにくいという状況にあることを理解している人もいます。

また、高校生たちもそうした状況を理解していますし、その中で『本当はテスト前くらいもっと勉強に時間を取りたい』と思っていても、埋まらないシフトを率先して引き受け、面倒な仕事も嫌な顔せずに引き受けているわけです。

その方が、時給を上げてもらいやすし、クビも切られづらいからと。そうやって日常的に『アルバイトのシフト』と学業のやりくりに四苦八苦している学生も少なくないのです」。

RootsプロジェクトをリードしているNPOカタリバのスタッフは、こう話します。

カタリバとは別団体で外国ルーツの子ども・若者の支援に長年携わっている筆者も同感です。

「仕事はお金を稼ぐためのものであってそれ以上でもそれ以下でもない」という、仕事における(数多くある中の1つに過ぎない)価値観に触れ続けているうちに、それを内面化している高校生が増えているのではないでしょうか。

さらに言えば、「自分たちを搾取する構造に生きている」と感じる高校生たちが増えていけば、その社会の未来はどんなものになるのでしょうか…。

上記は、あくまでも筆者の想像でしかありません。しかし、外国ルーツの若者が増えているという日本社会の実態を踏まえれば、私たち大人にできることはなんなのかを、改めて考えてみるときなのではないでしょうか。

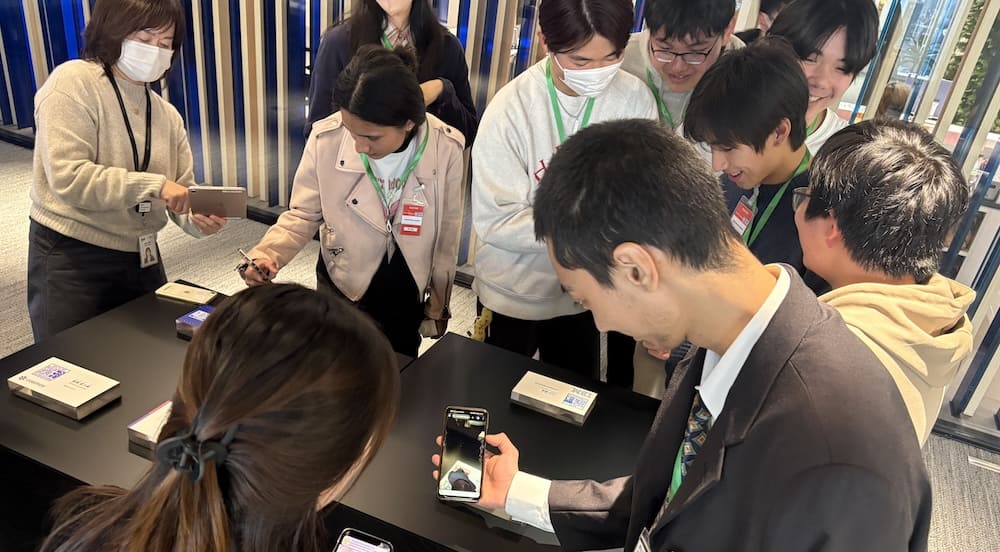

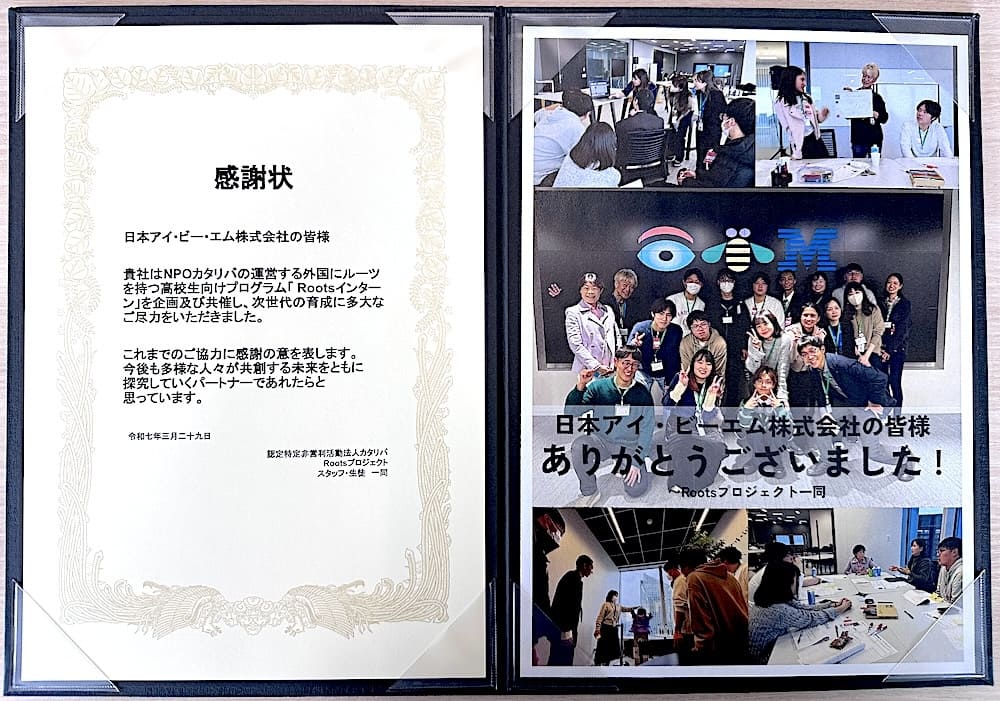

■ 「お気に入りのアプリをもっと良くしよう」日本アイ・ビー・エムでの体験

再び、2025年3月29日のインターン活動報告会に舞台を戻しましょう。

この日、筆者はインターンを受け入れた日本アイ・ビー・エムの担当者として報告会に参加し、会場に来ていた5名のインターンと2月の1Day体験以来の再会をしました。

活動報告を直接聞くことができたのは5人のうちの1人だけだったのですが、その後、別の高校生の発表動画や資料をシェアしていただき、観ることができました。

1Day体験で10名の高校生たちに実施してもらったのは、お気に入りのスマホアプリやウェブサービスを利用しているとき「自分の感情がどのように変化しているか」を分析してグラフにしてもらうワークと、「それをさらに良いものにするには、どんな機能を追加したらよいか」を考えてもらうワークです。

その後、小グループに分かれて、エンジニア、デザイナー、人事、編集者、法務を担当している5名の日本アイ・ビー・エムの社員たちへのインタビュータイムを実施しました。

社員の中には外国ルーツの者も数名おり、彼らの職業観や仕事に対するスタンスは、同じバックグラウンドを持つ者として高校生たちに大きな刺激を与えたようでした。

以下、高校生たちの報告会での発表や資料で印象的だったものをいくつかご紹介します(なおテキストは筆者が編集しています)。

- 目の前にある仕事だけではなく、その前後にも意識を向けることが、仕事をより良いものとすることがよくわかった。自分もそれを実践していきたい。

- ソフトウェアを作る仕事に就きたい。そのためにどんなことを勉強していけばいいかはっきりしたので、改めて情報系の大学への進学準備を進めている。

- 職業人生を意義深いものとするには、自分が「何を好きなのか」「何に達成感を感じるのか」を理解することがとても大切なのだと思った。

- 自分の言いたいことを完結に、完璧な日本語で伝えられる外国出身の社員の方に衝撃を受けました。とてもうらやましかったです。目標ができました。

- 日本にもこんなにも多様性を認める会社があることを知りました。オフィスのデザインも良く心地よい環境で、こういう会社で働けるようになりたいと思いました。

これは…恥ずかしいのでここだけのナイショ話ですが、6人の高校生たちにそれぞれ表彰状を読み上げて手渡す際、彼・彼女たちの嬉しそうな顔にグッときて、少し泣きそうになりました。

■ 未来に向けて | 高校生たちの積極性に応え、ともに学びあう

報告会後に、日建設計の冨木氏と、NPOカタリバ「Rootsプロジェクト」スタッフの方たちとで行った「振り返り会」で聞いた話をいくつか紹介します。

冨木氏が一番驚いたのは、高校生たちの積極性だったそうです。

「日本文化の中に身を置き、アニメやゲームなどが好きな彼らと共通の話題を見つけるのは難しくないと思います。私たち大人も、負けじと彼らの積極性に応えたいですよね」という冨木氏の言葉に、筆者も深く頷きました。

また、今回のインターン活動報告会の参加者は関係者だけでしたが、タイミングや内容によっては広く地域住民の方などにも参加を呼びかけることもあるそうで、NPOカタリバが大切にしている「子どもたちとともに学びあう」という基本的な考え方に賛同いただける方であれば、大歓迎とのことでした。

なお、外国ルーツの若者支援事業を行っているのは、NPOカタリバだけではありません。地域行政が発行している広報誌やウェブページなどには、さまざまな団体による取り組み紹介やボランティア参加の呼び掛けなどが記載されていることもありますので、ぜひ意識の片隅に置いておいてください(ちなみに、筆者が長年ボランティアをしているのは「社会福祉法人さぽうと21」という団体です)。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もしお時間とご興味があれば、外国ルーツの高校生たちが自ら発信している「体験記」も読んでみてください。

NPOカタリバ「Rootsプロジェクト」で活動するユースたちの声。

当たり前のちがいから、学ぶ楽しさや豊かさを