「自分で退職を言えない」「辞めさせてもらえない」といった悩みを抱える若者を中心に利用が広がる退職代行サービス。その最大手の一つ「退職代行モームリ」の運営会社「アルバトロス」が、弁護士法違反(非弁行為、非弁提携)の疑いで警視庁の強制捜査を受けた。報酬を得る目的で、退職希望者を違法に弁護士へあっせん(紹介)していた疑いである。急成長する退職代行業の”闇”に、警視庁がメスを入れたのだ。

急成長中の「モームリ」に強制捜査の衝撃

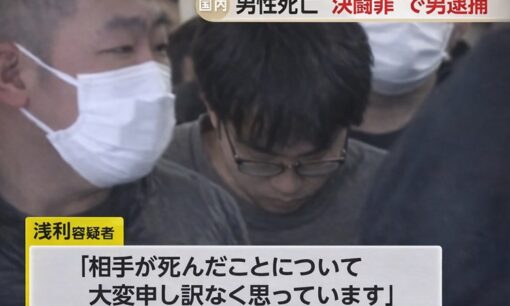

退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京都品川区)が、弁護士法違反の疑いで、22日午前に警視庁による家宅捜索を受けた。捜索対象となったのは、同社本社をはじめ、提携していたとされる都内の複数の法律事務所にも及んでいる。

この強制捜査は、アルバトロス社が報酬を得る目的で弁護士資格を持たないにもかかわらず退職を希望する依頼者を弁護士に紹介し、その見返りに紹介料などの金銭を受け取っていた疑い(非弁行為・非弁提携)が強まったためである。警視庁は、押収した資料を分析し、違法なあっせん行為の実態解明を進める方針だ。

「モームリ」は、2022年3月のサービス開始以来、電話やLINEなどを活用し、24時間365日対応を謳ってきた。公式サイトによると、その実績は累計4万件以上の退職を確定させているという。帝国データバンクによると、同社の2025年1月期の売上高は約3億3000万円で、2期連続の大幅な増収を記録するなど、まさに退職代行業を代表する急成長企業であった。

主なサービスは、依頼者に代わり勤務先に「退職の意思」を伝えることで、料金は正社員で2万2000円、パート・アルバイトで1万2000円と設定されている。しかし、今回の捜査は、この”退職の通知”という代行業務の枠を超え、法律に関わる交渉が必要になった際に、依頼者を弁護士に紹介するプロセスに違法性が潜んでいた可能性を示している。

捜査の焦点「非弁行為」とは何か?

今回の家宅捜索で容疑の核となっているのが、「非弁行為(ひべんこうい)」および「非弁提携」と呼ばれる弁護士法に抵触する行為だ。一般消費者には聞きなれない言葉だが、これは法律サービスの公正な提供を守るための非常に重要なルールである。

法律で禁じられた「非弁行為」の定義

弁護士法第72条は、弁護士でない者が「報酬を得る目的で、法律事務を取り扱い、またはこれらのあっせんをすること」を禁止している。これが、いわゆる「非弁行為」だ。

この条文で禁じられている行為は、大きく分けて二つある。

1. 法律事務のあっせん

報酬を得る目的で、法律事務(交渉や訴訟など)の仕事を、弁護士ではない者が、弁護士に紹介したり周旋したりすること。今回の「モームリ」の捜査容疑は、主にこの「あっせん行為」にあたる。同社が退職希望者を弁護士に紹介する見返りに、弁護士からキックバック(紹介料)を受け取っていた疑いが持たれている。

2. 法律事務の取り扱い(代理交渉)

残業代の請求、パワハラによる慰謝料の交渉、退職金の増額交渉など、法的な権利義務に関わる交渉を、弁護士でない者が依頼者に代わって行うこと。退職代行サービスでいえば、単に「退職の意思を伝える」行為は合法とされるが、会社側と「交渉」に入ると、この非弁行為に当たる可能性がある。

なぜ非弁行為は厳しく禁止されているのか

なぜ、法律の専門家ではない者が法律事務に関わることを、弁護士法はそこまで厳しく禁じているのだろうか。それは、依頼者である一般消費者の利益を守るためだ。

法律は専門知識を要する領域であり、知識が不十分な者が介入すれば、依頼者が本来主張できるはずの権利を主張できず、かえって不利益を被る恐れがある。また、弁護士が紹介者の言いなりになる形で報酬を支払う「非弁提携」の状態になると、「法と証拠に基づいた公正な判断」がゆがめられる可能性も生じる。

弁護士は、依頼者の利益を最大化するため、法律と倫理に基づき職務を遂行する義務がある。無資格者に報酬を支払って顧客を紹介してもらうという行為は、その弁護士の独立性を損ない、結果的に依頼者の権利を危険にさらしかねないため、弁護士法は弁護士側がこうしたあっせんを受けることも禁じているのである。

退職代行サービスと「非弁」の境界線

退職代行サービスへのニーズは近年急速に高まっている。就職情報会社マイナビが2023年10月に公表した調査では、23年6月以降の1年間に転職した人のうち、16.6%が退職代行サービスを利用していたというデータもある。これは、退職時の精神的ストレスを避けたい、会社から退職を引き止められる、といった状況を背景に、特に若者世代で広く受け入れられている実態を物語っている。

しかし、退職代行サービスは、その性質上、常に「非弁行為」との境界線上に立たされている。

東京弁護士会は、昨年11月に「退職代行サービスと弁護士法違反」と題する注意喚起文を公表している。この文書によると、退職代行業者が、本人に代わり「これまで支払われていない残業代」や「パワハラの慰謝料」、「退職金」といった金銭的な問題について会社側と話し合うことは、典型的な非弁行為となる可能性がある。「モームリ」側は公式サイトで、「当社は(退職意思の)『通知』に徹しているため、違法性は一切ございません」と謳っていた。しかし、捜査関係者によると、警視庁は「モームリ」が単なる退職通知だけでなく、「残業代の請求」など法律に関わる交渉を実際に行っていた可能性、または交渉が必要になった顧客を報酬目的で弁護士に斡旋していた実態を捜査の過程で把握しているという。

警視庁は、長年の業務の中で、法律交渉が発生した際の「弁護士への紹介」が、営利目的のあっせん行為として、弁護士法に違反していたとみて、立件の可否を慎重に判断していく方針のようだ。

まとめ

退職代行サービスは、労働環境の改善や、退職にまつわる精神的な負担を軽減する点で、一定の社会的意義を持つ。しかし、そのサービスが、法律のルール(弁護士法)を逸脱し、営利優先で依頼者の権利を危険に晒すようなものであってはならない。今回の警視庁による強制捜査は、急成長を遂げた退職代行業に対し、法律の原則と公正なサービス提供の重要性を改めて問う、大きな転換点となることは間違いないだろう。

参照:退職代行サービスと弁護士法違反(東京弁護士会)