ABCマートが、俳優の榎本加奈子氏と畑野ひろ子氏を社外取締役に選任する方針を明らかにした。急激に変わる消費者との関係性に、企業は今、何を経営に取り込もうとしているのか。

「選ばれる理由」が見えなくなったブランドたち

2025年春、ABCマートは大きな経営判断を下した。価格競争の最前線で成長を遂げてきた同社が、新たな戦略の軸に据えたのは「共感力」という言葉だった。

同社は4月21日、俳優であり実業家でもある榎本加奈子氏と、モデル・俳優として長く生活者と接点を築いてきた畑野ひろ子氏の2名を、社外取締役として選任する方針を発表。5月27日の株主総会での承認を経て、正式に就任する運びとなる。

この人事の裏には、業界を越えた複雑な文脈がある。EC化の波、若年層の購買行動の変容、そしてコモディティ化する店舗体験──。「安い」だけでは選ばれない今、企業に必要なのは“生活者に語りかける力”だ。

今回の2名の起用は、その“語り手”を、企業経営そのものの中に迎え入れる試みでもある。

榎本加奈子・畑野ひろ子氏の「実務性」はどこにあるのか

表舞台での知名度だけが選任理由ではない。両氏はいずれも、自己表現と生活者ニーズの接点を言語化・企画・実行してきた経験を持つ。

榎本加奈子氏は、俳優業引退後、飲食業を中心としたサービス企業を起業・経営し、2024年まで代表取締役を務めた。その間、複数店舗の立ち上げや従業員マネジメントに加え、エリアマーケティング、メニュー開発なども手がけたとされる。“共感”を商品価値へ翻訳する実務感覚を備えている。

一方の畑野ひろ子氏は、モデル・俳優としてのキャリアを経て、2014年に自身のライフスタイルブランド「WILL GARDEN」を立ち上げた。彼女の強みは「花を飾る」「食卓を整える」といった生活の細部に共感を込める“編集力”だ。マスから個へ、個から関係性へ──。そうした変化を自ら体現してきた経験は、企業が今求めるブランディング文脈に通底する。

「ブランド」は機能や価格では測れない時代へ

マーケティング調査会社カンターによる2024年のレポートでは、Z世代において「自分の価値観に合うブランドかどうか」を重視する傾向が、購買要因の第2位に上昇している。

つまり、購買行動が“共感”に基づいて起きるようになった現代では、ブランドは機能や価格の総和ではなく、**「自分ごととして感じられるかどうか」**が重要になる。企業にとっても「語る」より「誰が語るか」が問われるフェーズに移行しつつある。

ABCマートのような全国展開型チェーンが、画一的な店舗・商品戦略だけで生き残るのは難しくなっている。だからこそ、生活者の目線を経営会議に持ち込む構造が必要だった。今回の人事は、そうした“企業内の感性多様化”の試みとも言える。

海外では経営に著名人が“入る”のが当たり前になりつつある

この動きはグローバルで先行している。

リアーナ氏の「Fenty Beauty」は、人種や肌色の多様性に配慮した製品戦略でLVMHと並び称される存在となった。彼女は単なるプロデューサーではなく、マーケティング・商品開発・広報までを巻き込む**「思想経営の体現者」**だった。

女優グウィネス・パルトロウ氏の「Goop」は、オーガニックウェルネスの代名詞として急成長したが、成功の裏には「ライフスタイルを論理として編成し、顧客と共有できる能力」があった。自身の生活と企業の方向性を重ねるスタンスは、ブランドと消費者との新たな関係構築のモデルとなった。

日本においても、ワークマンがYouTuber「サリーさん」を社外取締役に起用した事例は象徴的だ。彼女の発信力と生活知見が、購買層の変化にリアルに応答しうる資産と捉えられた。

経営戦略とガバナンスの「緊張関係」を乗り越えられるか

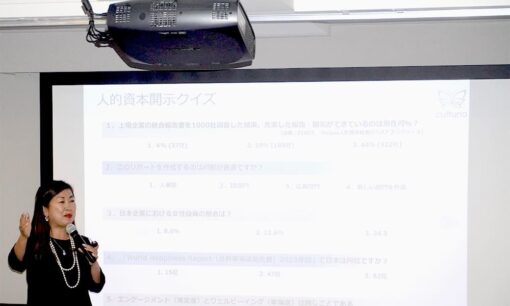

ブランドの“語り部”を社外取締役に迎えるという選択は、共感資本時代における企業の象徴的な挑戦といえる。ただし、上場企業にとって社外取締役は単なる“イメージ戦略”ではない。企業統治の要として、法的・制度的な重みを持つ存在である。

社外取締役には、会社法や金融商品取引法に基づく説明責任、経営判断への関与義務、利益相反の監視といった具体的な機能が求められる。たとえば企業買収や経営不正といった重大局面では、社内の利害関係に左右されず、独立した判断を下せることが求められる。

特に注目されるのは、ABCマートのこれまでの取締役会構成との比較である。同社はこれまで比較的、業界・金融出身者を中心とした“効率志向”のガバナンス体制を敷いてきたが、今回のような異業種出身者を複数同時に起用するのは、初めてのケースとみられる。

また、2023年度の有価証券報告書によると、同社は指名・報酬委員会をすでに設置しており、その構成と役割が今後の取締役起用の実効性に直結する。両氏がこの委員会にどう関わるか、あるいは特別なブランド戦略委員会のような形で機能を発揮するかは、注視すべき点となる。

さらに、近年はESG・サステナビリティに関連した指名基準の多様化も求められており、性別・職業・ライフスタイルなど多様な背景を持つ取締役の登用が株主側からも期待される傾向にある。

それでもなお、「ガバナンス強化」と「ブランドの共感性向上」はしばしば緊張関係にある。生活者視点の柔らかさと、統治機能の厳格さ――その両立を図るには、企業側の設計力と、任命された側の実効性あるコミットメントが欠かせない。

今回の人事は、その「綱渡り」にあえて挑む構図でもある。これは一過性の演出ではなく、経営体制そのものを再設計しようとする表明と見るべきだろう。

「誰が語るか」で選ばれる企業へ ABCマートの挑戦

今回の人事は、単なるイメージ刷新ではない。ブランドが社会との接点を持つために、企業構造そのものを再設計しようとする意思の表明である。

“選ばれる理由”が価格や利便性ではなく、共鳴できる価値観に変わった今、企業は何を失い、何を獲得しようとしているのか。ABCマートはその問いに対して、「誰と共に語るか」「どんな視点で語るか」で勝負しようとしている。

それは同時に、すべての企業にとっての問いでもある。自社のブランドは誰とつながっているのか? 経営に共感はあるか?

そして、その“語り手”は、会議室の中にいるだろうか。