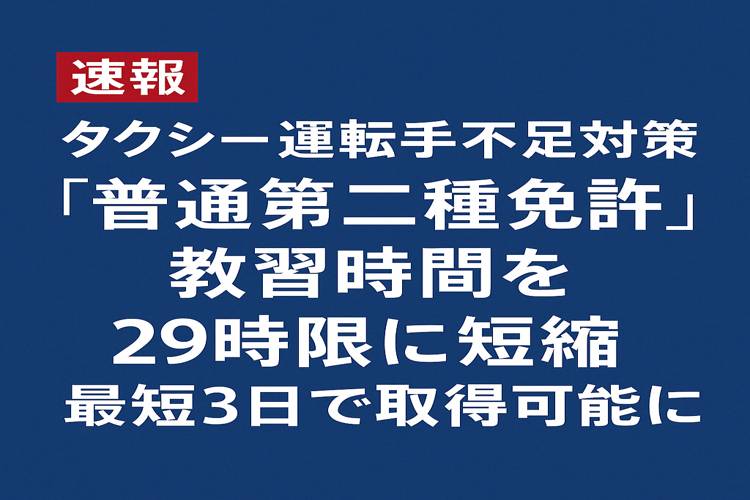

タクシー人手不足対策で免許制度を見直し

警察庁は2025年9月1日付で、タクシーやハイヤーの運転に必要な「普通第二種免許」の教習時間をこれまでの40時限から29時限へと大幅に短縮する方針を決定した。これにより、教習所によっては最短3日間で免許取得が可能となる見通しで、深刻化するタクシー運転手不足の解消を狙う。

警察庁によると、全国のタクシー運転手は2022年度時点で約24万人。過去10年間で約12万人が減少しており、特に地方では高齢化による人手不足が深刻な問題となっている。これに対し、全国ハイヤー・タクシー連合会などからは、教習期間の短縮を求める要望が寄せられていた。

「経路設定」の教習を廃止 実態に即したカリキュラムへ

今回の見直しでは、学科教習が19時限から17時限、技能教習が21時限から12時限にそれぞれ短縮される。技能教習の中でも、これまで必須とされてきた「経路の設定」教習が廃止されたことが特筆される。

この背景には、都内のタクシー会社の95%がカーナビや配車アプリを活用しており、従来のようにドライバーが道を完全に把握する必要性が薄れている現状がある。警察庁はこうした実態を踏まえ、「技術よりも現場の実用性を重視した見直し」と位置づけている。

また、今回の制度改正では、大型・中型仮免許の失効者に対して、教習所で仮免取得前に行われる一部の教習を免除する措置も盛り込まれた。

半年間の実証を経て制度改正へ 意見公募も実施予定

この見直しは、2024年9月から半年間にわたり実施された教習カリキュラムの実証試験をもとに決定された。警察庁はそれぞれ異なる教習時間で2つのグループに実施し、効果を検証した上で、今回の制度改正に踏み切った。

正式な施行に先立ち、政府は4月18日から5月17日まで、パブリックコメントを政府のホームページ上で受け付ける予定で、広く国民の声を反映させるとしている。

二種免許保有者の高齢化が進行 若年層の参入促進が急務

警察庁の統計によれば、普通第二種免許の保有者数は2021年時点で約168万人に上るが、そのうち65歳以上の高齢者が約51%を占めている。このような高齢化の進行は、タクシー業界における人手不足の一因とされており、若年層の参入促進が急務となっている。今回の教習時間短縮は、若年層の参入を後押しする施策として期待されている。また、2022年5月からは、普通第二種免許の受験資格が「1年以上の運転経験かつ19歳以上」に緩和されており、若年層の参入が促進されている。

さらに、2024年2月には、特定地域での運転手となるために必須だった「地理試験」が廃止され、免許取得のハードルが下がっている。これらの制度変更により、若年層の参入が促進されることが期待されている。

しかし、依然としてタクシー業界の人手不足は深刻であり、さらなる施策が求められている。今後は、労働条件の改善やキャリアパスの明確化など、若年層が魅力を感じる環境整備が必要とされている。また、ライドシェアの普及や自動運転技術の進展により、タクシー業界の構造自体が変化していく可能性もあり、柔軟な対応が求められる。

SNSでは冷ややかな声も 制度の根本見直し求める声多数

一方、SNS上では今回の見直しについて、「タクシードライバーにならない理由は教習時間ではなく、低賃金や長時間労働、不安定さにある」との指摘が目立つ。「免許取得をハードルと捉える人は少数派では」との声もあり、労働条件の抜本的な改善が求められている。

また、「ライドシェアは普通免許で運転できるのに、タクシーは二種免許が必要なのは時代遅れ」といった指摘や、「一定期間無事故・無違反の普通免許所持者に二種免許を自動交付してはどうか」との代案も散見された。

「二種免許」という制度の再考を促す契機に

今回の制度見直しは、確かに一歩前進ではあるが、ドライバー不足という構造的課題の本質的な解決には至らない。近年は配車アプリの普及やナビゲーションシステムの高性能化により、運転技術そのものへの要求は大きく変わっている。加えて、自動運転レベル4の技術も各地で実用化に向けた動きが進むなか、「道を覚える力」を重視した教習体系の意義は問い直されている。

制度疲労を起こしている「普通第二種免許」制度そのものを再設計し、実態に即した柔軟な運用が可能な仕組みづくりこそ、今求められている。