広島県廿日市市の宮島でカキの成育不良が深刻化している。夏場の猛暑による海水温の上昇が原因とみられ、宮島漁協では全体の6割がへい死。2月に予定されていた恒例の「宮島かき祭り」も、新型コロナウイルス禍から5年連続で中止となった。

観光客の増加が見込まれる中、生産者たちは危機感を募らせているという中國新聞の報道がSNSで広く読まれている。

ただ、SNSでは温暖化による現象という理由もさることながら、業者の塩ビ利用の問題も指摘されている。いったいどういうことなのか。

「この道20年になるが、これほど死んだのは経験がない」宮島漁協のマルアキ水産・樋口努取締役は顔を曇らせる。水揚げしても殻が開いた状態のものが多く、特に大きいサイズのカキが死んでいるケースが目立つという。同社は仲卸業者への出荷のほか、個人や飲食店への直販も行っており、需要の高まる年末には例年より受注を制限せざるを得なかった。「来年以降をどうするか不安はあるが、試行錯誤で対応するしかない」と語る。

新型コロナ禍前には2日間で約4万人が訪れた「宮島かき祭り」も昨年に続き中止。宮島漁協の丸本孝雄組合長は報道の中で「宮島といえばカキという観光客も多く、歯がゆい」と肩を落としていた。

カキ養殖業者の対応策は?今後の対策を模索

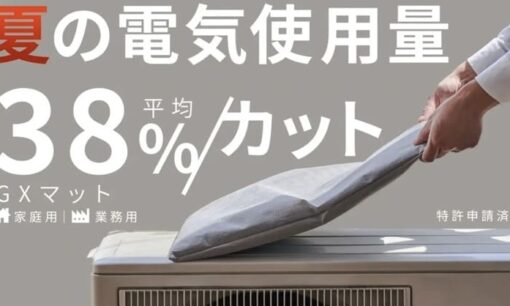

カキの「大量死」は今季、宮島に限らず広島県内各地で報告されている。水産技術研究所廿日市庁舎の松原賢氏は「昨夏以降、高温が長く続いたため、カキが例年より多く放卵・放精を繰り返し、体力を消耗した可能性がある」と指摘。「水深を下げて養殖するか、養殖場所を移すかが対策として考えられる」としている。

カキの大量死を受け、養殖業者は今後の対応を模索している。一部では、水深を深くすることで水温上昇の影響を緩和する試みが進められているほか、養殖場の移動を検討する動きもある。また、育成期間を調整することでカキの負担を減らす取り組みも行われている。

SNSでは「養殖業者の環境負荷」にも批判の声が相次ぐ

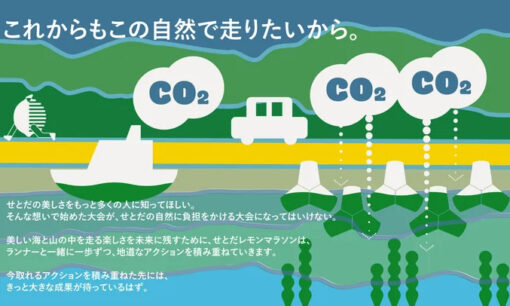

一方で、SNSではカキの大量死の背景にある環境問題にも注目が集まっている。特に、広島のカキ養殖業者が使用している塩化ビニール(塩ビ)パイプがマイクロプラスチックとして海を汚染しているのではないかとの指摘が相次いでいる。

「カキの養殖業者は海を私物化して利益を出しているのに、環境負荷への責任は取らないのか。広島の海では養殖に使われた塩ビパイプや発泡スチロールが大量に流れ着き、海岸が汚れている」「他県では塩ビパイプの使用を廃止しているのに、広島はまだ続けている。結果的に海洋汚染を助長しているのでは?」といった声が目立つ。

また、宮島周辺の海岸には、漁業活動で排出されたカキ殻が山のように積まれているとの批判もある。「宮島の裏側なんて、牡蠣殻がぼた山のように積み上げられている。適切な処理をせず、結果的に環境を汚しているのでは」との意見も投稿された。

カキの大量死は気候変動の影響とされるが、SNSでは「これは温暖化ではなく、養殖業者の自業自得ではないか」といった辛辣な意見もみられる。養殖のあり方を見直すべきだとする意見もあり、「海水温の変化を機に、より環境負荷の少ない養殖方法や、別の魚介類の養殖に転換すべきでは」との指摘もあがっている。

温暖化による影響は広島に限らず、日本各地で広がっている。「宮城では高温の影響で秋刀魚が取れなくなった一方で、伊勢エビが獲れるようになっている」といった事例もあり、養殖業のあり方を根本から見直すべき時期に来ているのかもしれない。