岡崎彩咲陽さんの声が届かなかった理由とは

神奈川県川崎市で、行方不明となっていた20歳の岡崎彩咲陽さんが白骨化した遺体で発見された事件は、県警の初動判断が「事件性なし」であったことから、対応の遅れが致命的な結果を招いた。警察はなぜSOSに気づけなかったのか。

背景には、神奈川県警という組織の構造的な限界と、幹部の統治責任の欠如がある。

人身安全対策課は市民の命を守る最前線

ストーカーやDV、行方不明者、家庭内暴力など、直接命や身体の危険に関わる事案は、警察内部では「人身安全事案」と呼ばれ、専用の部門である「人身安全対策課」が担当する。被害者の保護、加害者への接近禁止措置、再発防止、医療・福祉との連携など、多面的かつ迅速な対応が必要とされる分野であり、警察にとっても「最前線」の業務とされる。

SNSで拡散された“内部証言”──制度のひずみを告白

岡崎彩咲陽さん事件の発覚後、Xでは、神奈川県警関係者と見られる人物が投稿した内部告発めいたポストが拡散された。そこには、神奈川県警における人身安全事案への体制不備、そして他府県警との明確な構造の差異が記されていた。

(神奈川県警では)「ストーカーやDVは人身安全事案だけど、生活安全課防犯少年係の“防犯担当”が主管なんだ。

でも“防犯”は人身安全以外にも、犯罪抑止の企画立案、風俗営業や警備会社の許認可までやる。

大きな署でも3~4人しかいない。1人で全部を回すのは無理がある。

署からの報告を本部の“人身安全対策課”が受けるけど、彼らはまとめて指示を出すだけ。

警視庁や他県警では、各署の生活安全課の中に“人身安全対策係”を独立して置いているのに、

どうして神奈川県警にはそれがないのか。

のんびりした署でも1日に数件人身安全事案があって、書類も何十枚も書かされる。

現場を理解しない組織には、正直もう限界を感じる」神奈川県警の人身安全事案についての投稿(Xより)

この告白は多くの市民に衝撃を呼び、「神奈川県警では署員の担当領域が広すぎて、SOSが構造的に届かないのではないか」という疑念に火をつけた。

他府県との構造的な違い 見える体制、見えない体制

実際、愛知県警や警視庁では、「人身安全対策課」の中に複数の専門係が明記されている。たとえば愛知県警では「人身安全企画係」「ストーカー・DV対策係」「行方不明・保護係」などが存在し、それぞれに専任担当者が配置されている。

一方、神奈川県警本部では人身安全対策課の存在こそ確認されるものの、内部の係構成や人員体制は公開されていない。形式上の「課」は存在するものの、具体的な係がどのような人員で、どういった事案を担当しているかの情報は公開されていないのだ。さらに、県内の警察署では、投稿の内容通り、そもそも“人身安全対策係”という専門部署そのものが存在せず、防犯係が他業務と兼務しながら人身案件も抱えるという運用が常態化している可能性が高い。

この構造的差異は、実際の現場対応の質に直結する。「なぜ窓が割られても捜査が動かないのか」「なぜ警察はSOSを事件として受け取れなかったのか」。その答えは、この組織的欠陥が事実なのであれば、制度と人手の構造的ひずみにあったと言えるだろう。

実際に、重大事件への感度や初動対応の正確さに直結しているために、岡崎さんの失踪時に「事件性なし」と判断されたというシナリオが事実である場合、制度的不備の責任は誰が負うべきなのだろうか。

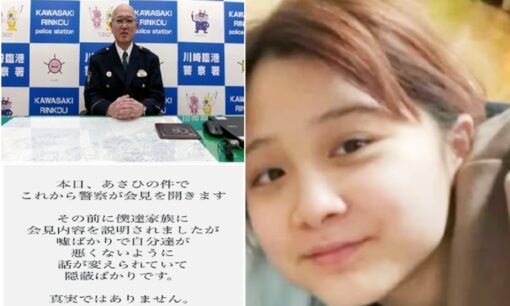

石崎弘志郎署長「現場主義」の限界と公の場からの退避

仮にこうした構造的な欠陥により、今回の事件が起きたことが事実として確定した場合は、現場で対応した警察官たちはもとより、川崎臨港署の現在の署長、石崎弘志郎氏の責任問題に発展することも必須だろう。

石崎所長は、熊本市出身。高校卒業後に神奈川県警に入庁し、刑事一筋で歩んできた叩き上げの警察官のようだ。現在の階級は警視。伊勢佐木署や小田原署、県警本部などを経て、中原署副署長を歴任。2024年3月に第62代川崎臨港署長に就任した。

就任時の挨拶では、地元タウン誌に「スマートな仕事はできない。不器用なぶん、泥臭くやる」と語り、現場を歩く姿勢を強調していたが、本件ではその「スマートな仕事のできなさ」がかえって組織的な指揮の欠如を招いたのではないかと勘繰りたくなる。行方不明届が出されてからも、署としての本格的な動きは遅れ続けたのだから、いったい、いつの時点で署長にまで話があがったのか、そこが今後問われることになるだろう。

さらに、事件発覚後に市民が川崎臨港署に抗議デモを起こした際、石崎署長は一切姿を見せず、「雲隠れ」状態にあったとの情報が入ってきている。署の前では抗議する市民の列が続く中、署内では複数の署員がバリケードを組むように入口を固めていた画像まで拡散されている。

本来「不器用で、泥臭い人」のあるべき姿としては、責任者として怒れる市民たちを鎮めるために市民の前に直接でて土下座謝罪し、事態の解決に遅まきながらも挑むことを約束することだったろう。市民に対峙する気概のないトップの姿勢を見るに、署長としての説明責任を果たしていないことは明白である。何より市民の信頼を失った警察署長で、地域の安全を守れるのだろうか。

さらにもう一人、責任が問われる可能性がある人がいる。

和田薫神奈川県警本部長 「正そうとした」理想と、現実の深い闇

神奈川県警本部長・和田薫氏だ。2024年8月に警察庁から着任。福島県警本部長や警察大学校副校長を歴任したキャリア官僚で、「使命感と緊張感で治安を守る」と就任会見で抱負を語った。

しかし、その直後から神奈川県警では不祥事が続出し、2025年初頭の3カ月間で14人が懲戒処分を受けた。これは前年1年間の処分件数12人を超える異常事態であり、和田氏が統治する警察組織の綱紀はすでに崩壊していた。

和田氏は2025年4月に行われた署長会議で143人の幹部を前に、「法律やルール、社会通念に違反する非違事案の防止こそが信頼回復の唯一の方策だ」と訓示し、倫理研修班の強化や勤務実態の把握を呼びかけていた。だが、現場にまでそれが届く体制は整っておらず、事件直後に浮かび上がった組織の機能不全は、「神奈川県警の闇は、想定以上に深かった」と評されるに至っている。

キャリア官僚にとっては、今回の事案は不運としか言えない問題だが、神奈川県警を所管することになったこと自体が不運であったと見定め、事態の責任を取ることもまた重要な仕事であるのだから、しかるべきタイミングで出処進退をとるのではないだろうか。

被害者の叫びはなぜ届かなかったのか

「殺されるかもしれない」。岡崎さんが残したメッセージは、明確なSOSだった。だが、その声は警察内部で握りつぶされ、初動判断は「事件性なし」。自宅の窓が割られ、ストーカーの疑いが明白であっても、神奈川県警は動かなかった。

被害者の命を軽視した対応、情報を公開しない組織、説明責任から逃れる幹部たち――。市民が今、問い直しているのは「なぜ警察は市民を守れなかったのか」ではなく、「この組織はそもそも、市民のほうを向いていたのか」という根本的な不信である。