コメの価格が高騰し続けている。昨年8月から9月にかけて発生した「令和の米騒動」を契機に、市場に出回る米の量が減り、消費者の負担は増す一方だ。この状況に対し、政府関係者や専門家の間では「投機筋の買い占め説」が浮上している。しかし、その真偽はどうなのか。様々な角度から、米価高騰の真相に迫る。

投機筋による買い占め説の浮上

江藤拓農林水産大臣は1月31日、「米はあると。(中略)どこかにスタックしていると考えざるを得ない」と発言し、さらに2月3日には「今回は、今まで米を扱ったことがないような人が参入している気配がある」と述べた。これが「投機筋による買い占め説」を後押しする形となり、世論の注目を集めている。

農水省によると、農協を含む大手卸売業者の集荷量が低下しており、通常の流通ルートから21万トンの米が消えているという。この数字を根拠に、「投機筋が米を買い占めている」との見方が強まっている。

卸売業者や、JA、政府などさまざまな犯人説が飛び出し、巷には、さながら名探偵コナンばりの推理をもってSNSをにぎわせている人が増えてきた。はたして、本当のところはどうなのだろうか。

JA農協の関与は?

JA農協が米価高騰を主導しているのではないかという指摘もある。減反政策の名残として、農水省は依然として主食用米の生産量を抑制する政策を続けており、JAはこれを利用して価格を維持しようとしている可能性がある。

実際、令和6年産米の相対取引価格(JA全農などと卸売業者との間の取引価格)は2万4665円と、令和4年産の1万3920円から1万円以上も上昇している。JAは米の流通を管理する立場にあり、「概算金」として農家から米を買い取り、卸売業者に供給する。この流れの中で、JAが市場に供給する米の量を調整することで、価格を高騰させている可能性がある。

卸売業者の動きと「マネーゲーム」

また、卸売業者の動きにも注目が集まる。SNSでは、「マネーゲームしているのは卸売業者」との指摘があり、業者が価格上昇を見越して米を抱え込んでいる可能性があるとする見方がある。農協よりも高値で米を買い取る業者が現れることで、流通ルートが変化し、結果的に市場への供給が減少しているのかもしれない。

農水省の責任は?

一方、政府が主導する米政策そのものが価格高騰を招いているとの批判も根強い。農水省は新たな水田政策として、「水田」を対象とする支援から「作物」を対象とする支援へと転換しようとしている。これにより、稲作農家が減少し、米の生産量が低下しているのではないかとの懸念が広がっている。

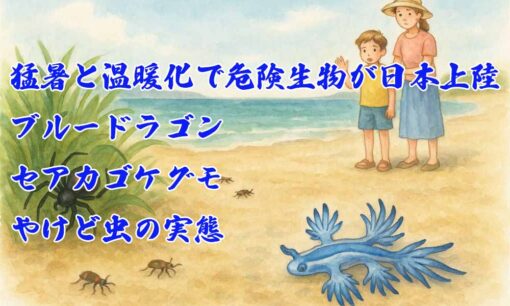

農水省は、昨年の米価高騰の原因について「猛暑による減産」「買い占めによる供給不足」を挙げているが、そもそも政府が需給調整に介入しなかったことが、今回の混乱を招いたのではないかという指摘もある。

結局のところ「犯人」は誰なのか?

複数の説が交錯する中、真相は一つではない可能性が高い。投機筋が価格高騰を狙って米を抱え込んでいるという説、JAが流通をコントロールし価格を維持しようとしている説、卸売業者が市場の変動を利用して利益を得ているという説、さらには農水省の政策がそもそもの元凶だという説──。

水田潰しを企てた農水省の政策がダメというのはほぼ間違いのない説と言われているが、ほかにも米不足が言われる中で消費者で買い占めに走った人が多いのも事実であり、意外と各家庭の食卓に眠っているというのも言われているところだ。また、業者や投機筋が虎視眈々と好機を狙っているというのもあるのだろう。

いずれにせよ、消費者の負担が増していることは間違いない。この状況を打破するためには、透明性のある流通と適切な政府の介入が求められるだろう。