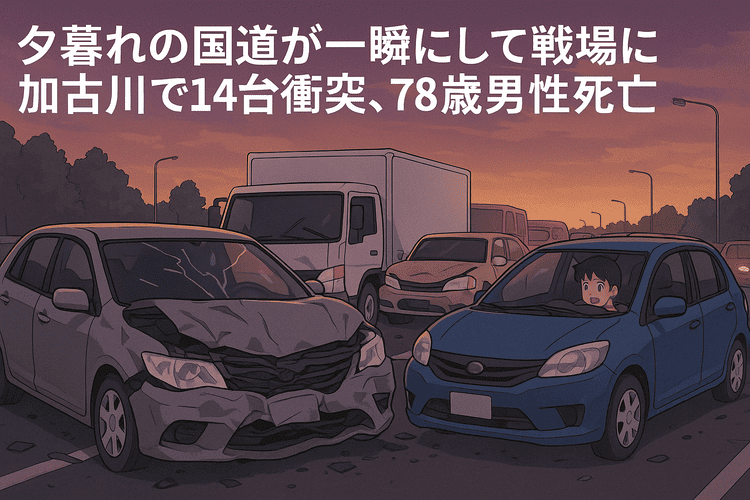

夕暮れが国道を包み込み始めた午後4時半。

兵庫県加古川市の国道250号線で、信号待ちの車列に突然、衝突音が響いた。

一台の乗用車が前方車両に突っ込み、金属音と悲鳴が交錯する。

14台が連鎖的にぶつかり合い、現場には焦げたゴムとオイルの匂いが漂った。

運転していた78歳の男性が死亡し、2~6歳の子どもを含む18人が重軽傷を負った。

何気ない日常が、一瞬で崩れ落ちた。

信号待ちの列に突入 加古川・国道250号で起きた“連鎖の悲劇”

事故が起きたのは加古川市加古川町友沢の交差点付近。

警察によると、無職の岡本年明さん(78)が運転する車が、信号待ちの車列に後方から突っ込み、前方の車に次々と衝突した。

計14台が巻き込まれ、岡本さんは車内から救出されたが、その場で死亡が確認された。

同乗していた男性が重傷、さらに2~6歳の子ども4人を含む18人が負傷した。

JR加古川駅から西へ約2キロ、夕暮れ時の国道は帰宅の車で混み合っていた。

(読売テレビ、共同通信によると)警察はブレーキ痕や車両の状態を調べ、体調急変の可能性も視野に入れて捜査している。

事故直後、現場には「信号が青に変わった瞬間に衝突した」と語る目撃者もいた。

混乱の中で、泣き声と救急車のサイレンが交錯した。

高齢ドライバー事故の増加が止まらない 生活と危険の狭間で

警察庁によると、2024年の交通死亡事故のうち、75歳以上の運転者が関与した割合は15%を超え、10年前から約1.4倍に増えた。

背景には、高齢化社会が生んだ“移動の格差”がある。

兵庫県東播磨地域のように公共交通の便が限られるエリアでは、車は生活の基盤だ。

買い物、通院、家族の送迎――運転をやめることは日常を失うことに等しい。

しかし、加齢とともに判断力や反射速度は確実に衰える。

“必要な運転”が、ある日突然、他者を傷つけるリスクへと変わる。

加古川の事故は、その矛盾を象徴している。

免許返納制度と自動運転技術 現実とのずれ

国は免許更新時の認知機能検査を厳格化し、サポカー(安全運転支援車)の導入を促進している。

しかし、自動車評論家は「検査を通過しても、実際の運転能力とは別。形式的な制度に過ぎない」と指摘する。

一方、自動運転技術は確実に進化している。

トヨタやホンダが実証を進める自動運転レベル3(一定条件下でシステムが走行を担う)は、2027年以降に普及の兆しを見せる。

だが、法整備・道路インフラ・地方自治体の受け皿は追いついていない。

「技術はあるのに、社会が受け止めきれていない」。この遅れこそ、現代日本の課題だ。

SNSにあふれる共感と怒り 「返納を義務化せよ」か「地方を見捨てるな」か

事故の報道を受けて、SNS上では議論が過熱した。

「もう運転年齢に上限を設けるべき」「家族が止めるべきだった」という怒りの声。

一方で、「車がなければ通院もできない」「返納は現実的でない」との切実な訴えも目立つ。

「被害者も加害者も、社会の中で生きている」――そんな投稿が多くの共感を集めた。

怒り、同情、そして無力感。

多様な感情が交錯する中で、誰もが気づき始めている。

これは“高齢者の問題”ではなく、“社会の選択”そのものだということに。

老いと車社会の共存へ 「運転しなくても生きられる社会」へ転換を

事故現場に残る黒いタイヤ痕。その先には、老いと社会の歪みが刻まれている。

しかし、悲劇を繰り返さない道は確かにある。

たとえば、自治体が主導する「免許返納後の移動支援制度」。

神戸市では高齢者向けにICカード交通補助を導入し、加古川市でも地域バス網の拡充が検討されている。

ライドシェアやAI配車システムの活用も現実味を帯びてきた。

技術が安全を支え、地域が移動を支える。

「運転を続ける社会」から「運転しなくても生きられる社会」へ。

その転換が、日本の交通安全の未来を決める。

夕暮れに沈んだ国道のタイヤ痕は、単なる事故の跡ではない。

それは、社会が次に進むための「問い」のかたちなのかもしれない。