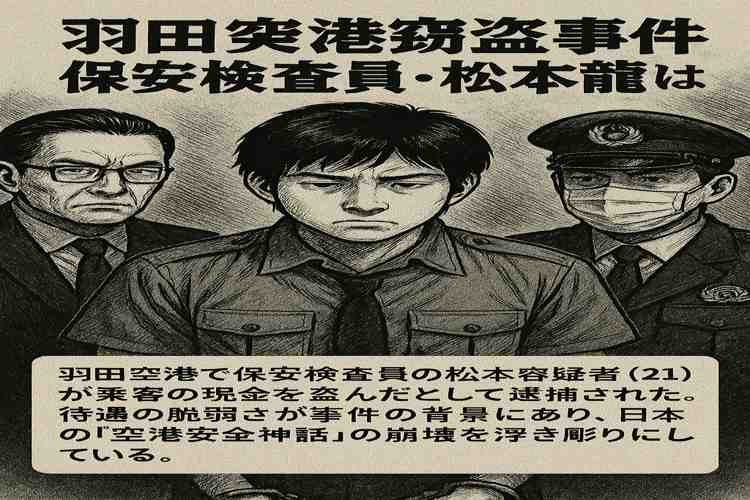

保安検査員が現金窃盗 70件以上、150万円を認める

東京・大田区に住む羽田空港の保安検査員、松本龍容疑者(21)が、手荷物検査中に乗客の現金を盗んだとして警視庁に逮捕された。事件は国内線の検査場で発生し、松本容疑者は乗客のトレーから9万円を抜き取った疑いが持たれている。被害を訴えたのは30代男性で、警察の捜査によって容疑者が特定された。

松本容疑者は調べに対し、「今年の8月ごろから70〜80件やった。あわせて150万円ほど盗んだ」と供述している。現金はトイレのトイレットペーパーの芯に隠すなどしていたとみられる。羽田空港の保安検査員がここまで組織的に窃盗を繰り返していた事実は、航空セキュリティの根幹を揺るがすものとなった。

松本龍とは何者か

松本容疑者は21歳と若く、空港勤務の中でも比較的経験の浅い層にあたる。保安検査員は正社員が多いが薄給である場合もあるとのこと、また一部非正規雇用や派遣労働者として従事しており、低賃金や不安定な労働環境が指摘されてきた。

今回の事件は、単なる一個人の問題にとどまらず、空港セキュリティの現場が抱える構造的な脆弱性を映し出している。待遇や監督体制の不備が、不正に手を染める温床になった可能性は否めない。

日本の「安全神話」に突きつけられた現実

この事件は単なる金銭被害にとどまらない。保安検査員という立場は、本来ならテロやハイジャックの芽を摘むために不可欠な存在である。その職務にある人物が容易に不正に手を染めるとすれば、より大きな脅威―例えばテロ組織による買収や内部協力者の存在―も想起させる。国際線を利用する乗客の間には「もう安心できない」との声も広がっている。

記者自身も10年前、海外の空港で腕時計を盗まれた経験を持つ。手荷物をすべてトレーに載せるあの作業は、多くの旅客にとって無防備さを突きつけられる瞬間であり、不安の種である。現金や貴重品がいつの間にか消え、なくなっていることに気づいたのは免税店での買い物や、帰国してからというケースも少なくない。こうした「なあなあの被害」は氷山の一角にすぎない可能性がある。

乗客の声と体験

SNS上では「免税店で財布を開いて初めて気づいた」「帰国してから現金がなくなっていた」といった被害談が散見される。現場で即座に気づくのは難しく、後になってようやく“失われたもの”に気づくケースが多い。今回の逮捕劇を受け、利用者の間には「保安検査場が一番危ない場所だったのか」と皮肉交じりの声も広がっている。

海外空港との比較

海外の空港でも同様の盗難は相次いでおり、米国や欧州では監視カメラの配置や内部職員への抜き打ち検査が常態化している。

一方、日本は「安全神話」に支えられた緩やかな監督体制が長らく続いてきた。国際的に見ても、今回の羽田空港事件は「日本の空港も例外ではない」ことを浮き彫りにしたと言える。

監視体制の再構築が急務

警察関係者の間でも、保安検査員の監視カメラ設置や内部チェック体制の強化を求める声が上がっている。航空会社や空港当局にとっても、今回の事件は利用者の信頼を大きく損なうものであり、再発防止に向けた抜本的な対策が求められる。

国際線の空の上で原稿を書きながらも、保安検査を通過する瞬間に異変を察知できる自信は正直ない。羽田空港での今回の逮捕劇は、日本の空港が「安全神話」に安住してきたことへの警鐘となった。信頼の回復には、透明性と厳格な監視の仕組みを取り戻すほか道はない。

9月16日一部修正