(画像提供:ミダス財団)

(画像提供:ミダス財団)

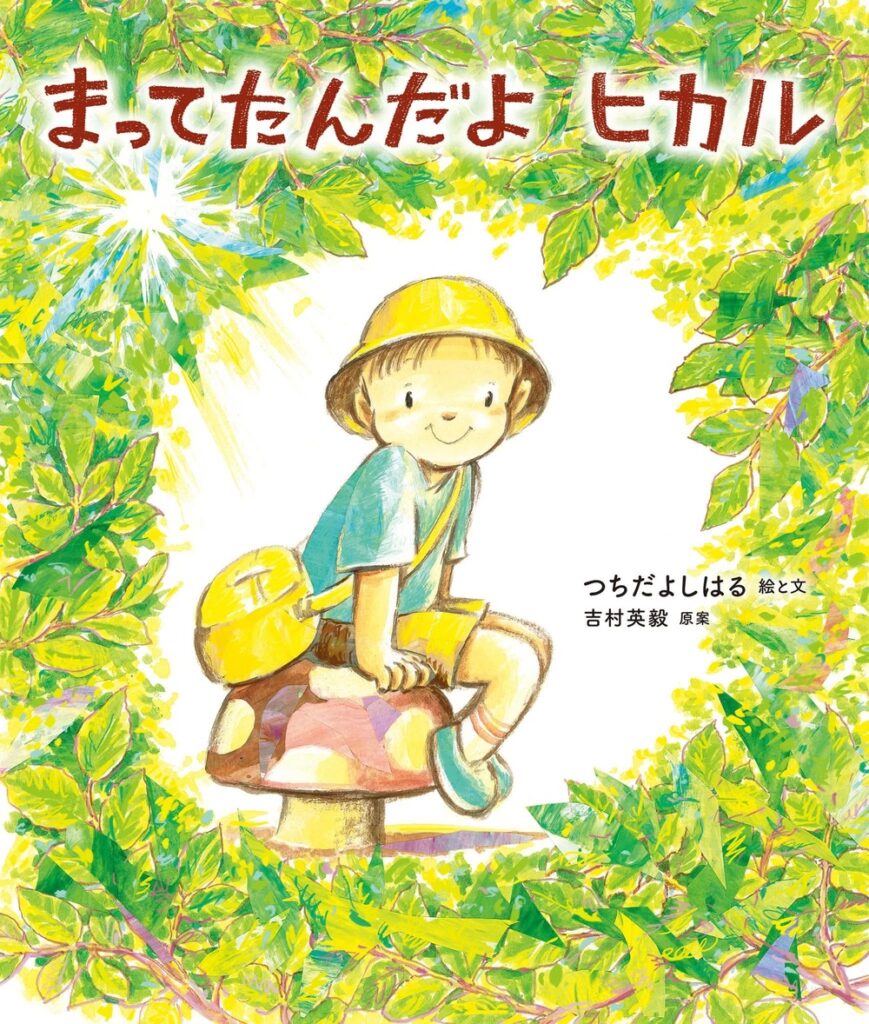

2025年7月24日、特別養子縁組支援に取り組むミダス財団が、初めての絵本『まってたんだよ ヒカル』(つちだよしはる(絵と文)、吉村英毅(原案)/幻冬舎)を刊行しました。

本作は、特別養子縁組で迎えられた4歳のヒカルと両親の日常を軸に、子どもが自らの生い立ちを自然に受け止めている姿が描かれており、ライフストーリーワークのサポートと社会啓発の両方の役割を担います。

なぜ、ミダス財団が絵本出版に挑んだのか。ミダス財団の亀田由紀子氏に、その経緯とこだわりを聞きました。

「ライフストーリーワーク」の一助になる絵本を

今回、特別養子縁組に関する絵本を出版されるということですが、なぜ、絵本という媒体を選ばれたのでしょうか。

特別養子縁組においては、「真実告知」といって養親(育ての親)が子どもに対して出自を伝えるとても大切なプロセスがあります。

以前は成人してから「実は…」と告げるようなケースもあったようですが、近年では子どもを迎えた時から、できるだけ自然な形で、大人から一方的にではなく、子どもと一緒に生い立ちを語り合おうという考え方が主流になってきています。

その過程で絵本というツールが世界的にも使われています。家族でオープンに生い立ちを語り合う「ライフストーリーワーク」のサポートとしても活用いただける絵本を制作し、特別養子縁組の啓蒙にもつなげたいと思いました。

小さなお子さんに出自を伝える上で、絵本は言葉だけでは伝わりにくい部分を伝える重要な役割を担っているんですね。

はい。海外にはそういった絵本が多くあり、翻訳されて日本でも出版されています。

しかし、それらの多くは欧米の文化的背景に基づく描かれ方をしており、日本の家庭や価値観には少しフィットしにくい部分もあります。

例えば、既存の絵本には「父親」があまり登場しない作品もあります。

その理由は、生みの父親が不明であったり、幼い子どもに伝えるのはためらわれる事情があることも少なくないため、描写が難しいのかもしれないと推察しています。

また、特別養子縁組を行う理由はさまざまで、実親(生みの親)が2人揃って「よろしくお願いします」と養親にお子さんを託すケースもありますが、当然ながらそうではないケースも少なくありません。

このような前提を踏まえると、「生みの父親」は描かないことが選ばれがちで、そうすると「育ての父親」も描きにくくなってしまうのかもしれません。

確かに、養親側のお父さんの立場からすると、読み聞かせたいのに「自分の視点で語れない」というもどかしさがありますね。

実際に「父親が読み聞かせられる絵本がない」「日本の社会や家族観に合った絵本があればいいのに」といった声も届いており、「これは大きな課題かもしれない」と思ったんです。

私たちは養子縁組あっせん機関ではなく中立的な立場で普及啓発に関われるからこそ、この課題に取り組む意義があると感じました。

絵本だからこそ描き残せる「想像の余地」

絵本『まってたんだよ ヒカル』のあらすじを教えてください。

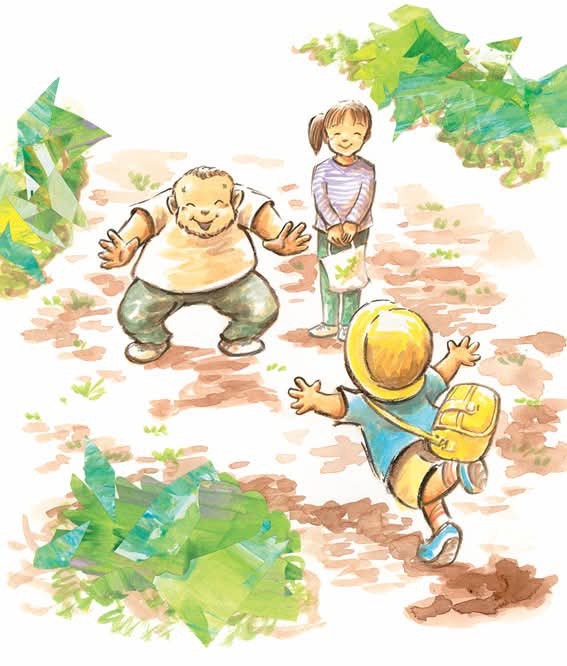

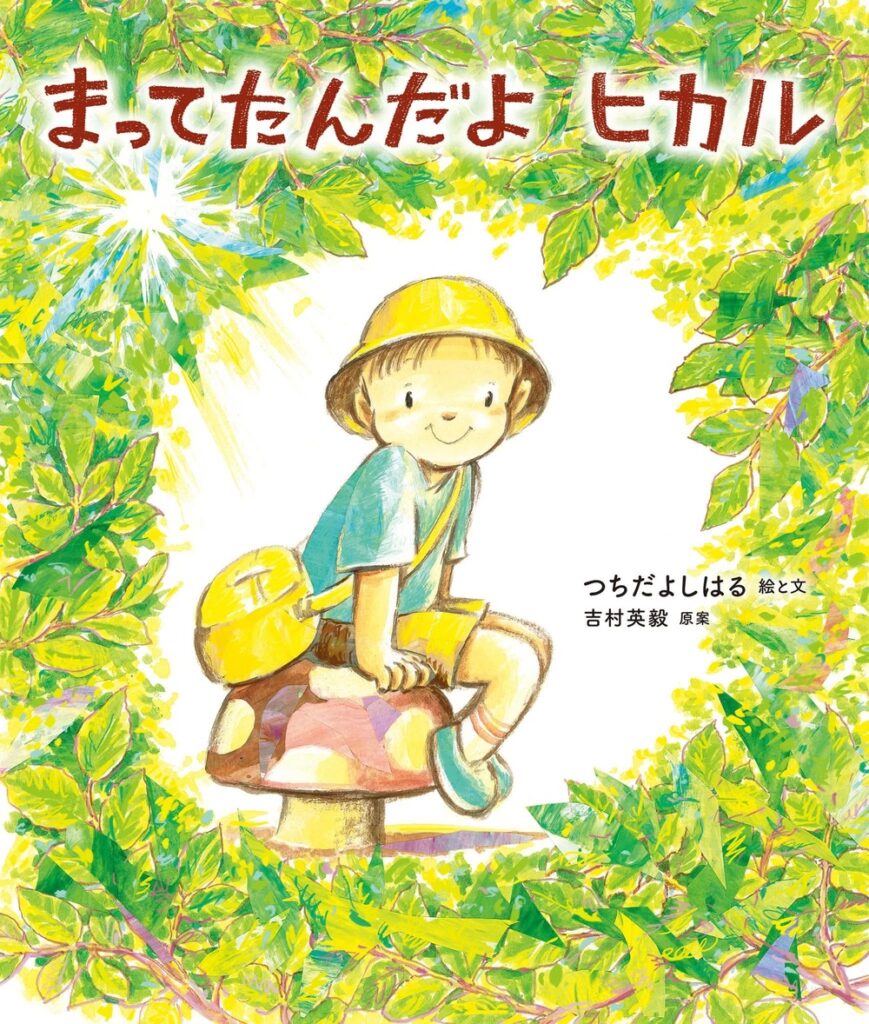

4歳のヒカルくんという男の子が主人公になっていて、「園」でお迎えを待つところから物語は始まります。「園」が保育園なのか幼稚園なのかは、それぞれのご家庭に合わせて読んでいただけたらと思います。

お迎えを楽しみに待つヒカルを、パン屋さんを営むお父さんとお母さんがお店を閉めて迎えに来るという、どこにでもある親子の姿が描かれています。

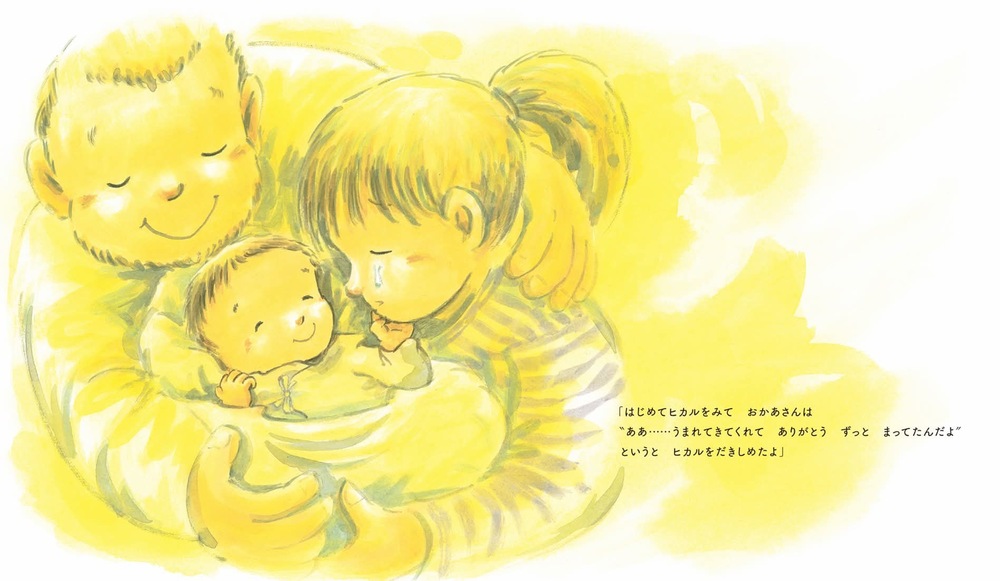

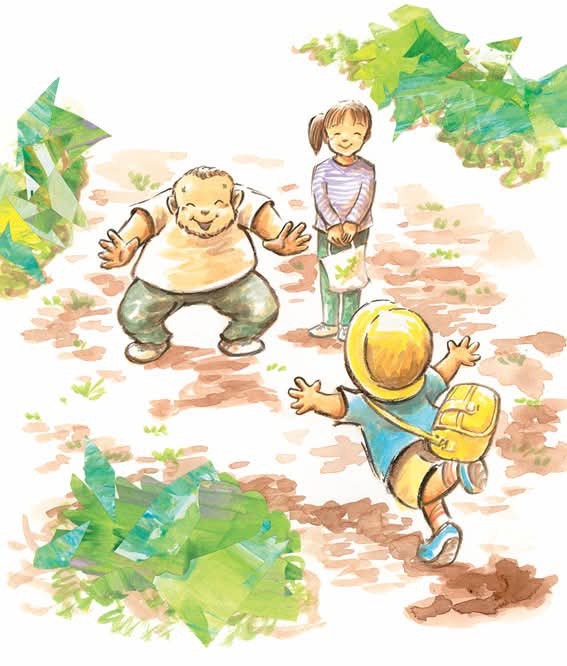

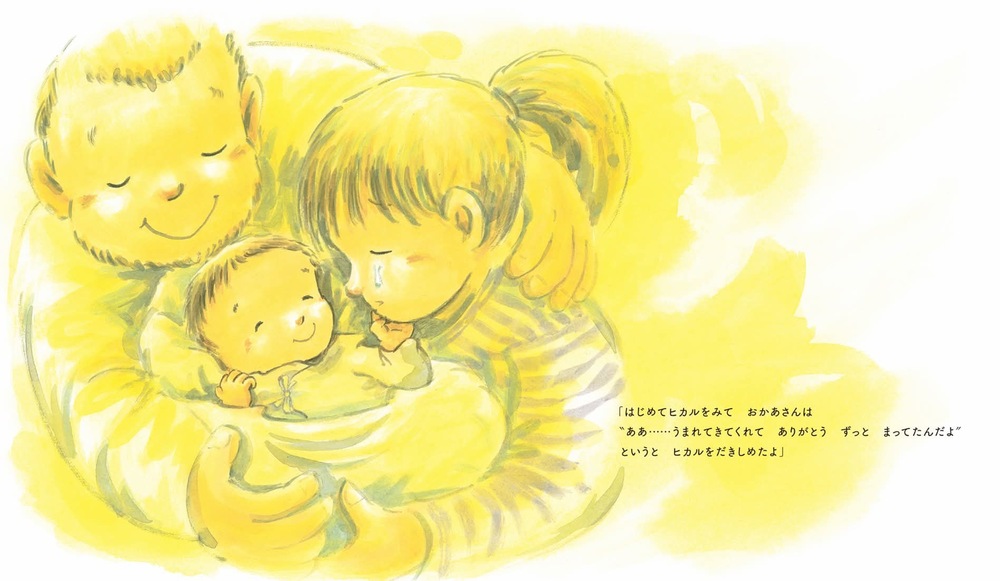

そんなある日の夜、ヒカルが「いつものお話して」とお父さんにせがみます。お母さんも一緒に聞こうと傍に寄り、そこで両親が、ヒカルがこのおうちに来た日のことを語り始める、という物語です。

(画像提供:ミダス財団)

(画像提供:ミダス財団)

お父さんとお母さんが、自然に同じ大きさの絵で描かれていますね。制作の中で特にこだわった部分を教えてください。

ミダス財団としても絵本を作るのは初めてだったため、ストーリーの原案を出版社さん経由で作家さんにお渡しするところから始めました。制作の過程で、最後まで議論を重ねた点が二つあります。

一つは、現代的な家庭像を自然に描くこと。「園」へのお迎えのシーンではおじいちゃんやお父さんと思われる人が迎えに来る姿も描いて、「誰が迎えに行ってもいい」という現代の価値観が滲むようにしました。

また、お父さんお母さんが並んでパン屋を営む場面も、男女対等な関係性を自然に出すよう心がけた描写です。

もう一つは、お父さんお母さんがヒカルを迎えるに至った背景の描き方。

多くの方が思い浮かべやすいのは、’’不妊治療の末に特別養子縁組を選択した’’というストーリーだと思いますが、それが唯一の理由と読み取れるような描写にはしていません。

子どもにとっては、背景よりも「自分は歓迎されている存在だ」と感じられることの方が大事です。

そのため多くは語らず状況を限定しすぎずに、「2人だけでずっと頑張ってきた」「その末にヒカルに会えた」という描写にとどめるようにしました。

(画像提供:ミダス財団)

(画像提供:ミダス財団)

「2人だけでずっと頑張ってきた」場面は、夫婦の背中とその視線の先に広がる暗い色が象徴的です。

でも足元は明るくて、空には鳥が2羽飛んでいるから、決して絶望的ではない。絵本ならではの想像の余地が残された描写バランスに思えます。

作者である、つちだよしはる先生は、これまで600冊以上の絵本を執筆されています。

つちだ先生からは、「文字が読めない幼い子どもは色で物語を理解するので、場面の色から物語が伝わる」ということを教えていただきました。

他のページに比べて背景色がトーンダウンしている「2人だけでずっと頑張ってきた」場面をはじめ、先生のさまざまなご意図が各ページに込められているのだと思います。

自身のライフストーリーを見つめるきっかけになってほしい

この絵本はどのような場面で、どんな方に読んでもらいたいですか?

さまざまな方に読んでいただきたいのですが、最も想定しているのは、小さなお子さんに向けた読み聞かせの場面です。

特別養子縁組は新生児の頃から養親家庭に迎え入れられるケースも多いので、物心つく前から自然と生い立ちを語っていくためのサポートになれば、という意図があります。

絵本は、子どもの時だけでなく大人になっても読むことができ、年齢に応じて感じ方が変わりながらもずっと寄り添ってくれるものだと思います。

当事者の方が成長した後も折に触れてこの絵本を手に取り、自分自身のライフストーリーに思いを馳せるきっかけになればという願いも込めています。

その他にも、図書館や病院の待合室で、特別養子縁組の当事者ではない子どもが手に取り「こういう家族もあるんだな」と、知らなかった世界を知るきっかけにもなりそうですね。

そうなってくれたら本当に嬉しいですね。「いろいろな家族のかたちがある」ということを、当事者以外のお子さんにも知ってもらうことで、身近な誰かを理解することにもつながるかもしれません。

いずれは多くの方の手に届いて、そうした広がりが生まれてくれたらと願っています。

絵本制作は、日本における「ライフストーリーワーク」の第一人者である德永祥子先生が監修されているとお聞きしました。

はい。当事者や支援者をはじめとする多くの方に広く受け入れてもらえる作品を目指すにあたり、企画段階から德永先生に監修を依頼しました。

特にアドバイスをいただいたのは、「ヒカルを迎えるまでの描写」や「ヒカルを託す場面」をどうするかという点です。そして、一般の方が手に取る時にまず目に入るであろう帯の文章です。

この絵本はセンシティブな内容を扱っているので、当事者の方を不用意に傷つけるものにはしたくありませんでした。

一方で、世の中に届けるためには、ある程度インパクトのある言葉も必要になる。そのギリギリのラインを見極める上で、德永先生には助言をたくさんいただきました。

「あなたは望まれてこの家庭に来たのだ」と伝えたい

この絵本は2025年7月24日に発売開始しています。発売後の予定を教えてください。

ライフストーリーワークや特別養子縁組に対する理解拡大に役立てられるよう、絵本の無償配布を計画中です。

養子縁組あっせん団体や児童相談所、小学校や保育園など、特別養子縁組にゆかりのある周辺機関を中心に、可能な範囲で寄贈予定です。

この絵本に描かれる家族の姿は、あくまでも一つの例です。多様な背景に応じた絵本がもっと必要だと思うので、国内で他にも出版されていくとよいなと考えています。

例えば海外の絵本には、養子縁組に限らずシングル家庭やステップファミリーなど、多様な家族の形を自然に描いた絵本があり、当事者以外の読み手にも広く読まれています。

今後、今以上に多様多彩な家族のかたちが増えていく未来も見据え、柔軟に啓発活動を展開していけるよう、私たちも今から意識して準備しておきたいと考えています。

この絵本は「ライフストーリーワークの正解」を示すものではありません。特別養子縁組1件1件にそれぞれの物語があり、実親・養親の方々の背景も千差万別です。

私たちが想像する以上につらい出自をもつお子さんもいます。この絵本で描いたような穏やかなストーリーのもとに養子縁組に至るケースばかりではありません。

それでも、「あなたは望まれてこの家庭に来たんだよ」という歓迎と祝福を、絵本を通じて子どもに伝えたいという思いで作りました。

絵本『まってたんだよ ヒカル』は、書店のほか電子書籍でも購入いただけます。特別養子縁組に関わる人もそうでない人も、まずはぜひ手に取っていただきたいですね。