海外で「当然」の判決、日本はいつまで誤魔化すのか

フランス・パリの裁判所は2025年7月7日、元夫のバンサン・フィショ氏(フランス国籍)の同意なく、子ども2人を東京の自宅から連れ去り会わせていなかったとして、日本人元妻マダムフィショに禁錮2年と親権剥奪を言い渡した。

元妻は審理に出廷せず、弁護団は控訴の方針を示しているが、今回の判決は“親による子の拉致”が海外ではれっきとした犯罪とされるという、国際的な常識を突きつけた形だ。

この問題の発端は2018年。東京で生活していたフィショ氏の元妻が、9歳と7歳の子どもを連れて一方的に別居。以降、彼は一度も子どもたちと会えていない。2019年、フィショ氏はフランスで元妻を刑事告訴。パリ地裁は2021年に逮捕状を出していた。

SNSで吹き荒れる怒り 「よってたかって彼女を不幸にした」

判決直後、SNSでは怒りと共感の声が噴出した。ジャーナリストの新田哲史氏は、自身が関わった訴訟経緯に言及しつつ、Xでこう投稿した。

「弊社にスラップ訴訟をかけてきた女とその代理人弁護士たち。自分たちはICPOの手配を受けてないだの無理矢理な主張をした末に、結局裁かれてるやん。なんなんだ、この2年余り。」

ノンフィクション作家・西牟田靖氏も、当事者の弁護士たちに鋭く矛先を向けた。

「子連れ別居の日本人妻が僕の記事に対し名誉毀損訴訟を起こしたのは2年前。神原元・岡村晴美・大田啓子ら4人が彼女の弁護士。僕との裁判、今回と連続敗訴。子たちの断絶を指示した離婚弁と上記の4人。よってたかって彼女を不幸にした。すぐに会わせてたら夫が仏で裁判に打って出ることはなかった。」

マダムフィショに有罪判決が出たことで、これまで女性側を支えていた弁護団の論拠は音を立てて崩れた。「面会交流をさせないことは“子どもの人権侵害”である」という視点が、国際社会では既に定着している。

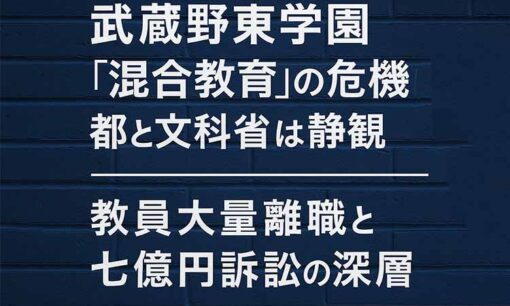

最高裁で完全敗訴 元妻の“名誉毀損”訴訟も終焉

新山、西牟田両氏がいう名誉棄損訴訟とは、今回のフランスでの判決に先立ち判決がでていた訴訟であり、元妻、マダムフィショが日本国内で両氏に対して起こしていた訴訟のことである。ただ、この報道による名誉毀損とプライバシー侵害を問う裁判でも、2025年5月26日に最高裁が元妻の上告を退け、SAKISIRU側の完全勝訴が確定していた。

訴えの対象は、ニュースサイト「SAKISIRU」が掲載した共同親権に関する記事。記事では、元妻が「国際指名手配された」と記載されていたが、元妻側は「インターポールを通じた指名手配ではない」として名誉毀損を主張。加えて離婚協議や子どもの連れ去りを報じた点についても、プライバシーの侵害だとして記事削除と損害賠償(330万円)を求めていた。

これに対し、SAKISIRUは「フランス当局が“MANDAT A DIFFUSION INTERNATIONALE(国際的拡散手配)”を発行していた事実は確認されており、報道に真実性と公共性がある」と反論。東京地裁・東京高裁ともに報道側の主張を認め、最高裁も受理を却下。原告の請求を退けた。

判決を受け、新田哲史氏は以下のコメントを公表していた。

「SAKISIRUの報道に正当性が認められ、公正な判決を下された裁判所に感謝を申し上げます。しかも完全勝訴とあって安堵しております。この1年近く、本当に苦しい思いをしましたが、訴訟費用のカンパをしてくださった皆様、献身的に支えてくださった代理人弁護士の先生方、証拠提出に協力してくださった関係者の皆様に心より厚く御礼申し上げます。」

「奇しくも判決当日は、共同親権を導入する民法の改正案が閣議決定されるという歴史的な日に相成りました。法案の問題点は推進派の間でも懸念されるものの、日本の親権制度が大きく変わろうとする節目の日に勝訴できたことは望外の喜びです。」

「親権問題の公益性を無視し、無理矢理な主張で報道の自由を制限しようとした『リーガルハラスメント』に改めて抗議するとともに、判決を受け入れることを求めます。」

執筆者である西牟田靖氏も、以下のようにコメントしていた。

「被告として法廷に立った者として、今回の判決には胸をなで下ろしました。親権問題の深刻さ、子どもと引き離された親の悲痛、そして報道が果たすべき責務を否定されずに済んだことは、私にとっても言論人にとっても大きな意味があります。」

離婚弁護士こそ倫理を問われているのではないか?

今回の訴訟で注目されたのは、原告の代理人弁護士がいずれも“社会派”を自任する顔ぶれだったことだ。神原元氏、岡村晴美氏、大田啓子氏といった面々は、ヘイトスピーチ対策やジェンダー問題に積極的に関わってきたが、同時に「単独親権制度の擁護者」としての顔を見せた。

しかし結果的に、彼女ら弁護士の関与は「女性のエンパワメント」にはつながらず、むしろ「片親断絶」を前提とする制度の温存に加担してきたと受け取られかねない。ジェンダーの視点から見ても、父親と子どもの関係が軽視され、母親による連れ去りが黙認されるような現状は、日本社会に内在する歪んだジェンダー観を、かえって国際社会に向けて「日本は遅れたヤバい国だ」と露呈させる結果となってしまったのではないか。

家族というもっとも繊細な領域を、イデオロギーの“代理戦争”に仕立て上げることは避けるべきである。真に問うべきは、すべての子どもにとっての最善とは何か、その一点であるはずだ。

共同親権元年、日本の弁護士界に問う

2026年5月、日本はようやく共同親権制度を導入する。しかし、その理念は制度改正だけで実現されるものではない。もちろん、離婚調停においても、まっとうな法律家は多いだろうし、親権を委ねてはいけない酷い父親もいるだろう。ただ、一部に離婚を“争わせて儲ける”ビジネスと捉える法律家がいる限り、子どもの最善の利益は損なわれ続ける。当たり前の話だが、子どもには両親が必要だ。そして、父親にも子どもを養育する権利、会う権利はある。

今こそ問われるべきは、離婚ビジネスを生業とする弁護士たちの人権意識の向上だ。親権制度は司法と市民の信頼を取り戻す試金石となる。