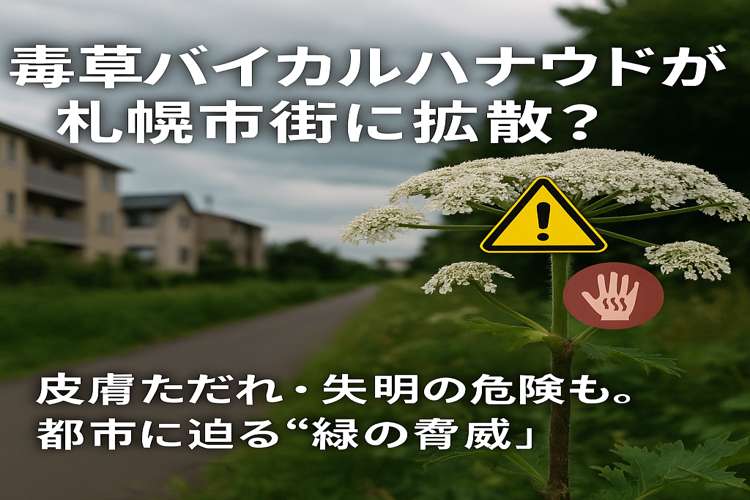

北海道大学に続いて札幌市街地でも発見 毒草バイカルハナウドか

札幌市白石区で、皮膚ただれや失明のリスクがある猛毒植物「バイカルハナウド(別名:ジャイアントホグウィード)」とみられる植物が、約40株確認され、7月1日に除去作業が行われた。現場は東札幌1条6丁目のサイクリングロード沿いで、市民が日常的に利用するエリアだった。

6月24日には、北海道大学の構内でも同様の特徴を持つ植物が見つかっており、今回の事例と合わせて、道内での拡散が始まっている可能性が高まっている。

札幌市によると、確認された植物は見た目がエゾニュウやオオハナウドなどの在来種に似ており、現時点では「バイカルハナウドとみられる」植物としか断定されていない。だが、市の環境局は北大構内で見つかった植物と類似していたことから、2日に根元から除去したと発表した。

SNS上では、「北大構内で発見除去したという記事からしばらく経つが、いまだに『似た植物』と言っている」と、種の特定が進まないことへの不安の声も上がっている。市側は「専門機関で鑑定を進めており、判定には時間がかかる」としている。

毒性は極めて強力 見た目では判断できない“都市の罠”

バイカルハナウドは、ヨーロッパや北米では「ジャイアントホグウィード(Giant Hogweed)」として知られるセリ科の多年草で、最大で3メートルにも成長する。茎や葉に含まれる有毒成分「フラノクマリン類」が紫外線と反応すると、皮膚に火傷のような炎症を引き起こし、長期にわたる皮膚障害や失明の原因になることもある。

SNS上では「よく見かけるような見た目だが、毒があるようには見えない。だがかなり毒性が強く、長年にわたり障害が残ると聞いて恐ろしい」といった声も投稿されており、外見と毒性のギャップに不安が広がっている。

なぜ今バイカルハナウドが?温暖化と物流がもたらした外来植物リスク

札幌市街地での発見が相次ぐ背景には、気候変動と物流の影響があるとの見方も強い。植物生態学の専門家は「かつては越冬できなかった毒草も、温暖化によって北海道で定着しやすい環境が整ってきている」と分析する。

さらに、園芸植物やハーブとして海外から輸入された種子が、観賞用として個人に販売されたり、無自覚に撒かれたりするケースもあり、こうした流通経路が拡散を後押ししている可能性も否定できない。

バイカルハナウドは、ロシア・シベリアのバイカル湖周辺が原産とされるが、イギリスやカナダなどでも野生化し問題視されており、日本でも今後定着すれば、生態系だけでなく人間の生活にも影響を及ぼしかねない。

住宅地のサイクリングロードに40株 都市生活に迫る毒草の脅威

加えて、今回40株がまとまって見つかった白石区のサイクリングロードは、通勤通学やジョギングなどで多くの市民が利用する都市生活圏内であり、毒草が「山奥の植物」ではなく「都市に入り込んでいる」という現実を浮き彫りにした。

フェンスの陰や茂みの奥に隠れ、気付かず接触してしまう危険性もある。市は今後も巡回点検を強化するとしているが、都市部の緑地管理には限界があるのが実情だ。

都市の中に入り込んだ毒草は、自然との距離が近い北海道の都市にとって今後大きな課題となる可能性がある。一部の環境保護団体は「市民が気づかぬうちに外来種が拡散している。行政の対応だけでなく、市民自身が身の回りの植物に注意を払う意識が求められる」と警鐘を鳴らしている。

日本上陸の背景と今後の対応 行政と市民に求められる対策とは

今回のようなケースが続けば、全国の自治体にも監視強化が求められることになる。今後の課題は、専門機関による種の特定の早期実施に加えて、鑑別方法の周知、そして市民に対する迅速な注意喚起の仕組みの整備である。

特に教育現場や家庭において「子どもが触れてはいけない植物」として正しい情報を伝えることが、二次被害を防ぐためにも重要となる。市は「見慣れない植物を見かけた際には決して素手で触れず、市や保健所に連絡してほしい」と呼びかけている。

全国的な注意喚起と外来種情報の共有体制の構築が急がれる。