窓の専門商社、マテックス株式会社が運営するHIRAKU IKEBUKURO 01 SOCIAL DESIGN LIBRARYで3月25日に催された、〈2024年-2025年の能登の自画像教室展〉オープニングイベントで交わされた言葉は、聴衆が新たな自分と向き合う動機づけとなった。

昨年元旦には大地震が起き、9月には豪雨に見舞われ、「二重の被災」を経験した石川県珠洲市で行われた、現地の小中学生並びに一般を対象にした「自画像教室」。

そこにマテックス社員も参加したのだ。彼らの振り返りの模様をお届けしよう・・・

「自画像を描く」ことで、心の中を見つめ直す

参加者たちは一様に口を揃えて言った。「自画像を描くなんて小学生以来」。それだけ長い間、自分を凝視してこなかったと。

その言葉に聴衆は大きくうなずく。自画像を描くことは何より、自身を見つめる行為。そして、自己の再発見につながる。

では、なぜマテックス社員がこの催しに参加することになったのか。それは教室の主催者で、元電通社員のクリエイティブディレクター及びアートディレクターの福井崇人(たかし)氏からの働きかけがあったためだ。

美大生だった時分、謂れのない不安に駆られ、自画像を描いて救われた経験が福井氏にはあった。そこで「心は目に見ることができなくても、自分の顔なら観察できる。観察することで、自分の気持ちを知ることができる」という考えに至った。

そして、自画像のセルフカウンセリング効果について、かつて自身が主宰する「福井ラボ塾」でも語っていた。この言葉を思い出し、被災地での活動を促したのは、教え子でもあるコピーライターの青山きえさんだった。保育士の資格を持つ青山さんは能登震災以降、学童保育のボランティアなどで珠洲市に通っていた。

二重の被災を経験した能登の人々は子どもたちはむろん、大人でさえ自分自身の感情を認識したり、言葉で整理したりが難しい状況に陥っている、と青山さんは痛感した。本業を活かして学校や企業のPRなども手伝ううち、やがて青山さんは自画像のもたらす効果を思い出し、福井氏に声をかけたのだ。

能登の学校で自画像教室を実施 心の変化を“絵”で可視化

昨年7月、ボランティアを通じて知己となった金沢大学の鈴木瞬准教授の紹介で、石川県金沢市の子ども食堂で初めての自画像教室を開催。児童らの熱中ぶりに手応えを感じ、今度は珠洲市の小中学校4校で8⽉に1回⽬の⾃画像教室を、その半年後の今年2⽉には、そのうち3校と公民館や書店で2回⽬の⾃画像教室を実施した。

半年のインターバルを置いて2回に分け教室を実施したのは、それだけの期間を空け制作すれば、自ずと両者を⾒⽐べることで、その間の⼼の変化を観察できると考えたから。事実、HIRAKUに展示された作品はどれも対になっており、あらかた2作目、すなわち今年2月の絵のほうが省察の深みを帯びる。それはただ上手く描けているだけではない。福井氏は教室で必ず参加者にこう呼びかけるという。

「上手く描かなくていいから、自分を見つめる観察力を上げましょう」(福井氏)

これまで10回開催された教室には計103名の参加があった。HIRAKUでの展示に先立ち、3月3日〜13日には珠洲市内の地域唯一の書店で展覧会を実施し、好評を博した。それをさらに進化させたHIRAKUの会場には56名が出展。オープニングイベントの前後、これら自画像を眺めていると、見知らぬ被災地の人々がぐっと身近に覚えてくる。鑑賞者にとっても自画像と対峙することは、作者とのコミュニケーションを促される行為なのだ。

「自信がついた」 被災を乗り越えて語る小学生の言葉

イベントの第1部では、多数のスライドを投影しながら、リモート参加の鈴木准教授を交え、教室の実際の様子が紹介された。時折、生々しい震災の爪痕や水害の模様も映し出される。だが、教室で熱心に自画像と取り組む児童や生徒の表情は生気に溢れ、セルフカウンセリング効果が如実に表れているのが見て取れる。

福井氏はこの営みを「誇りを取り戻す」行程だと捉えている。特に被災地での場合、自画像制作は単に自尊心の回復を図るばかりが目的ではない。痛めつけられた故郷の惨状を目にし、傷ついた心の蘇生を目しているのだ。

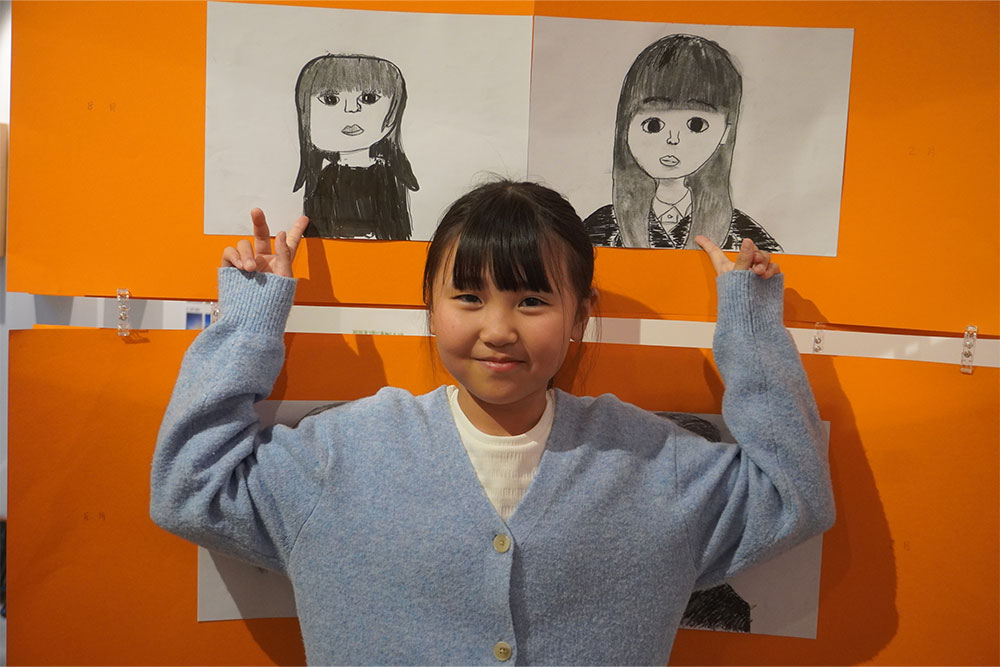

第1部の後半には教室の参加児童も登壇した。珠洲市在住で小学3年の鷺茉莉(まつり)ちゃんだ。昨年1月に被災し、仕事で珠洲を離れられない父を残し、母と2人の妹と金沢市内のホテルに避難し、その間は転校していたという。昨夏には自宅へ戻り、自画像教室に参加した。

茉莉ちゃんは当初、緊張から表情もこわばっていたが、やがて場の空気に慣れ、滔々と被災の模様や金沢での暮らし、自画像を描いて得た感慨について懸命に言葉にし出した。多くのボランティアとの関わりに勇気づけられたようで、「いろんな人と出会って嬉しかった」と述べるのだった。そして、昨年8月と今年2月の2枚の自画像を見比べ、こう語るのだ。

「最初の教室の後、9月に大雨で家の前がプールになって魚がいた(笑)。2回目は最初よりもっと楽しくて、絵を並べてみると、こんなに描けるんだと思って自信にもなりました」(茉莉ちゃん)

福井氏は2つの絵を比較して⾒えてくるのは、本来は⽬には⾒えないはずの“⼼の復興”だと強調する。

「同⼀⼈物が半年の時間を経て描いた2つの絵には、明確な変化が見られます。⼀⾔で⾔えば、およそ2枚目は強く優しい絵になっている。強い線を描ける画材を選ぶ人もいましたが、観察⼒が増し、細かい部分まで丁寧に描いてる人が多い。震災から時間が経過し、みな穏やかだったり、茉莉ちゃんのような自信に満ちた表情を見せています」(福井氏)

一枚一枚の⾃画像の中に被災地の⼦どもたちと⼤⼈たちが写し取った、「その瞬間の⾃分」が見出せる。これは“⼼の復興”の過程を確認する作業なのだ。そして、被災当事者でなくとも、2回目は自分により真摯に向き合う傾向が見られる。

マテックスの社員も変わった “描くことで生まれた”自己肯定感

マテックスは教室の運営資金を供出すると同時に、2回に渡りスタッフも派遣した。昨年8月には草加営業所から所長の広兼英明氏はじめ3名、今年2月には相模原・小金井営業所から所長の吉田仁氏ら3名他に中川修平氏が派遣され、自画像教室にも参加した。うち6名が第2部に登壇し、めいめい感想を語らった。

「実家に置いたままの小学校で描いた自画像を母に写真に撮って送ってもらった」と準備を怠らなかった中川氏は、それを見て「黒歴史だな」と思い返したという。

「カッコつけることで学校でも有名だったんですよ。ちゃんと描かず、ふざけていた。以来10数年の時を経て、ビフォア・アフターじゃないけど、ようやく素直に自分を描けるようになったなって(笑)。大人も子どもたちに負けず、真剣に描いていた。自己肯定感が生まれました」(中川氏)

「絵のタッチで人柄が露わになる」と指摘するのは吉田氏だ。

「中川の絵は豪快。性格が良く表れている。一方、押田(なつめ)さんの絵は自分と似ていて、どうやって上手く描こうかというのが伝わってくる。自分に向き合ううち、目に見える事象の奥にある事情なり、背景に想像が及ぶようになりましたね。だから、家でもあまり強く言わなくなった。そう妻子から言われました。職場でも同じかな(笑)」(吉田氏)

自画像が仕事にも好影響を与えたようだ。こうして和気藹々としたムードの中、無事イベントは終了。聴衆も加わっての懇親会では珠洲で醸されたジンなどの地酒も振る舞われ、あたかもマテックス社員が現地で得た自己肯定感がみなに共有されるかのような、和やかな時間が過ぎていくのだった。

■オープニングイベント概要

3月25日(火)

16:00〜16:50 第1部 「自画像に見る「心の復興」–能登半島地震・豪雨を経て–」

登壇者:福井崇人(フクちゃん先生)、金沢大学 鈴木瞬准教授、被災者の小学生1名=

17:10〜18:00 第2部 「社会貢献活動としての『自画像教室』」登壇者:福井崇人(フクちゃん先生)、ボランティアとして自画像教室に参加したマテックス社員6名。