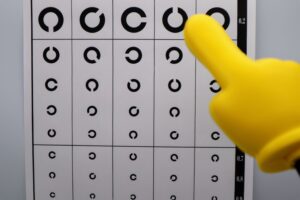

スマートフォンやタブレットの普及により、子どもから大人まで視力低下に悩む人が急増している。中でも、成長期の子どもたちの近視が深刻化しており、文部科学省の調査では中学生の6割以上が視力1.0未満という結果も出ている。「一度悪くなった視力は戻らない」とあきらめがちだが、近年では生活習慣の見直しによって改善した例も報告されている。視力2.0を裸眼で維持する“目の博士”として知られる平賀広貴さんは、インタビューなどを通じて視力低下の原因は生活習慣にあるとし、日々の行動次第で回復の可能性もあると語っている。本記事では、その主張と実践的なケア方法を整理する。

近視の蔓延、7割の子どもに──背景にある生活環境の変化

スマートフォンやパソコンが日常生活の一部となった現代、視力低下に悩む人は年々増加している。とくに子どもの近視率は深刻で、文部科学省の学校保健統計調査(令和5年度)によれば、視力1.0未満の児童は小学生で4割超、中学生では6割を超える水準に達している。将来の眼科疾患リスクを抱えたまま成長していく子どもが増えている。

視力2.0を維持し続ける“目の博士”こと平賀広貴さんは、「視力は年齢に関係なく回復できる」と強調する。自身の研究と生活実践をもとに、視力低下の背景にある“生活習慣”の問題点と、その改善策を明らかにしている。

一度近視になったらもう戻らない?――回復は可能なのか

「近視は治らない」と思われがちだが、実際はそうとは限らない。とくに仮性近視(調節緊張)や軽度の軸性近視の段階であれば、生活習慣の改善によって視力が回復するケースもあると専門家は指摘する。

平賀さんも、「視力低下の多くは“目の使いすぎ”や“姿勢の悪さ”など、日常生活の中に原因があります。遺伝よりも生活習慣の影響の方がはるかに大きいのです」と話す。

実際に、40代女性が生活習慣を見直すことで、裸眼視力が0.02から0.2に回復した例も紹介されている。また、海外では、屋外活動を積極的に取り入れた小学校で近視進行率が有意に低下したという研究結果も複数報告されており、**「近視は防げる、そしてある程度は改善もできる」**という認識が広がりつつある。

原因① 屋内生活と「近くばかり見る」習慣

平賀氏によると、視力の悪化で最も多いのが「軸性近視」だ。これは眼球が前後に引き伸ばされ、ピントが合いづらくなる状態である。

「テレビやゲームが視力に悪いと言われがちですが、本当に問題なのは、近距離で長時間スクリーンを見るという行為です」と平賀氏。屋内の光量は自然光の20分の1以下(およそ500ルクス)で、光刺激が不足してしまうという。

原因② 眼鏡・コンタクトの“つけっぱなし”と血流の悪化

眼鏡やコンタクトの使用にも落とし穴がある。「軽度の近視であれば、近くを見るときは外す習慣をつけたほうが良い。常にレンズを通すことでピント調整機能が固定され、目の筋肉が衰えます」と平賀氏は指摘する。

また、血流の悪さも視力に悪影響を及ぼす。筋肉量が少なく、血の巡りが滞りやすい人ほど視力低下が顕著になりやすい。

改善策① 1時間に1度、遠くを見る「目の休憩」

「1時間に1回は意識的に遠くを見てください。目の筋肉をリセットすることが、視力維持の基本です」と平賀氏は語る。視線を遠くに移し、まぶたを閉じるだけでも効果があるという。

また、目の周囲を軽くマッサージすることも緊張を和らげる一助となる。

改善策② スマホから「紙」に戻ることで脳疲労を軽減

脳の疲労も視力低下と無関係ではない。「情報過多にさらされるスマホやPCは、視覚と脳の処理機能に大きな負担をかけます。紙に書く習慣を取り戻すことで、目と脳の両方が休まるんです」

改善策③ 食事と運動で「血の巡り」を良くする

視力回復には血流の改善が不可欠だ。平賀氏は、身近な食材として「ニンジン」と「キャベツ」を勧める。

- ニンジン:ビタミンAが豊富で、網膜の働きを助ける。

- キャベツ:ビタミンCが多く、水晶体の老化を防ぐ。

さらに「運動習慣を持つことで、自然と太陽光を浴び、遠くを見る機会も増えます。全身の健康が、目の健康にもつながっているのです」とも話す。

改善策④ 老眼対策には“紫外線対策”と“筋力アップ”

40代以降で気になる老眼も、日常習慣で予防や進行の遅延が期待できる。原因の一つとされるのが、紫外線による水晶体の硬化だ。

「外出時にはサングラスでUVケアを。おしゃれなものを選んで、日常的に使いたくなる工夫をすると良いでしょう」

さらに、女性は筋肉量が少ない分、老眼を感じやすい傾向があるという。「軽い筋トレやウォーキングなどの習慣を持つことで、体全体と目の両方が元気になります」

近視は“悪”ではない 視力との新しい向き合い方を

「近視は、近くを見ることに長けた視覚特性でもあります。現代の生活にはむしろ向いている側面もある」と平賀氏は強調する。

重要なのは、“不調のサイン”に敏感になること。夕方の目のかすみは、目と体からのSOSと受け止め、自分の生活リズムを整えるきっかけにするべきだと話す。

まとめ――視力は日々の“選択”で守れる時代に

視力低下は避けられない宿命ではない。むしろ、日々の選択――姿勢、習慣、光の取り入れ方――によって、目の状態は変わっていく。今日から始められる小さなケアが、10年後の見える世界を大きく変えるかもしれない。