石破茂首相は28日、衆議院予算委員会で、高額な医療費の患者負担を抑える「高額療養費制度」の負担上限額引き上げについて、一部を見直す方針を表明した。当初の計画では、2025年8月から27年8月にかけて3段階で引き上げる予定だったが、26年度以降の2段階目以降の引き上げについては再検討すると述べた。これは、立憲民主党の野田佳彦代表の質問に答えたもの。

2025年8月の引き上げは予定通り実施、26年度以降は再検討

石破首相は、「25年8月の引き上げは予定通り実施するが、26年度以降の改定については、本年秋までに患者団体を含む関係者の意見を十分に承り、改めて方針を決定したい」と述べた。さらに、長期療養者の負担軽減措置である「多数回該当」については、高額療養費の負担上限とは別に、新たな判定基準を設ける意向を示した。

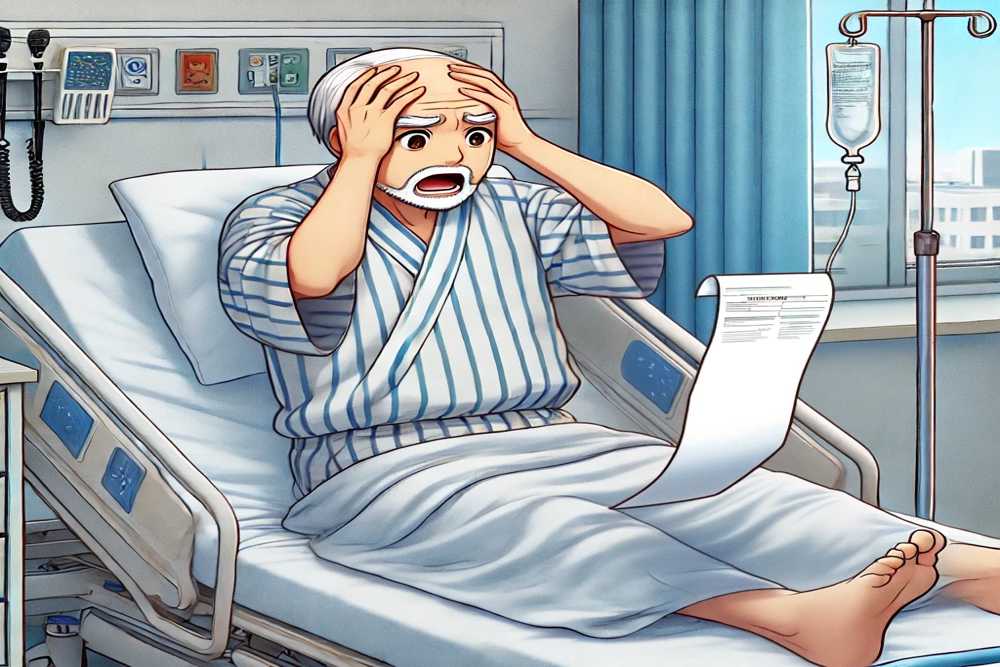

高額療養費制度は、医療費が高額になった場合でも一定額以上の自己負担を抑える仕組みであり、特に長期療養が必要な患者にとって重要な制度だ。負担上限の引き上げが実施されれば、経済的な負担が増すことが懸念されている。

SNSで広がる批判と懸念の声

政府の方針に対して、SNS上では多くの批判や懸念の声が寄せられている。ある投稿では、負担増の代替財源として、効果の薄い医療や薬局で普通に買える薬を保険適用から外す方法があると指摘し、「先にこちらを議論すべきだったのではないか」と主張している。また、「病院の売上低下には直接つながらない高額医療の引き上げが先行したのは、大票田でもある利害関係者の利益を忖度した姿に見える」との意見もみられる。

また、政府の姿勢を厳しく批判する声もある。あるユーザーは、「石破茂首相は28日の衆院予算委員会で一部を見直す方針を表明したが、25年8月の引き上げは実施するとのこと。『一部凍結』という表現には違和感を覚える。結局、これだけ批判されても高額療養費制度の改悪は絶対に実施するという石破政権の執念を感じる」と述べている。

さらに、医療費負担の増加が患者に与える影響を切実に訴える声もある。「小腸を半分失い、高カロリーの点滴を打ち続けないと生きていけない身としては、この一回の引き上げも怖い。大きな病気にかからないと、医療費がどれだけ家計を圧迫するのか分からないと思う。この案自体が、大病を患っている身には肩身が狭い」との声が上がっている。

国際比較:他国の医療費負担と日本の違い

日本の高額療養費制度は、諸外国と比較するとどのような立ち位置にあるのか。フランスやドイツでは、医療費の自己負担が比較的少なく、特に慢性疾患を持つ患者に対して手厚い補助が提供されている。

一方で、米国では高額な医療費が原因で自己破産するケースも多く、日本の制度が一定のセーフティネットとして機能していることも事実だ。しかし、今回の負担上限の引き上げは、日本の医療制度の持続性に対する懸念を深める要因となっている。

財源問題:負担増以外に選択肢はなかったのか

政府は、高齢化の進展に伴う医療費の増大を背景に、負担上限の引き上げを決定した。しかし、他に財源を確保する手段はなかったのだろうか。一部の専門家は、保険適用の見直しや医療機関の効率化を進めることで、患者の負担を抑える余地があると指摘する。

例えば、保険適用の範囲を見直し、軽度の症状に対する診療を公的保険から外すことで、医療財政の健全化を図るという議論もある。また、医療機関の運営を効率化し、不必要な診療を削減することで、財政負担を軽減する手法も考えられる。

高額療養費制度の見直しは参院選の争点に?

高額療養費制度の見直しを巡る議論は、今後の政治的な焦点の一つとなりそうだ。立憲民主党は、「高額療養費制度の改悪を真正面から批判しているのは立憲だけだ」として、安易に譲歩せず、参院選の争点にするべきだとの主張を展開している。

政府は、患者団体や関係者の意見をどこまで反映させるのか、引き続き注視される。