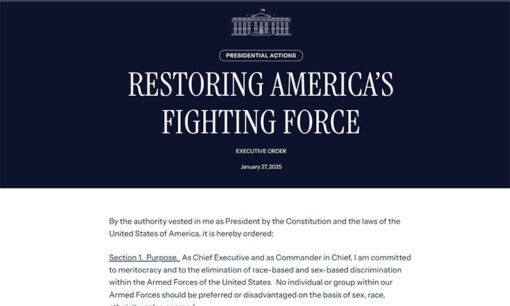

ドナルド・トランプ氏が再び米大統領に就任し、反ESG・反DEI(ダイバーシティ、公平性、包摂性)の動きが加速している。 大統領選の際から、トランプ氏はDEI撤廃を強く主張しており、現在多くの企業がこれに追随し始めている。

これまで企業の間で広がっていた「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)」という枠組みは、急速に見直されており、多くの企業が「エクイティ(公平性)」を削除し、従来の「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」に回帰しつつある。

トランプの影響で仕方なくというより、積極的に修正する企業たち

特に大きな変化として、Google、メタ(旧Facebook)、アマゾンといったテック大手がDEIの採用方針を撤廃 したことが挙げられるのは既報の通り。また、HRの専門家組織であるソサエティ・フォー・ヒューマン・リソース・マネジメント(SHRM)は、「エクイティ(公平性)」を削除し、「I&D(インクルージョン&ダイバーシティ)」へ回帰する方針を発表している。さらに、多くの大手企業がDEI関連のポジションを削減するなど、DEIからダイバーシティとインクルージョンへと戻る動きが顕著になっているように見える。

しかし、この流れは単にトランプ政権の影響によるものではない。企業の経営者たちは、むしろDEI撤廃を歓迎しているようにも見える。 それはなぜなのか?そして、そもそもなぜ「エクイティ(公平性)」がD&Iに加わり、そして今削除されるのか。本稿では、その背景と影響について詳しく解説する。

D&IからDEIへ:「エクイティ(公平性)」が加わった理由

もともと、多様性を尊重し、組織の競争力を高めるために広がったのは「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」 という考え方だった。

• ダイバーシティ(Diversity)

組織内の性別、人種、国籍、年齢、宗教などの違いを尊重し、多様な視点を活かすこと。

• インクルージョン(Inclusion)

個々の違いを尊重しながら、すべての人が組織の一員として受け入れられ、貢献できる環境を作ること。

しかし、D&Iの取り組みが進むにつれ、「多様性を確保するだけでは、機会の平等は保証されない」という課題が浮上した。例えば、企業が女性やマイノリティの採用枠を拡大しても、彼らが職場で公平に評価されるとは限らない。家庭環境や教育機会、社会的格差によって、一部の人々はすでに不利な立場に置かれている。

この問題を解決するために、D&Iに加わったのが「エクイティ(公平性)」 という考え方だった。

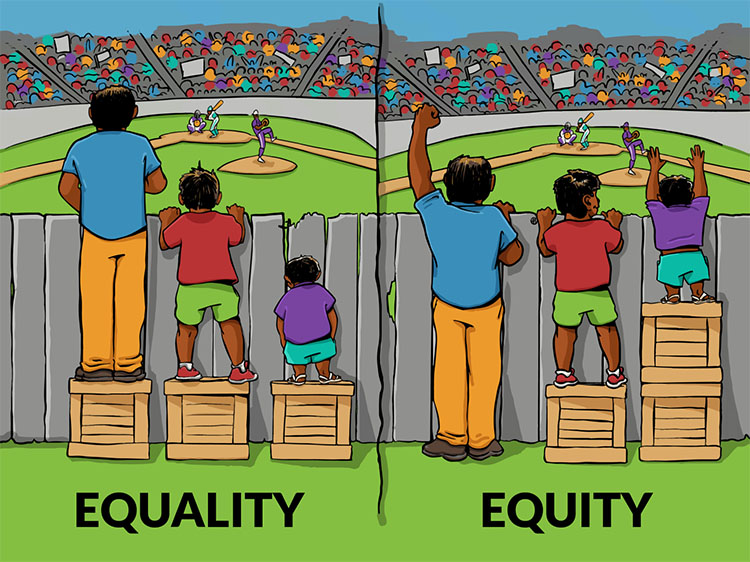

エクイティの概念は、すべての人に一律の機会を提供するのではなく、個々の状況に応じた異なる支援を提供することで、実質的な公平を確保する ことを目的としている。この概念を象徴するのが、平等と公平性の違いを説明する図だ。

左:「平等(Equality)」

柵越しに野球を観戦する3人の人物が描かれている。足元にはそれぞれ同じ大きさの踏み台が置かれている。結果として、背の高い人物は問題なく観戦できるが、背の低い人物は依然として柵に遮られて試合を観ることができない。

右:「公平性(Equity)」

背の高い人物に与えられていた箱が、背の低い人物に再配分されており、3人とも同じように試合を観戦できる。

このように、すべての人に同じ支援を提供するのではなく、「異なるスタートラインに立つ人々に対して、それぞれに適切なサポートを提供する」 ことが、公平性の本質である。

DEI撤廃の理由 企業のコンプライアンスと「公平性の行き過ぎ」

現在、Googleやメタ、アマゾンなどの企業がDEI方針を撤廃している背景には、単なる政治的圧力だけでなく、法的リスクの問題も関係している。

2023年、米連邦最高裁は大学入試における人種的マイノリティの優遇措置、いわゆるアファーマティブ・アクションを違憲と判断 した。この判決により、企業が引き続きDEI施策を推進することは、違法行為に該当する可能性が生じた。多様性を促進するための施策が「逆差別」とみなされるリスクが高まり、企業はコンプライアンス上、DEIの撤廃を進める必要に迫られたのだ。

また、企業の経営者たちは、単にトランプの意向に従っているのではなく、むしろ「DEIを撤廃できることを喜んでいる」 ようにも見える。公平性という名のもとに、マイノリティの声が大きくなりすぎ、結果的に主流派が虐げられる事態 が発生したと考える人が増えているのだ。過剰な公平性の追求が組織の堅牢さを損ねた、という認識が広がりつつある。

日本におけるDEIの行方

一方で、日本においては、アメリカほど公平性(エクイティ)が「行き過ぎた」とされる事例はあまりない。そのため、日本の企業がDEI政策を全面的に撤廃することは考えにくい。しかし、サイレントな修正は進む可能性が高い。

サステナビリティレポートや統合報告書、企業の経営方針の中で「DEI」という文言が徐々に消え、D&Iへと回帰するか、あるいは新たな概念が登場するかもしれない。今年の統合報告書の開示でどういった言葉が使われるのか楽しみである。

あるいは、最近、企業の人事施策では「Belonging(帰属意識)」という概念が注目されつつある。Belongingとは、従業員が自分の存在が認められ、職場の一員として安心して働ける環境を指す。これはD&Iの延長線上にある考え方であり、エクイティ(公平性)という要素を前面に出すのではなく、「すべての従業員が職場で帰属意識を持てる環境を作る」ことに重点を置く。

実際に、米国企業の中にはDEIを見直し、Belongingをより強調する形での施策へと移行する動きも出てきている。日本企業においても、多様性の確保よりも組織文化の統一性を重視する傾向が強く、Belongingという概念が今後の企業戦略の中で大きな役割を果たしていく可能性がある。

結論:公平性の行き過ぎと社会の分断

最終的に、DEIの撤廃は単なるトランプ政権の影響ではなく、社会全体の意識変化によるものと考えられる。公平性を過剰に追求しすぎた結果、「それほどやる必要があったのか?」と多くの人が疑問を抱いたのだ。その空気がトランプの再選を後押しし、DEI撤廃をさらに加速させたとも言える。

今後、企業が多様性をどう扱うのか、新しいバランスを見出す動きが求められるだろう。