SDGs「取り組みたい」企業が減少 中小企業の“余裕なさ”が意欲に影響か

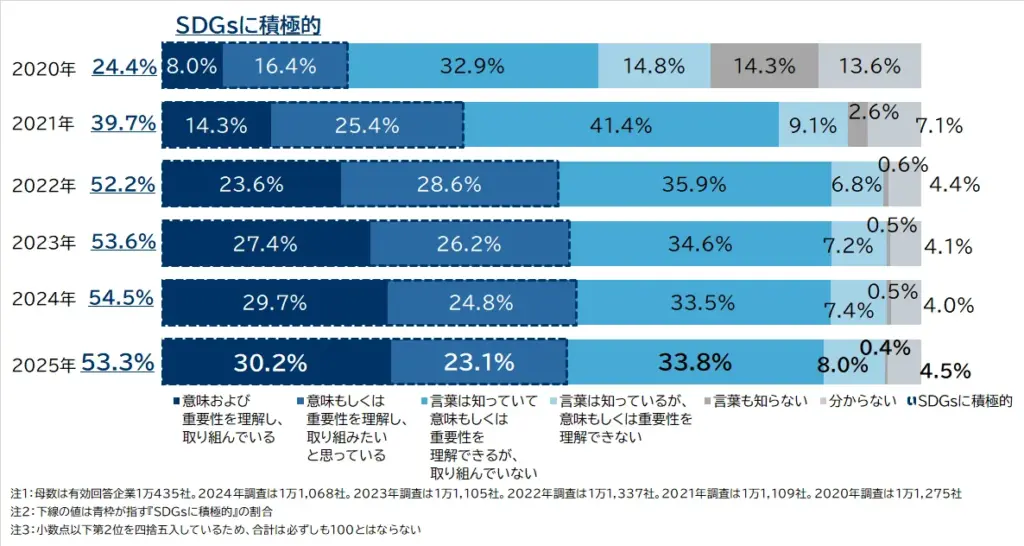

帝国データバンクが7月25日に公表した全国企業を対象としたSDGs(持続可能な開発目標)に関する意識調査で、「SDGsに積極的」と答えた企業の割合が前年比1.2ポイント減の53.3%となり、調査開始以来初めての低下となったことが明らかになった。一方で、実際にSDGsに取り組んでいる企業は前年比0.5ポイント増の30.2%で、過去最高を記録した。

調査は2025年6月17日から30日にかけて実施され、全国2万6,237社を対象に行われた。有効回答は1万435社、回答率は39.8%に達した。

実践企業は最多も、意欲層が減少

今回の調査では、「SDGsの意味や重要性を理解し、取り組みたい」と答えた企業が前年より1.7ポイント減の23.1%に後退し、これが全体としての「積極的」企業数の減少につながった。一方で、取り組む企業の割合は年々増加しており、前年に「取り組みたい」と答えていた企業のうち、約24%が実際にSDGsに着手している。

しかしその一方で、「認知しているが取り組んでいない」とする企業の割合は前年比0.9ポイント増の41.8%となり、こちらも初めて増加傾向に転じた。特に中小企業からは「余裕がない」「ハードルが高い」といった声が相次ぎ、現場の厳しさが浮き彫りとなった。

「理念は理解も実行は難しい」 現場の声にみるハードルの高さ

実際に寄せられた企業の声には、

- 「現状では取り組む余裕がない」(農・林・水産、小規模企業)

- 「助成金などの具体的な支援策がなければ難しい」(メンテナンス・警備、大企業)

- 「理念ばかりが先行し、実態に即していない」(繊維小売、小規模企業)

といった現実的な課題が目立った。

また、一部では「以前よりSDGsについて耳にする機会が減った」「海外の関心が薄れてきているのでは」といった意見も聞かれ、アメリカをはじめとする国際的な政治動向の影響も懸念されている。

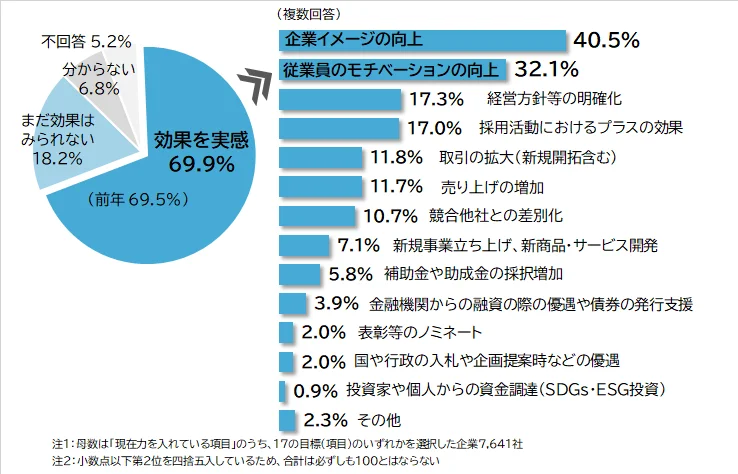

実感される効果 「企業イメージ」や「モチベーション向上」

一方で、SDGsに積極的に取り組んでいる企業の7割近くが、その効果を実感していると回答。「企業イメージの向上」(40.5%)や「従業員のモチベーション向上」(32.1%)が主な成果として挙げられ、非財務的価値の向上が広く認識されている。

売上や取引面への波及も報告されており、

- 「売り場を拡張して車いす対応にしたことで売上が増加」(専門小売、小規模企業)

- 「太陽光発電の導入で光熱費が削減できた」(出版・印刷、中小企業)

など、実利的な効果も少なからず出ている。

中小企業は“できることから”の積み重ねを 支援策の整備も急務

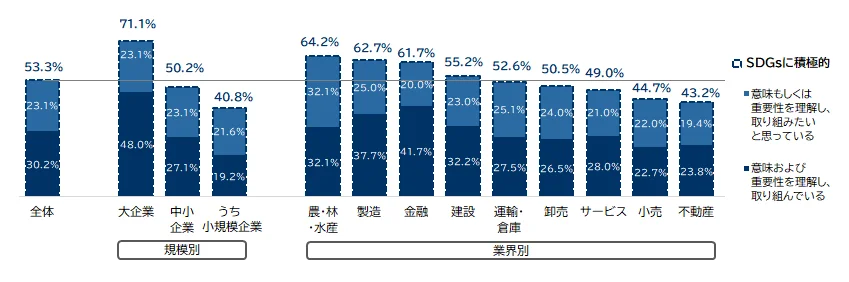

規模別で見ると、大企業ではSDGsに積極的な企業が71.1%に達するのに対し、中小企業は50.2%、小規模企業では40.8%にとどまっており、格差が依然として顕著だ。

中小企業からは、

- 「小さな企業では時間や予算が限られる」

- 「取り組むべきと理解しているが、専門知識も時間も足りない」

- 「理念は分かるがモチベーションを保てない」

といった声が並ぶ一方、

- 「できることを一つずつ取り組んでいきたい」

- 「材料を無駄にしないといった日常の工夫が原価削減にもつながる」

といった前向きな姿勢も見られた。

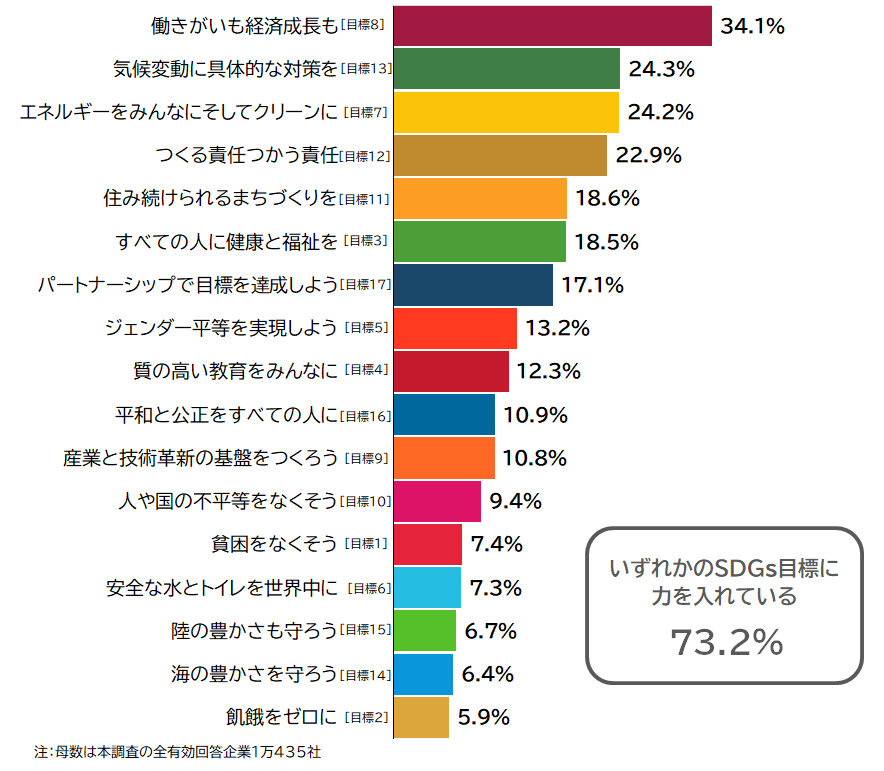

「働きがいも経済成長も」が最多の注力分野

SDGs17の目標のうち、現在注力している項目では「働きがいも経済成長も」が最多の34.1%で、「気候変動への対策」(24.3%)、「クリーンエネルギー」(24.2%)と続いた。また、今後最も注力したい項目としても「働きがいも経済成長も」が11.2%とトップに挙げられている。

このことから、企業の多くが人材活用や職場環境整備にSDGsの価値を見出していることがうかがえる。

社会課題の解決と企業成長は両立可能か 鍵握る支援と理解の深化

今回の調査結果は、SDGsが企業経営において確実に定着しつつある一方で、取り組みの広がりに陰りが見え始めたことを示している。とりわけ中小企業にとっては、費用対効果や実行可能性が明確でなければ意欲が持続しにくい現実がある。

政府や自治体による支援制度の拡充、成功事例の共有、業界団体による橋渡しといった環境整備が、今後のSDGs推進には不可欠であろう。経済的な困難や社会の不安定さが続く中だからこそ、企業が未来を見据え、持続可能な取り組みを“できることから”始めていく姿勢が問われている。