“軽さ”が変える葬儀の現場、女性スタッフの声から始まった軽量化

「葬儀に使う備品が軽くなったことで、会場の設営が楽になった」——ある葬儀女性スタッフの声だ。現場を担う人の半数近くが女性になりつつある今、葬儀の現場では静かな”変革”が進んでいる。

その変革の象徴が、葬祭用品メーカー・萩原(東京都墨田区)が開発した「エアリシリーズ」である。葬儀で使う机や椅子が重くて大変。

という葬儀スタッフの声を元に、素材や構造を工夫し、従来の備品よりも軽量に仕上げてある。女性や高齢のスタッフが多い葬儀現場でも扱いやすく、負担が大きく軽減されたと好評を得ている。

女性従事者42%の現場に対応した製品設計

経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によると、国内での葬儀取扱件数は年々増加している。2013年に42万3503件だった件数は、2023年には50万件を突破し、過去最多を記録。この10年間でおよそ2割の伸びを見せた一方で、正社員やパートなどを含む葬儀社の従業者数は、2013年の2万2384人から2023年には2万3194人へと微増にとどまっており、供給体制は事実上“横ばい”のままだ。

人員不足のなか、業務負荷の高まりが一部で深刻化している。「葬儀場に空きがあっても、人手が足りずに通夜や葬儀が回せないケースも出ている。繁忙期にはスタッフが長時間労働を強いられるような現場もある」と、業界に詳しいライターは指摘する。

こうした人手不足や高齢化が進む中で、業界は従来の男性中心の設計思想を見直す転換点にある。担い手の確保が喫緊の課題となる中で、体力に依存しない業務環境を整え、女性や若年層など多様な人材が活躍できる職場づくりが求められている。

「エアリシリーズは、力がなくても、誰でも平等に葬儀の仕事に携われるようにする入口だったのです」と話すのは、萩原代表・諸田徳太郎氏。

現場からは「軽くなって扱いやすくなった」「数人でやるのが当たり前だと思っていたけれど、人数を減らすことができた。」といった率直な声が寄せられていた。

伝統に裏打ちされた供給力と、時代に応じた企画力

萩原は1887年創業。白木祭壇や棺で知られ、全国47都道府県に営業担当を配し、約2万点に及ぶ葬祭用品を取り扱う。年間取引葬儀社は4000社以上。宗教・宗派を問わず、冠婚葬祭に必要な品を一貫して揃えることができる体制を長年かけて築いてきた。こうした取り組みを支えるのが、萩原が長年培ってきた企業基盤である。

創業から140年近くにわたって築いてきた歴史と顧客との信頼関係が、あらゆる変化に対して揺るがぬ土台となっている。さらに、全国47都道府県を網羅する営業ネットワークも競争優位のひとつだ。地域ごとの文化や風習に即した提案ができる体制は、現場密着型の支援に欠かせない。加えて、約2万点にも及ぶ多彩な商品ラインアップは、仏教・神道・キリスト教など宗派を問わず、さまざまな葬儀形態に柔軟に応えることを可能にしている。

そして今、注目されているのが「提案する力」だ。現場の声や社会の変化をいち早く捉え、商品やサービスに落とし込む企画開発力は、他社との差別化につながる要素となっている。

また、2016年頃より、SDGsの取り組みにも積極的に力を入れた。エアリシリーズに代表されるように、SDGsにコミットメントした商品の開発を進める一方で、従業員向けのセミナーや、顧客からの依頼により葬儀社向けの研修会も実施し、フューネラル業界への啓もう活動を進めた。

例えば、ロウソクの廃棄問題に配慮した「オイルロウソク」。オイルを継ぎ足して使用でき、ガラス製で見た目はロウソクそのものであり、倒れても燃え広がらない液体パラフィンを使用している。

エコだけが特徴ではなく、実用性と安全性を兼ね備えている。使う事で葬儀社が自然とSDGsに取り組めるような商品を広めている。

「お悔やみ便」から「睡蓮」まで、相次ぐ新機軸

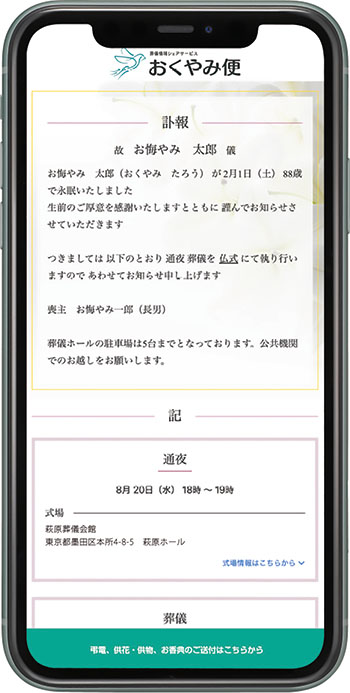

この企画力を象徴するのが、クラウド型訃報共有サービス「おくやみ便」である。葬儀社が訃報情報をWeb上に登録しURLを発行する。喪主は関係者にSNSやLINEでURLを共有。

その場で供花や香典、弔電の手配や参列の可否までを簡単に選択できる。導入社は月額980円(税別)で利用でき、何件受注が起きようと、それ以上の費用は発生しないシンプルな課金設計も支持されている。

この1年で、ほかにも意匠性と文化性を兼ね備えた商品が複数登場している。印象派の画家モネの作品に着想を得た棺「睡蓮」シリーズは、美術的な静謐さと宗教観を融合させたアート性の高い製品だ。また、白装束の新提案「和華(WAKA)」は、最期も洋装で、という需要にあわせ、着物でもない、ドレスでもない「誰もが優雅に旅立てる一着」として注目を集めている。

「“物”だけでなく、“意味”を込めた提案をしていくことが大切だと思っています。大切な人との最後の時間に、心の余白を持てるような製品や仕組みを届けたい」と諸田氏は話す。

「改革者」になるまでの葛藤と10年の準備期間

諸田氏が社長に就任したのは2023年。しかし、その前には長い葛藤と準備期間があった。野村證券で営業マンとして活躍していた諸田氏が家業を意識したのは、祖父の通夜で親族に「お前がやらないと潰れる」と言われた時だという。

2009年、20代後半で帰郷。すぐに経営を引き継ぐのではなく、萩原という長寿企業の内部を見つめ直す機会と捉え、静かに準備を進めた。その間、青年会議所(JC)で活動し、様々な役職を経て、全国の経済人とのネットワークや多様な価値観の中で経営観を養っていった。

「いまでこそ言えるのですが、JCに注力していた時期は会社を外から見ることができました。JCという組織は、多様な考えを持った人たちと目標を共有し、組織を運営していく小さな社会。これは経営の実験場そのものでした」

また、社会貢献や持続可能性といったテーマにも、JCの活動を通じて自然と向き合うようになった。

この体験は、SDGs対応商品やCHO(チーフ・ハピネス・オフィサー)の導入にもつながっている。社業から一歩距離を取り、自らを鍛え直す10年間が、現在の萩原の経営改革の根幹をなしている。

「JCでの経験は、私にとって“もう一つの経営大学”でした。会社の経営者としての自分を、10年間かけて育ててもらいました」。

死と向き合うことは、生を見つめ直すこと「弔いの文化を絶やさない」

諸田氏が改革の軸に据えるのは、「葬儀を通じて、誰もが前向きに生きられる社会をつくる」ことだ。

「今は“家族葬”が主流で、式を知らせない、来てもらわない、というケースが急増しています。もちろんそれ自体を否定はしませんが、“誰かの死をきちんと見送る”という営みが失われつつあることに、強い危機感があります」

葬儀は、本来「残された人が、悲しみを共有し、再び歩み始めるための儀式」だという。悲しむ時間、別れを告げる場、その文化的・心理的な役割が、過剰な簡略化の中で希薄になっている。

「弔うことができなかった人が、“ちゃんと伝えたかった”と後悔を残す。遺族も“なにかが終わっていない”と感じる。それでは、次に進めないんです」

だからこそ、「おくやみ便」などの取り組みを通じて、“会えなくても、想いは届けられる”社会を整えたいと諸田氏は言う。

「悲しみを受け止め、祈りを託す文化」を残すことが、社会全体のメンタルヘルスやつながりにも関係する。そんな信念が根底にある。

「私たちは“死”を扱っていますが、実際に見つめているのは、“生きている人の明日”なんです」。