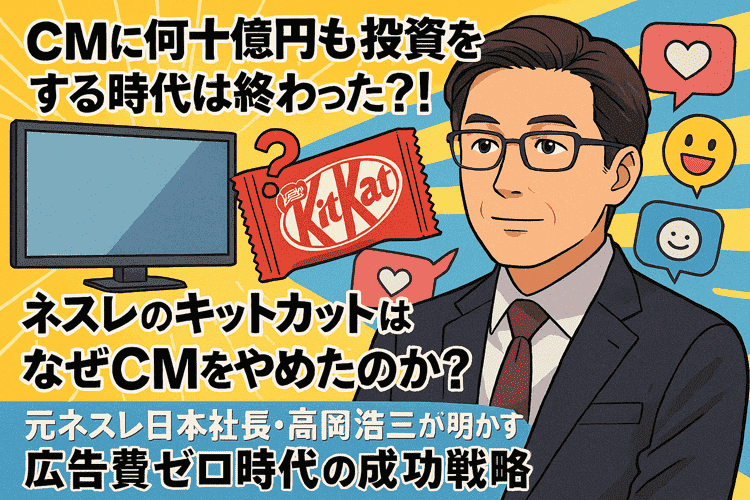

フジテレビ問題をきっかけに、企業のテレビ広告離れが加速。CMをやめて売上と利益を大幅に伸ばしたネスレの実例に、いま再び注目が集まっている。

CM撤退相次ぐテレビ業界ーー問われる広告の存在意義

フジテレビで起きた一連の不祥事により、スポンサー企業が次々と広告を見送り、同局の広告収入は年間233億円規模で減少するとされている(フジテレビ社発表)。この混乱をきっかけに、企業のテレビCM離れが加速するのではないかという見方が広がっている。

実業家の堀江貴文氏は、自身のYouTube番組で「テレビCMをやめても売上は落ちない。むしろ、コストパフォーマンスが悪かったと気づく企業が出てくる」と述べ、広告戦略の再考を促した。

利益なき広告費ーー高岡氏が下した決断の背景

2002年、高岡氏は当時マーケティングを担当していたネスレ日本の主力商品「キットカット」のテレビCMを全面的に中止するという決断を下した。背景には、広告投資に対する利益率の低さがあった。年間20億円以上の広告費を投じながら、キットカットの利益率はわずか2〜3%に過ぎなかったという。

ネスレ本社からは、投下資本利益率(ROIC)を重視するよう強く求められていた。売上ではなく、明確な利益が問われる中で、高岡氏は「広告をゼロにすれば、利益はむしろ改善するのではないか」との仮説を立てた。これが、同氏が広告戦略を大きく転換する契機となった。

口コミがつくった市場価値『きっと勝つとぉ!』で生まれたキットカットの転換点

テレビCMをやめた後、高岡氏が打ち出したのはPRを軸としたキャンペーンである。代表例が2003年の「受験生応援キャンペーン」だ。

キットカットが「きっと勝つとぉ!」という九州方言に通じることに着目し、大学キャンパス周辺で商品を配布することで、自然な形で話題を生むことに成功した。キャンペーン期間中、東大や慶応義塾大学のごみ箱にキットカットの空箱が大量に捨てられていたことが、ブログなどを通じて拡散し、ネット上で「なぜキットカットばかり?」といった疑問が広がった。

それに対し、「『きっと勝つとぉ!』という応援の意味がある」という情報が共有されることで、受験生の間で共感が生まれた。このように、自然発生的な口コミが商品の認知と支持を広げ、結果的にテレビCM以上の波及効果を生んだ。

この戦略は、広告ではなく“語られる商品”をつくるという高岡氏の信念に基づくものであり、実際にキットカットの売上は5倍、利益は10倍にまで拡大したとされる。

広告の限界とPRの台頭『誰が語るか』が勝負を決める

この事例が示すように、単に広告費をかけて商品を周知するという従来のアプローチは、消費者の変化に対して効果が薄れてきている。高岡氏が注視したのは、「誰が語るか」に対する社会の感度であった。企業が自らの製品を賞賛する広告よりも、利害関係のない第三者が語る言葉の方が、はるかに高い説得力を持つ。

当時、テレビ番組内で専門家が赤ワインの健康効果を紹介した際、たちまち売上が跳ね上がったという事例に高岡氏は着目した。企業が数十億円の予算を投じても得られなかった反応が、番組の中の短いコメントによって生まれた。この現象は、「消費者はもはや広告を無条件に信じていない」という現実を突きつけた。

高岡氏は、PRとは単なる広報活動ではなく、「人に伝えたくなるニュース性を商品に宿す」ことだと捉えている。セレブリティの起用や話題作りに偏るのではなく、誰かが語りたくなる必然性をいかにつくるか──そこに企業の創意が問われるようになっている。

“ニュースになる商品”の条件と企業の課題

一方で、PR戦略にはその特性ゆえの課題も存在する。話題化のためには“ニュースバリュー”が必要であり、それが生まれにくい商材では、再現性のある成功が難しいとの指摘もある。さらに、拡散される情報はコントロールが及びにくいため、予期せぬ反応や批判に備える必要がある。

それでもなお、商品やサービスの本質が「語る価値」に裏打ちされたものであれば、広告に頼らずとも広がりは生まれるという見方は、変化の激しい市場において一つの有効な指針となっている。

このような認識が広がりつつある中で、高岡氏の取り組みは、マーケティング手法の転換点を象徴するものとして、今なお示唆を与え続けている。

SNS時代の広告論争変化する評価軸と企業対応

こうした議論に対して、SNS上でも反応が広がっている。元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏は自身のX(旧Twitter)で、「これがバレたのがフジ騒動」と投稿し、テレビCMの費用対効果に疑問を呈した。

一方で、広告業界の専門家からは異なる見解も聞かれる。「すべての商材がPRで成功するわけではない」「テレビCMは依然として広範な認知拡大において有効であり、ブランド構築には欠かせない」という声も根強い。

こうした賛否が交錯する中で、広告戦略をめぐる議論は単なる是非論ではなく、企業の方針や市場環境に応じた“最適解”を探る模索の段階にあるといえる。

テレビCMの役割は終わったのか残された効用と次の一手

高岡氏は「テレビCMが完全に不要になるとは考えていない」としつつも、その効用には限界があると語る。ブランドが確立された商品にとって、広告のコストパフォーマンスは年々低下している。一方、新商品の認知拡大には、テレビのリーチ力がいまだに有効だ。

とはいえ、「広告すること」ではなく「何をどう伝えるか」が問われている。ニュース性や物語性のある商品設計、SNSとの連携を見据えた戦略構築がカギとなる。

マスメディアから“語られるメディア”へ広告の未来予想図

現在、高岡氏はケイアンドカンパニー代表として、複数の企業にPR戦略を提供している。たとえば、ある地方の老舗和菓子店を訪日観光客向けにリブランディングし、SNS上で数百万回の閲覧を記録した事例もある。

今後、広告費の主戦場はマスメディアから、PR・SNS・口コミといった“共感型メディア”に移行していく。その潮流を加速させるのが、AIによる顧客分析や自動生成ツールによるパーソナライズ型広告である。

広告とは「届けるもの」から、「語られるもの」へ。