武庫川女子大学(兵庫県西宮市)を運営する学校法人武庫川学院は7月29日、中央キャンパスで記者会見を開き、2027年度から全13学部で男女共学へ移行し、大学名を「武庫川大学」に変更する方針を正式に発表した。

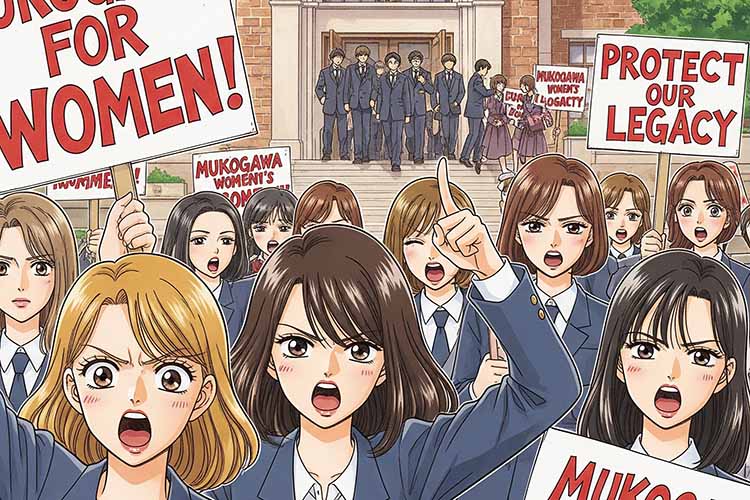

女子大学としては全国最大規模を誇る同校の決断は、進学時に「女子大であること」を前提としていた在学生や卒業生の間に波紋を広げており、オンライン署名サイトでは5万件を超える反対の声が集まっている。

理事長「ダイバーシティで旋風を起こす」 一方で「驚かせて申し訳ない」と陳謝

会見に臨んだ学校法人武庫川学院の大河原量理事長は、「共学化によりダイバーシティと研究力で旋風を起こす大学を目指し、社会に貢献したい」と意義を強調。

その一方で、「学生や卒業生の皆さんを驚かせてしまって申し訳なく思う」と述べ、「社会の要請に応え、学生の成長を促すことが共学化の趣旨」と理解を求めた。

「女子大だから進学を決めた」 学生の声に配慮なき方針転換への不満

共学化に対する反発は、単なる感情論ではなく、大学運営のプロセスや透明性、学生の安心感に対する根源的な不信が背景にある。署名活動「共学化方針に関する延期・見直しを求める会」の呼びかけ文には、以下のような問題提起が示されている。

まず、共学化という重大な転換について、学生への事前アンケートや説明会が一切実施されなかったことに対し、「大学の主体は学生であるのに、トップダウンで進められた」との批判が強い。また、共学化を2027年度からとする一方で、現1回生(2025年入学生)が卒業するまでの移行期間が設けられていないことにも、「女子大として進学を決めた学生の期待を裏切っている」との憤りが寄せられている。

さらに、女子大学で培われてきた「女性のリーダー育成」や「女性のためのキャリア支援」などの理念が、共学化によって形骸化する懸念も示されている。「安心して学べる女子だけの環境を求めて進学を決めた」という学生の声もあり、特に共学環境に心理的な抵抗感を持つ学生にとっては、今回の方針転換は生活環境の根底を揺るがす問題となっている。

「女子大卒」という肩書きが将来的に履歴書から消えることへの不安や、女子枠での就職活動への影響を懸念する声もあがっており、教育・福祉・企業などの現場で培われてきた「女子大」の社会的評価が失われるのではないかとの危惧も共有されている。

「突然すぎる」方針決定と情報の不透明性 他大学との比較で浮き彫りになる対応の差

署名活動の発起人らは、他の女子大学、たとえば津田塾大学や日本女子大学が、共学化の議論に際しては学生との対話を重ね、長期的な移行期間を設定した例を紹介し、「今回の武庫川女子大の共学化はあまりに急で、一方的すぎる」と批判している。

加えて、将来的に付属中学や高校の共学化まで見据えているのではないかという不安もあり、方針決定の全体像が学生に十分に説明されていないことも、反発の要因となっている。

署名活動の要望には、説明会や意見交換会の開催、在学生・受験生へのアンケート実施、女子専用スペースの維持、意思決定に関する情報公開などが盛り込まれている。

共学化の理由は「少子化」と「女子大離れ」 全国的な流れも後押し

一方で、武庫川学院側は今回の共学化の背景について、18歳人口の減少とともに女子の進学率が5割を超え、「女子大の役割は一定程度果たした」と説明。女子受験生の共学志向が進む中、「4~6年後には現在の学生数を維持できる保証がない」との危機感があったと分析している。

実際、2024年度には神戸松蔭大学(神戸市)や名古屋葵大学(名古屋市)が共学に転換しており、京都ノートルダム女子大学(京都市)は2026年度から学生募集を停止すると発表するなど、女子大学そのものの存続に疑問符がつきつつあるのが実情だ。

武庫川女子大学は1949年に開学し、看護、薬学、建築など13学部を擁し、2025年5月時点の学生数は9,635人。女子大としては国内最大規模を誇る。今後の「武庫川大学」への転換が、全国の女子大の進路にも波紋を広げそうだ。