答えのない問いが溢れる現代。かつての成功方程式は色褪せ、ロジカルシンキングだけでは突破できない壁に、いま多くのリーダーが直面している。では、いま必要とされている新たな思考の軸とは何か。その鍵は、我々が日々無意識に行っている「編集」という営みにある。あらゆる情報から関係性を見出し、世界を編み直すこの根源的な力を、自覚的に扱える「方法」へと昇華させたのが「編集工学」だ。

創始者・松岡正剛の思想を継承し、現代のビジネスシーンで進化させる安藤昭子氏(編集工学研究所 代表取締役社長)。彼女の言葉から、複雑性の時代を生き抜くための「知性のOS」を再起動させるヒントを探る。

学びの変容 「違う自分」を発見するということ

―― 編集工学を学ぶネットの学校「イシス編集学校 」には、2000年設立以来、3万人以上の方が参加されてきたと伺いました。ビジネスパーソンから学生、主婦まで、実に多様な方々が集まるそうですが、彼らは何を目指して参加し、そこで何を得て、どのように変わっていくのでしょうか。

安藤: おそらく、入られる時に「こうなりたい」と思っていた目的と、学びを経て「こうなった」という実感は、良い意味でずれていることが多いかと思います。ライティング力や発想力を身に着けたいなど、具体的なスキル習得を目当てに参加をされた方も、より自分らしく生きるといった方向に編集の根源的な面白さを発見していかれることが多いのです。

多くの方が、既存の学びにどこか物足りなさを感じていらっしゃいます。知識をインプットするだけでは埋まらない、言葉にはしづらい何かがイシス編集学校にはある。実際に学んでみると、「自分の中にこんな考えがあったのか」「こんな言葉が紡げるのか」という発見の連続なのですが、それも教養として身につける哲学や思想とは違います。すでにご自身の内にある、けれど見えていなかったものに気づいていくプロセス。さながら、自分自身を再発見していく旅のようです。価値観がガラッと変わった、とおっしゃる方が多いですね。

―― それは、単なるスキル習得とは全く違う体験ですね。

安藤:ビジネスにすぐに役立つと言った特定のフレームワークを提供するわけではありません。そのかわりに、いくつもの「編集の型」の修得を通して、あらゆるフレームワークを支える根源的な思考の「構え」そのものを変容させることを目指しています。構えが変わると、世界の見え方が変わる。見え方が変われば、思考が変わり、行動が変わる。その根本的な変化こそが、ここで得られる一番の価値なのだと思います。

リーダーたちのための学び舎「AIDA」 フレームの外へ出る力

―― 経営層や次世代リーダー向けの「Hyper-Editing Platform [AIDA]」は、半年で150万円という高額なプログラムでありながら、それでも多くのビジネスリーダーが参加を続けていると聞きました。彼らは、なぜそこまでして「編集力」を求めるのでしょうか。

安藤: AIDAには、例えばリクルートさん、三菱商事さん、キリンホールディングスさんといった素晴らしい企業が、毎年連続して参加してくださっています。執行役員手前の次世代リーダーを育成する「サクセッションプラン(経営者継承計画)」の一環としてご活用いただいている企業様も多くいらっしゃいます。組織の未来を担うリーダーを育成するのに、「これまでのやり方だけでは限界がある」という、切実な問題意識が共通しておありです。

今日の経営の現場は、かつてないほど複雑です。サステナビリティやステークホルダー資本主義といったテーマは、単線的な因果関係や合理性に基づく既存の枠組みの中だけで考えていては、決して解は見出せないものであると思います。株主と顧客と社員を見ていれば経営がなりたった時代は、終わろうとしているのでしょうね。

―― ロジカルシンキングだけでは足りない、と。

安藤: まさしく。ロジカルシンキングは、ある決められたフレームの中で、いかに効率よく正解を導き出すかという点において、非常に優れたツールです。しかし、「そのフレームは本当に正しいのか?」が問われる時代にあっては、その限界もまた明らかになります。

編集力とは、一見すると全く異なる事柄の「あいだ」に関係性を見出す力です。言い換えれば、それはアナロジーの力。ある状況を、全く違う角度から見たり、全然違う分野のモデルに当てはめてみたりする。そうすることで、凝り固まった思考のフレームから自由になり、新たな可能性の扉を開くことができるのです。

数年前のハーバード・ビジネス・レビューに掲載されたある論文では、優秀な経営者ほど重要な意思決定の局面で、ロジカルではなくアナロジカルな思考を用いている、という研究が報告されていました。興味深いのは、当の経営者たちのほとんどが、そのことを自覚していないという点です。

![[AIDA]で講義する安藤昭子。普段何気なく使っている言葉や概念にも、深く切り込んで思考する](https://coki.jp/wp-content/uploads/2025/07/image-1.jpeg)

―― AIDAでは、その無自覚な才能を、自覚的な「方法」として鍛えるわけですね。

安藤: はい。ただそうした「方法」を獲得するには、机上の知的な訓練だけでは無理なんです。どうしても「場」の力が必要になる。そのため私たちは、編集工学を駆使して学びの「場」そのものを編集することに相当のエネルギーを費やします。照明や音楽、参加者の席の配置一つひとつに意図を込め、学びの体験における思考と感情のプロセスを仕立てていく。たとえばお化け屋敷で「ここを曲がったらこう驚かせよう」と仕掛けるように、参加者が知的なスリルと共に、思考の壁を突き破れる瞬間を創り出すことに神経を使います。

AIDAでの体験は「強烈」という言葉でよく語られますが、そうした変容のポイントをそこかしこに埋め込んであることによるかもしれません。半年間のプログラムを終える頃には、ほとんどの方が知的な興奮と熱気に包まれ、「夢中になっている」状態で出ていかれる。これは、他のビジネスセミナーではなかなか見られない、AIDAならではの体験価値だと思います。

その熱狂を、その場限りで終わらせない仕組みも整い始めています。AIDA卒業生のためだけのコミュニティ「ハイパークラブ」があり、そこでは世代を超えた卒業生たちが、過去の講義アーカイブを視聴し、議論を交わし、刺激的なネットワークを広げ続けています。半年間の学びが、共に考える仲間を得ながら一生涯続く知的資産となるのです。

そして、この場の根底には、一つの問いが流れ続けています。AIDAはそもそも20年前に、「日本のことを教えてほしい」というビジネスリーダー達の切実な願いから始まりました。グローバルに活躍すればするほど問われる、自らの文化的な根幹。単なるスキルを学ぶ場ではなく、「日本とは何か、自社とは、自分とは何者か」という根源的な問いと向き合う、深い思索の場でもあるのです。

松岡正剛亡き後 カリスマから「方法」の継承へ

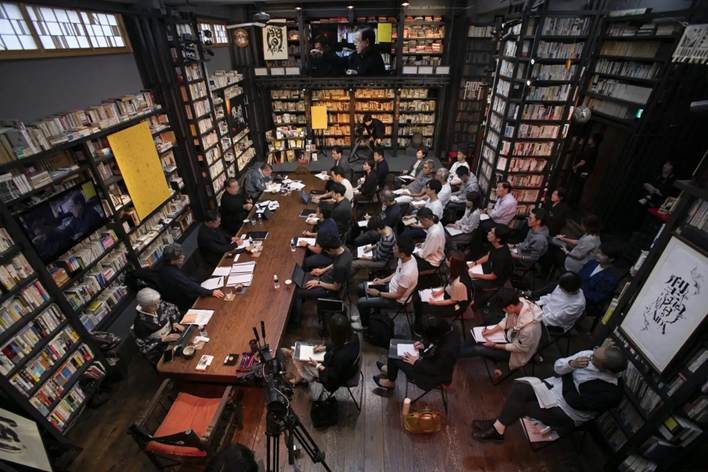

![[AIDA]では松岡正剛の著作なども多く参照しながら学びを深める](https://coki.jp/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpeg)

―― AIDAは、創始者である松岡正剛氏の圧倒的な存在感も大きな魅力だったと思います。昨年、松岡氏が亡くなられた後、その場はどのように継承され、あるいは変化したのでしょうか。

安藤: 松岡の逝去からわずか2ヶ月後に始まった前回のAIDAは、開講当初、正直なところスタッフ皆が暗中模索の中にいました。松岡正剛という象徴の存在は、何物にも代えがたいものでしたから。

しかし、私たちには松岡が遺してくれた「編集工学」という方法論があり、スタッフは皆高いレベルでそれを共有しています。松岡が担っていた役割をスタッフ全員で分かち合い、場の設計、演出、参加者の学びのプロセス、その全てを編集工学のメソッドに則って、これまで以上に緻密に再構築したのです。

結果として、長年参加されている企業の幹部の方から「過去最高のセッションだった」という言葉をいただきました。なぜかと考えてみると、松岡が座長を務めていた頃は、その圧倒的な存在感ゆえに、参加者はある種「受け手」になりがちだったのかと思います。その絶対的な中心が象徴的な面影となったことで、参加者一人ひとりが「自分がこの場を創るのだ」という当事者意識を持てるようになり、より主体的に思考し、議論に参加するようになったのだろうと思います。

―― カリスマの元での学びの場から、参加者が自ら起こす「共創」の場へと進化したのですね。

安藤: そうですね。松岡が遺した「編集工学」は、こうして世代を継ぎながらその時代の中でしっかりと価値を生むことができる。このことを体現できたことは、私たちにとって非常に大きな変化であり、進化だったと思っています。きっと時代の流れとも合っていたのでしょう。

![昨年の[AIDA]シーズン5では、これまで以上に「受講者と共に創る学び」が多く生まれた。初の試みとして、受講者表彰の仕組みも新設され、佐藤優氏、大澤真幸氏、田中優子氏、村井純氏、武邑光裕氏、津田一郎氏からアワードが送られた](https://coki.jp/wp-content/uploads/2025/07/image-5.jpeg)

問いの源泉へ 「そもそも」と考える作法

―― 最後に、読者が日常で編集力を鍛えるヒントをいただけますか。特に、経営判断における「問いの立て方」についてお聞きしたいです。

安藤: 「問いの力が大事だ」とよく言われますが、大事なのは問うためのテクニックではないんですね。まず、自分自身を「問える状態」にしてあげることが何よりも重要です。その根源にあるのは、人間が本来有している好奇心です。

そのため、これさえすれば問う力が身につく、という即効性のある解はないのですが、今日からできるTIPSとしてお伝えするならば、「そもそも、これは何だろう?」と考える癖をつけるといいと思います。目の前にある湯呑み一つとっても、「そもそも、なぜこの形なのか? 茶托ってなんだ?」「そもそも、なぜお茶を出すという文化があるのか?」と問うてみる。

そうした瞬間に、見慣れた日常の風景の「解像度」がぐっと上がります。今まで情報として素通りしていたものにピントが合い、世界が違って見えてくる。問いとは、そうした解像度が変化した時に、無数に生まれてくるものなのです。この「そもそも」というスイッチを持っておくだけでも、凡庸な日常を創造的な発見に満ちた世界へと変えることが自覚的にできるようになります。

知のインフラとしての編集工学

安藤氏は語る。個人の編集力は、その人の思考やスキルというアプリケーションを動かす根源的なOSのようなものだ、と。そしてそれは、組織や社会にも拡張できる概念だという。

安藤:「編集工学」は、人がいかに生きるか、社会はどうあるといいかということを、世界はそもそもどうなっているのか、という問いを携えながら、根源的に探究していける方法論です。一部の人のための学びではなく、「社会のインフラ」にもなりうるものだと確信しています。あらゆる組織やシステムに編集工学が応用されていくことで、社会の様々な課題が、もっと滑らかに創造的に解決され、さまざまな行き詰まりに新たな選択肢を見いだせるものと思います。

そのビジョンは今、大学教育への導入や、AIDAの知見を社会実装するためのコンソーシアム設立準備といった、具体的な形で動き始めている。

松岡正剛が蒔いた一粒の種は、編集工学研究所という担い手を得て、個人の内なる変革から、組織、そして社会全体のOSを書き換えるという、壮大な未来へと芽吹きつつある。複雑性の海の中で羅針盤を失った我々にとって、その思想は、自らの内に眠るコンパスを再発見せよ、と静かに、しかし力強く語りかけているのかもしれない。

あなたも、この「知の冒険」へ [AIDA]シーズン6開催

この記事で語られてきた「知のOSを再起動させる旅」は、過去の物語ではない。今まさに、2025年10月から始まる新たなシーズンとして、次なる参加者を待っている。

Hyper-Editing Platform [AIDA]シーズン6のテーマは、「座と興のAIDA」。 欧米主導の合理性や論理性に揺らぎが見える今、「複雑なものを複雑なまま内包する日本の価値観」に、世界の注目が集まっている。今シーズンでは、歌合せや茶道、江戸の学び舎にまで遡り、日本文化が培ってきた「場の力」と、そこから生まれる「興(=創造性)」の核心に迫る。“場”が人のふるまいを作り、変え、創発を起こす日本文化ならではの知恵を現代のビジネスシーンにどう応用できるかを思考するシーズンとなる。

![[AIDA]はシーズン6の開催に向け、オンライン受講者を募集中。](https://coki.jp/wp-content/uploads/2025/07/image.jpg)

ボードメンバーである作家の佐藤優氏も「あらゆるモデルが行き詰まっている時代、省みるべきは“未来としての過去”」と語るように、このテーマは、先行き不透明な時代を生きる私たちにとって、等しく切実な課題を投げかけるだろう。

[AIDA]の学びは、オンラインでもその熱量を失うことはない。編集工学研究所ならではの巧みなカメラワークと演出により、「会場にいずとも、その場にいるように学べた」と評されるほどの没入感を実現。講義中のチャットでは、全国・世界から参加する多様な受講生との「越境型の対話」がリアルタイムで繰り広げられる。

さらに、学びは講義時間だけではない。「連」と呼ばれるオンライン上の教室で、課題図書に対する回答を提出すると、「師範代」と呼ばれる編集コーチから濃密なフィードバックが返ってくる。この双方向のやりとりが、受動的な知識のインプットを、能動的な知の共創へと変えていくのだ。

この「知の冒険」の扉は、すべての人に開かれている。まずはその雰囲気を体験していただくために、オンライン受講向けの無料説明会が8月1日(金)20:00より開催される。[AIDA]に関心を持たれた方は、ぜひこの機会に参加してみてはいかがだろうか。申し込みは編集工学研究所のウェブサイトで受け付けている。