『24時間テレビ48』(日本テレビ系)の寄付金総額が19億5915万23円に達し、歴代2位の高水準となった。SUPER EIGHTの横山裕が走った105kmマラソンをきっかけに、子ども支援や能登復興支援など多方面に寄付が広がった。過去2年と比べてもその回復は際立ち、寄付文化の新たな段階を示している。

寄付金総額19億5915万円、3年ぶりに大幅増加

10月26日に放送された『24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後』で、寄付金総額が発表された。

集計期間は6月1日から9月30日までで、総額は19億5915万23円。一般募金(福祉・環境保護・災害復興支援)が10億3844万8504円、「マラソン子ども支援募金」が7億9186万1759円、「能登復興支援募金」が7314万9123円、「パラスポーツ応援募金」が3929万637円、その他支援が1640万円だった。

過去の寄付実績と比べても、今年の増加は顕著だ。2023年(第46回)は8億4805万9341円、2022年(第45回)は9億6688万9921円と、コロナ禍以降は10億円を下回る年が続いていた。そこから一気に19億円台へと回復したことは、社会全体が再び「共に支える」意識を取り戻しつつある兆しを示している。

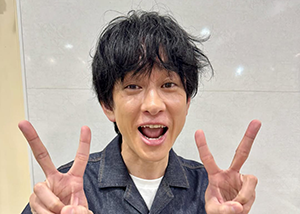

横山裕のマラソンが象徴した“共感のデザイン”

SUPER EIGHTの横山裕が挑んだ105kmマラソンは、単なる体力の挑戦にとどまらなかった。炎天下の中、ひたむきに走る姿は、視聴者に「行動で示す支援」というメッセージを投げかけた。

新設された「マラソン子ども支援募金」は、全国606の児童養護施設に外食券やレジャー券を届け、職員不足の現場には生活家電を提供。経済的に厳しい家庭には「食の支援クーポン」を配布する。支援の使途が明確に示されることで、寄付への信頼が生まれている。

共感を“感動の演出”から“社会的実効性”へと転化させた点が、長寿番組としての進化を物語っている。横山の走りは、寄付文化そのものを体現した象徴的なシーンとなった。

テレビチャリティーは時代遅れか CSR視点でみる“信頼資本”の再構築

SNSやクラウドファンディングが主流化する時代にあって、テレビを通じた募金は古い仕組みに見えるかもしれない。しかし、24時間テレビが持つ価値は“社会的信頼資本”の積み上げにある。

番組を通じて「誰が呼びかけ、どう使うか」が明確に示される点は、匿名寄付にはない強みだ。企業のCSR活動に近い構造を持ち、社会とメディアの関係を再定義している。

日本テレビにとって24時間テレビは、単なる特番ではなく、公共性と企業ブランドを両立させる装置である。寄付金を集める過程そのものが、企業の社会的責任の実践として位置づけられている。視聴率や広告価値よりも、“信頼のリターン”をいかに残すかが、今のメディア経営の焦点となっている。

寄付文化の転換点 “選べる支援”が行動を生む

今回の特徴は、寄付の設計が「個人化」と「目的別設計」へと進化した点にある。

福祉、子ども、能登復興、パラスポーツといったテーマを複数提示することで、寄付者は自分の関心に合わせて支援を選べる。これにより“共感の細分化”が進み、寄付がより自分ごととして定着しつつある。

かつてのような“感情の共有型”から、“意識的な参加型”へ――。寄付が感情的な行為から、社会への小さな投資へと変わりつつある。この構造的変化が、寄付文化を次の段階へ押し上げている。

“共感経済”が示す未来 善意を社会の資本へ

寄付金19億円という数字の背景には、共感が経済を動かし、信頼が社会を再構築する新しい流れがある。

モノでも視聴率でもなく、「信頼と共感」を媒介に人が行動する――それが現代の“共感経済”だ。

企業が社会課題にどう投資し、メディアがその行動をどう物語として伝えるか。その循環の中に、日本社会の成熟がある。

寄付文化は次のフェーズに入った。デジタルが進んでも、寄付の本質は“誰かのために動く”という行為にある。

24時間テレビは、そうした「思いの連鎖」を社会に可視化し続ける存在として、これからも走り続けていく。