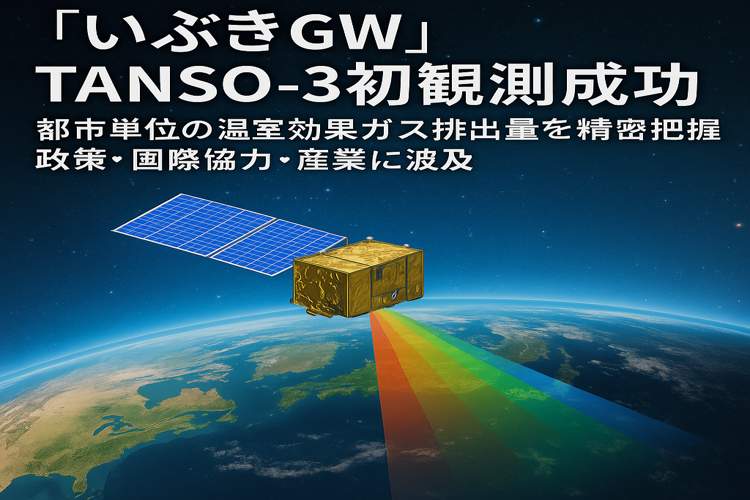

宇宙からの新時代、TANSO-3がもたらす初観測の成果

環境省、国立環境研究所(NIES)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW(GOSAT-GW)」に搭載された最新の温室効果ガス観測センサ3型(TANSO-3)が、打ち上げ後初となる観測を実施し、正常な動作を確認したと発表した。

初観測は2025年7月14日から20日にかけて行われ、二酸化炭素やメタン、二酸化窒素などによる光の吸収を捉えた分光データが計画通り取得された。

「いぶき」シリーズの進化で観測精度が飛躍

TANSO-3は、2009年打ち上げの「いぶき」、2018年打ち上げの「いぶき2号」を継承する最新鋭センサで、回折格子型イメージング分光方式を採用している。従来のフーリエ変換分光方式では離散的な観測が中心だったが、新方式により空間方向の連続的なデータ取得が可能となり、観測点数は飛躍的に増加した。

例えば関東地方では、「いぶき2号」では最大20地点だった精密観測が、TANSO-3では面的に約1000地点へと拡大している。

政策評価の精度向上へ、都市・発電所単位での排出量推計

観測モードは2種類あり、広域観測モードでは900km以上の幅を10km分解能で観測し、3日間で地球全体をくまなく捉えることができる。精密観測モードでは90km以上の幅を最大1〜3kmの分解能で計測し、都市や発電所など大規模排出源の詳細な観測を可能にする。

これにより、小国や地域単位の排出量推計の精度が向上し、都市や施設レベルでの温室効果ガス排出量の定量化が可能になる。都市や発電所単位で排出量を把握できることは、自治体が独自に進める温暖化対策の効果検証や、国が導入を検討しているカーボンプライシングの精度向上にも資する。

再生可能エネルギーの導入効果や省エネ施策の成果をより正確に示せるようになれば、政策立案の裏付けとなるデータの質が飛躍的に高まることになる。

国際観測ネットワーク強化で気候外交を後押し

この衛星は国際的な観測ネットワークの中でも重要な位置を占める。初期校正の段階では、NASAの二酸化炭素観測ミッションOCO-2およびOCO-3との協同観測が予定されており、欧州の地球観測計画「Copernicus」などとのデータ連携の可能性もある。

各国の衛星データを突き合わせることで、観測の信頼性は高まり、国際交渉や途上国支援において科学的根拠を伴った説明力が強化される。衛星データの国際標準化や地球規模での透明性確保にも寄与し、気候変動対策の外交的基盤を強化する効果が期待される。

技術革新が拓く環境計測市場と産業競争力

技術的な進化も注目すべき点だ。回折格子型イメージング分光方式の採用は、日本の宇宙機器メーカーの開発力を示すものであり、プライムメーカーである三菱電機をはじめとする関連産業の競争力向上にもつながる。

環境計測市場は今後、衛星観測データを活用したビジネスやサービスの拡大が見込まれており、その裾野は環境コンサルティング、エネルギー管理、都市計画など幅広い分野に及ぶ。宇宙からの観測が地上の経済活動や産業構造に影響を与える時代が、着実に近づいている。

本格運用は年内開始、気候変動対策のスピードを変える一歩

「いぶきGW」は打ち上げ後3か月間の初期機能確認を経て、センサの精度確認やデータ補正を行う初期校正へ移行し、年内の関係者へのデータ提供を目指す。政策、国際協力、産業の各面で新たな可能性を切り拓くTANSO-3の本格運用は、気候変動対策の精度とスピードを変える一歩となりそうだ。