国産エレキギターの代名詞的存在として知られた株式会社フェルナンデス(埼玉県戸田市)が7月9日、東京地方裁判所より破産開始決定を受けた。負債総額は約7億3000万円に上り、債権者は約60名。破産管財人には、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の粟田口太郎弁護士が選任された。

フェルナンデスが東京地裁で破産開始決定 負債は約7億円

同社は1969年に設立。エレキギターを中心とした音楽機器の開発・販売を手がけ、ギター、ベース、アンプ、エフェクターなど幅広い商品群を展開。製造は外注を基本としながらも、品質に定評のある製品を全国の楽器店を通じて販売していた。

資本関係こそないが、事業面で密接な関係にあった大阪フェルナンデス(大阪市北区)とも連携を図り、アメリカをはじめとする海外市場への輸出も展開。1999年1月期には年商が40億円台に達し、日本製ギターブランドとしては異例の成功を収めた。

hide、布袋寅泰、BUCK-TICKが愛したギターとは

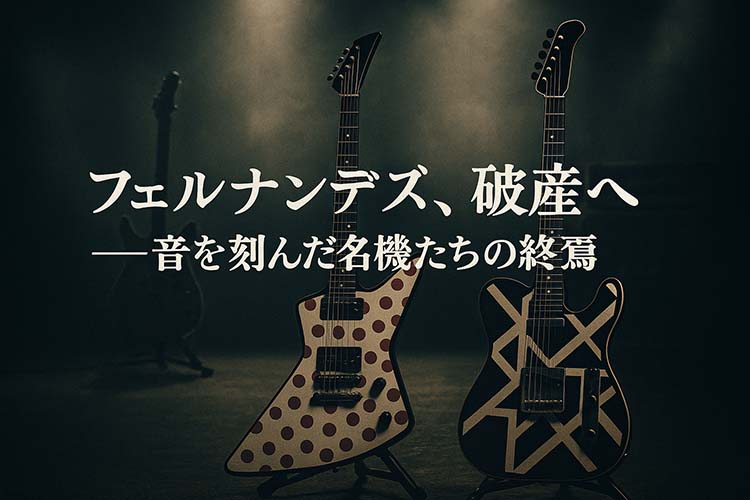

フェルナンデスの名を一躍全国区に押し上げたのは、そのアーティストシグネチャーモデル群である。布袋寅泰の幾何学模様モデル、X JAPANのhideによる“モッキンバード”タイプ、BUCK-TICKの今井寿モデルなど、どれもアーティスト本人のビジュアルやサウンドイメージと密接に結びついた、象徴的なギターだった。

フェルナンデスのギターを見れば、演奏するアーティストの姿が自然と目に浮かぶ。そう語られるほどに、同社の楽器は単なるツールにとどまらず、文化的アイコンとして多くのファンに記憶されている。

また、「サスティナー」と呼ばれる弦の振動を持続させる独自技術を搭載したモデルも登場。演奏の幅を飛躍的に広げたこの機構は、国内外で高く評価された。

最盛期は売上40億円超 海外展開も

1990年代には、国内のみならず海外マーケットでも一定の存在感を確立。高品質・個性派モデルを武器に、アメリカなどでの販路を拡大していた。ギター職人の育成にも積極的で、自社で養成学校を運営するなど、日本の楽器文化における貢献も大きかった。

一時代を築いた同社は、ブランドの存在そのものが音楽カルチャーの一部として認識されていた。

経営悪化の背景にある構造問題と競争激化

しかし、2000年代以降は状況が一変した。中古市場の拡大により新品需要が減少、また中国製などの低価格帯製品の台頭で競争が激化した。さらに、ギター人口の減少や若年層の音楽志向の変化も逆風となり、売上は減少を続けた。

同社は起死回生を図るべくカタログの刷新や新製品投入を行ったが、2022年1月期には売上高が1億6608万円にまで落ち込み、2414万円の最終赤字を計上していた。

加えて、事業面で密接に連携していた大阪フェルナンデスが2023年4月に大阪地裁から破産開始決定を受けたことが、同社の信用を大きく損なった。資本関係のない“系列依存”という脆弱な構造のもとで、経営環境はさらに悪化。2024年7月に一時事業を停止し、同月に破産を申請するも一度は取り下げ。その後、2025年6月に再度申請し、今回の破産開始に至った。

フェルナンデス商標の一部は他社へ譲渡 今後のブランド行方は

関係者によると、「FERNANDES」ブランドの商標の一部は、既に他社へ譲渡されているという。現在、商標を取得した企業がどのような展開を行うのかは明らかにされていないが、今後、ブランドの復活やライセンス事業の再構築といった動きが出る可能性もある。

中古市場ではすでに「hideモデル」や「布袋モデル」などの価格が上昇傾向にあるという情報もあり、ブランド終了がプレミア化を促している側面もある。

SNSでは“青春の終わり”を惜しむ声も

SNS上では、ギターを手にしたきっかけがフェルナンデスだったというユーザーの投稿が相次いでいる。

「フェルナンデスが破産なんて信じられない。hideモデルに憧れてバイトして買ったのに」

「布袋モデルは俺の青春そのもの」

「あの時代を支えたブランドが、こうして終わるのはあまりに切ない」

同社の破産は、単なる企業の終焉にとどまらない。音楽文化の一部を担ってきたブランドの消滅は、多くのミュージシャンやファンにとって大きな喪失感を伴うものとなった。