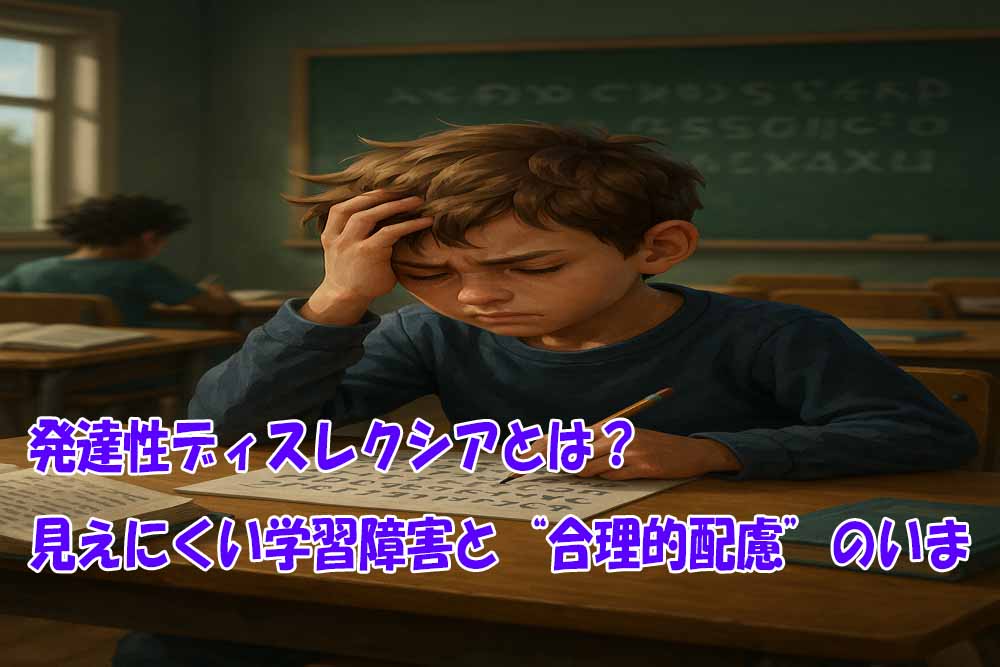

学習障害とは──「見えない困難」を抱える子どもたち

学習障害(LD=Learning Disabilities)とは、知的な発達には問題がなく、視覚や聴覚にも異常がないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」などの特定の能力に著しい困難を示す状態を指す。中でも「発達性ディスレクシア」は、文章を正確に読み取ったり、書いたりする能力に困難を生じるタイプの障害である。

文部科学省や研究者の報告によると、日本における発達性ディスレクシアの有病率は約8%。これは13人に1人の割合で、1クラスあたり数人が該当すると考えられている。

小学校で顕在化 気づかれにくい特性と周囲の誤解

この障害の難しさは、外見からは判別できない点にある。知的能力に問題がないため、低学年のうちは問題視されにくいが、小学校に入り文字学習が本格化すると、つまずきが表面化する。

読み書きがうまくできないことに対し、本人が「努力不足」と誤解し、自尊心を傷つけることが多い。さらには教員やクラスメートからの無理解によって、孤立や不登校に至るケースもある。

不登校から再出発 自分のペースで社会とつながる

ある男子高校生は、小学校低学年で発達性ディスレクシアの診断を受けた。書字の困難が顕著で、通常の授業では配慮を必要としたが、十分な理解を得られず苦しんだ経験をもつ。

一時は不登校になったが、家族と「外に出る不登校」「生活リズムを崩さない」という2つの約束を守りながら、短期留学やフリースクールで自分らしさを取り戻していった。

現在は、合理的配慮が認められる単位制高校に通い、パソコンによる別室受験やタブレット学習を活用しながら学業と課外活動を両立している。家族は「子どもが助けを求めたとき、誰よりも強い味方でいる」と語る。

合理的配慮が「学ぶ権利」を支える

別のケースでは、高校1年生の男子生徒が、小学校高学年のときに発達性ディスレクシアと診断された。

その保護者は、中学校入学時に学校側へ障害の特性を説明し、デジタル教科書の使用や教卓近くの席の確保といった「合理的配慮」を求めた。

当初は戸惑いもあったが、保護者が動画教材を共有するなどして対話を重ねた結果、担任や教科担当教員から理解を得られるようになり、「どうすれば学びやすくなるか」といった積極的な働きかけが始まった。

学校全体での対応 支えるのは“理解したい”という意志

取材に応じた当時の中学校では、担任や学年主任に加え、特別支援教育コーディネーターである教頭も保護者との話し合いに参加。教職員全体で情報を共有し、同じ認識を持つ体制がつくられた。

配慮の内容は、専門家を交えて精査され、実施前にはクラスメートへの説明も行われた。教員の負担は決して軽くはなかったが、「生徒の力を理解したい」という意志が支えとなり、対応が継続されたという。

生徒自身も「とてもやりやすく、友達の反応も心配していたようなものではなかった」と語り、保護者は「目の前が明るくなったようだった」と当時を振り返った。

支援の拡充へ 社会全体の理解が求められる

読み書きの困難は、訓練だけで解決するものではなく、脳の認知機能の特性に根ざした障害である。努力では克服できない壁に対し、本人や家庭だけに負担を押しつける社会では、子どもの可能性が閉ざされてしまう。

見た目にはわからない障害こそ、周囲の理解と柔軟な配慮が求められる。すべての子どもが安心して学べる教育環境の整備が、いま問われている。

周囲にできる具体的支援とは

学習障害、特に発達性ディスレクシアを抱える子どもや若者への支援は、「理解」「配慮」「環境整備」の3本柱で構成されます。ここでは、学校、家庭、地域、そして一般社会ができる具体的な支援策を以下に分類・整理してご紹介します。

■ 学校現場でできる支援

| 支援内容 | 具体例 |

|---|---|

| 合理的配慮の提供 | ・テストを別室で実施 ・パソコンやタブレットを使用した記述の代替 ・音声教材やデジタル教科書の導入 |

| 学習環境の調整 | ・教員の目が届く席への配慮 ・板書の負担を減らすプリントの配布 ・宿題や提出物の形式変更(例:口頭や録音での提出) |

| 教職員への研修 | ・ディスレクシアの基本理解に関する研修実施 ・支援員や特別支援教育コーディネーターの配置 |

■ 家庭でできる支援

| 支援内容 | 具体例 |

|---|---|

| 心理的サポート | ・「できない=努力不足ではない」と伝える ・過度な期待をかけすぎず、本人のペースを尊重 |

| 学習補助の工夫 | ・音読や読み聞かせを家庭で取り入れる ・学習アプリや読み上げ機能付きの教材を活用 |

| 外部資源との連携 | ・専門医や言語聴覚士への相談 ・支援団体や当事者団体の勉強会に参加 |

■ 地域・自治体・制度でできる支援

| 支援内容 | 具体例 |

|---|---|

| 相談支援体制の整備 | ・教育相談センターや発達相談支援センターの利用促進 ・市区町村による専門員の派遣制度 |

| 学習支援事業の充実 | ・フリースクールや学習支援教室の設置 ・タブレットや音声教材の無償貸出制度 |

| 制度的配慮 | ・「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮の啓発 ・進学・就労時の支援制度(例:入試における特別措置) |

■ 一般社会でできる支援

| 支援内容 | 具体例 |

|---|---|

| 偏見をなくす理解促進 | ・SNSや地域イベントでの啓発活動 ・当事者や保護者の声を広める取り組み |

| バリアフリーな情報発信 | ・読みやすいフォントや色使い、音声・動画での情報提供 ・公共施設や図書館でのユニバーサル教材の導入 |

| 企業における配慮 | ・採用選考時の配慮(口頭面接重視など) ・業務指示の音声・図示化、ICT活用による支援 |

◆ まとめ

発達性ディスレクシアをはじめとした学習障害に対する支援は、本人の能力を「補う」ことではなく、「活かす」ことを目的に設計されるべきである。配慮の対象は特別な子どもではなく、すべての子どもが学びやすい環境を整えるための普遍的な手立てと捉えるべきだ。

社会全体が「違いを理解し、支え合う」視点を持つことで、本人が自らの可能性を信じ、のびのびと成長できる道が開かれていく。