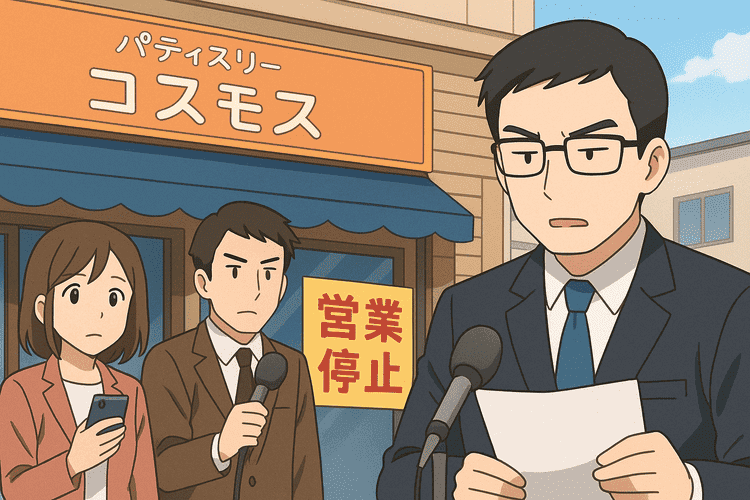

さいたま市岩槻区の老舗洋菓子店「コスモス」が製造した菓子を食べた保育園職員らが次々と体調不良を訴え、ノロウイルスによる集団食中毒と判明。同店は営業停止処分を受け、保育園との取引をめぐる衛生リスクと社会的責任が問われている。

ケーキが運ばれた朝、保育園に忍び寄る異変

いつもと変わらぬ朝の保育園。その静けさのなかで、職員たちの間にわずかな違和感が広がりはじめた。腹部の痛みや吐き気。やがてそれは一人、また一人と連鎖し、園内に緊張が走った。

市保健所が通報を受けたのはその直後だった。調査によって浮かび上がったのは、4月4日と8日に提供された「どら焼きプリン」と「ホールケーキ」の存在である。いずれも、岩槻区の老舗洋菓子店「コスモス」が製造したものだった。

営業停止処分と行政の見解

さいたま市の発表によると、菓子を食べた保育園職員とその家族ら31人のうち、23人が嘔吐や下痢などの体調不良を訴えた。検体検査の結果、発症者6人と店舗の従業員3人からノロウイルスが検出され、市は食中毒と断定。同店は4月16日から3日間、営業停止処分を受けた。

「コスモス」は創業50年、地域に根差した店舗として信頼を築いてきた。その背景もあってか、地域住民からは「まさかあのお店が」という声が相次いだ。一方で、被害が保育園関係者にとどまったことで、社会的責任の重みも浮かび上がってきた。

保育園との取引に潜む衛生リスク

一般家庭向けと異なり、保育園や高齢者施設といった「感染弱者」が多く集まる施設との食品取引では、より厳格な安全基準が求められる。特にノロウイルスは、免疫力の低い人々に重篤な症状を引き起こす可能性があることから、その影響は深刻になりやすい。

市立保育園に食品を納入する業者は、行政による衛生講習や登録制度の対象となっていることが多いが、今回のような事例では体調不良の従業員が調理・製造に関わった可能性が指摘されており、現場レベルでの対応に再考が迫られている。

他地域でも相次ぐノロウイルスによる菓子・弁当の食中毒

今回の事案は決して例外ではない。2024年4月、札幌市豊平区の菓子店「もち処一久大福堂 月寒中央店」で製造された大福を食べた26人が食中毒を発症し、ノロウイルスの検出を受けて営業停止処分となった。大福という日常的な和菓子での発生であり、感染の拡大リスクがいかに身近に潜んでいるかを示す典型例である。

また、同月には埼玉県さいたま市中央区の精肉・弁当店「マルコウ和久井商店」でも、店員2人からノロウイルスが検出され、弁当を食べた17人が嘔吐や下痢などの症状を呈したとして営業停止処分が下された。さらに、唐揚げ弁当を提供していた「ほっかほか弁当」の事例でも、18人が同様の症状を訴え、従業員からウイルスが検出された。

これらの事例に共通するのは、いずれも地域密着型の飲食・菓子店舗が原因となっており、調理や包装に関わる従業員からの感染が疑われている点である。中小規模の事業者では、日々の衛生管理体制の見直しと、従業員の体調不良に対する即時対応の重要性が一層浮き彫りになっている。

専門家はどう見るか “感染弱者向けの食品には特別な配慮を”

食品衛生に詳しい公衆衛生学者の見解によれば、「ノロウイルスは極めて少量で感染するため、従業員の手指や調理器具にウイルスが付着していただけでもリスクは高まる。しかも潜伏期間が短く、感染拡大が非常に速い」という。

また、「保育園や高齢者施設への納入を行う業者は、一般飲食店以上に厳格な体調管理と、衛生措置の二重・三重化が求められる」と指摘する。たとえば、毎日の健康チェックだけでなく、第三者機関による抜き打ち検査の導入や、製造工程の録画保存といった施策が再発防止に寄与するという。

信頼を取り戻すために求められる姿勢とは

営業停止はあくまでも初動対応にすぎない。本質的な問題は、再発防止への具体的な取り組みと、そのプロセスをどこまで社会に対して開示できるかという「透明性」にある。消費者の不安を払拭し、地域の信頼を再び得るには、誠実で継続的な説明責任が求められる。

保育園、行政、そして地域社会。多くのステークホルダーが関わる中で、こうした事件の再発を防ぐためには、企業と社会の双方に責任と行動が求められている。