フジテレビの第三者委員会が「業務上性暴力」と認定。元女性アナがコメントを発表し、沈黙の重みと現実の残酷さを言葉にした。

公表された報告書が告げた「業務上性暴力」

夕刻の東京・台場。湾岸を吹き抜ける春の風が、ガラス張りのビル群を揺らしながら駆け抜ける。その一角にそびえるフジテレビ本社の下、報道陣と市民が、立ち止まり、息をのんでいた。頭上のモニターには、あの名前が映し出されていた。

394ページに及ぶ報告書は、中居正広氏による元女性アナウンサーへの行為を「業務の延長線上における性暴力」と明確に認定した。第三者委員会の見解は、曖昧にされてきた問題の輪郭を、冷厳な言葉で世に突きつけた。

沈黙を破った元アナウンサーの一言

以下は、被害女性が発表したコメント全文である。原文に忠実に掲載する。

「昨年12月に本事案が週刊誌等で報道されてから、ネット上などで事実でないことを言われたりひどい誹謗中傷をされたりすることが続いていたので、昨日第三者委員会の調査報告書が公表されてその見解が示され、ほっとしたというのが正直な気持ちです。

非常に短い期間で、また、守秘義務のために当事者からの情報収集が制約される中で、本事案の経緯を含む事実関係の把握や原因分析を行おうと尽力された第三者委員会の皆さまには敬意を表します。

他方で、本事案後の中居氏と編成部長であったB氏とのやりとりやフジテレビの当時の港社長らの対応など、この調査報告書で初めて知った事実も多く、改めてやり切れない気持ちにもなっています。

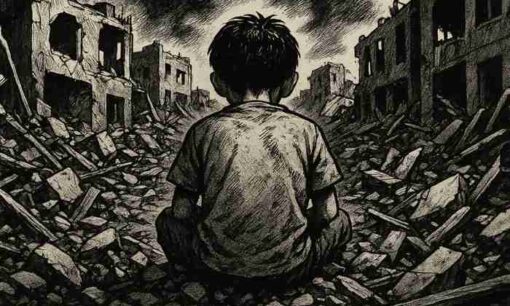

私が受けた被害は一生消えることはなく失ったものが戻ってくることはありません。

このようなことがメディア・エンターテインメント業界だけでなく、社会全体から無くなることを心から望みます。」

報告書で初めて知った「蚊帳の外」の現実

さらに女性は語る。「報告書で初めて知った事実も多く、改めてやり切れない気持ちです」

その言葉は、静かに、しかし重く響いた。なぜなら、調査報告によって彼女が初めて知ったという「事実」の数々は、本来であれば当事者に真っ先に共有されるべきものだったからだ。だが現実には、彼女は自らが巻き込まれた事件の核心部分を、世間と同時に知るという不条理に直面していた。

報告書が明かしたのは、事件の「その後」における新たな構造的加害である。中居氏が、彼女の同意もないまま100万円の見舞金を送り、それをB氏が密かに届けていたこと。連絡を控えてほしいという明確な要請を無視し、1か月半もの間、一方的に粘着的なメッセージを送り続けていたこと。B氏はその経緯を組織に正確に報告せず、むしろ中居氏と“共犯的”な形で動いていた。

彼女は、加害者の背後にあるネットワークの存在を、文書を通じて初めて知った。そして、そのネットワークが沈黙の連鎖を強化し、彼女を「被害者でありながら部外者」という立場に追いやったことを、知ることとなった。

調査報告は記録にすぎない。しかしその行間には、ひとりの人間がどれほど組織から疎外され、情報から遠ざけられ、孤立させられたかの痕跡がにじんでいる。その孤立が、彼女の苦悩を長引かせ、周囲の無関心と結託して、結果的に新たな加害となった。

「やり切れない」――この言葉の裏には、ただの怒りや悲しみでは語り尽くせない、深い喪失と絶望が横たわっている。

経営陣の謝罪と「処分」の行方

報告書を受けて、清水賢治社長は「速やかに事実関係を確認し、必要な処分を取る」と述べた。関西テレビの大多亮社長は「寄り添うことができなかった」と頭を下げた。だが、いずれも「過去形」で語られる言葉ばかりが目立つ。

再発防止策、外部相談窓口の整備、職場風土改革といった「手続き論」だけでは、今回失われた信頼は取り戻せない。謝罪とは、過去を語るものではなく、未来の責任を表明する行為でなければならないのだ。

SNSに広がる怒りと共感

SNS上では、中居氏や関係者への怒りが一気に噴き出した。「100万円で解決すると思ったのか」「女性の拒否を無視して連絡し続けるのはストーカーと同じ」。

同時に、元アナウンサーの女性に対しては共感と敬意の声が寄せられた。「ここまでくるのに、どれだけの葛藤があったか」「よくぞ、言葉にしてくれた」。

フジテレビの報道番組『イット!』で宮司愛海アナウンサーが語った言葉もまた、心を打った。「怖さもあったと思います。その中でも勇気を出して調査に応じたことに敬意を表したい」。同じ局に属するアナウンサーからの発言は、組織内部にあるわずかな希望を感じさせる。

法制度とコンプライアンスの“限界”

この問題は、組織内の倫理や社風の問題だけにとどまらない。企業コンプライアンス体制の形骸化、外部通報窓口の機能不全、そして実効性のある救済手段の欠如といった、制度的な不備も露呈した。

放送事業者はBPO(放送倫理・番組向上機構)の監視下にあるとはいえ、個別の人権侵害に対する強制力は乏しい。政府や総務省の行政処分も、「表現の自由」との兼ね合いから一歩踏み出すことが難しいとされる。

制度的空白の中で、誰がどう責任をとるのか。その構図があいまいなまま、現場にしわ寄せが集中するという“構造的加害”が横たわっている。

被害者の声は、社会への問いかけ

声明の最後に、彼女はこう記した。

「私が受けた被害は一生消えることはなく、失ったものが戻ってくることもありません。このようなことが、メディア・エンターテインメント業界だけでなく、社会全体から無くなることを心から望みます」

この一言が意味するのは、単なる加害・被害の関係性を超えた、社会そのものへの問いかけだ。なぜ、加害が繰り返され、声が届かず、誰も止めることができなかったのか。

この事件は、中居正広氏という個人の問題ではない。フジテレビという巨大な組織、芸能界の構造、報道機関としての使命、そのすべてが問われている。

調査報告書は、ただの記録ではない。私たちにとっての「試される現実」である。

もしあなたの職場で同じことが起きたら——変えるべきは誰なのか

今回の事件を「テレビ業界特有の問題」と矮小化してはならない。立場の違い、上下関係、雇用形態の非対称性……こうした構造はあらゆる職場に潜む。

部下の異変に気づいたとき、あなたはどうするだろう。加害とされる同僚をかばおうとする空気に、声を上げられるだろうか。相談窓口の存在を知っていたとして、本当にそれを使える職場だろうか。

社会を変えるのは制度や法律だけではない。日々の職場で起こる小さな違和感に、どれだけ真摯に向き合えるか。それこそが、再発防止の第一歩なのだ。

そして私たちは、見過ごさず、変えていけるのか。今、その責任が静かに、しかし確かに、私たち読者ひとりひとりに差し出されている。

【関連記事】